France années 1920

Réalisation : Noël RenardFiction / France / 1928

Réalisation : Noël RenardFiction / France / 1928

Réalisation : Jean EpsteinFiction / France / 1928

Réalisation : Jean EpsteinFiction / France / 1928

Réalisation : Louis DellucFiction / France / 1921

Réalisation : Louis DellucFiction / France / 1921

Réalisation : Louis DellucFiction / France / 1921

Réalisation : Louis DellucFiction / France / 1921

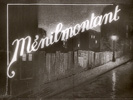

Réalisation : Dimitri KirsanoffFiction / France / 1924

Réalisation : Dimitri KirsanoffFiction / France / 1924 Réalisation : René ClairFiction / France / 1923

Réalisation : René ClairFiction / France / 1923 Réalisation : Jean EpsteinFiction / France / 1929

Réalisation : Jean EpsteinFiction / France / 1929 Réalisation : Jacques Lasseyne, MusidoraFiction / France / 1922

Réalisation : Jacques Lasseyne, MusidoraFiction / France / 1922

Réalisation : Jean RenoirFiction / France / 1926

Réalisation : Jean RenoirFiction / France / 1926

Le cinéma a trente ans, il est jeune, moderne, libre et sans traditions. C'est sa force.

Fernand Léger [1]

Une grande part de la fascination mélancolique mais aussi du plaisir au présent qu'éprouve le spectateur d'aujourd'hui devant les films « d'avant-garde » [2] des années vingt provient de l'énergie enthousiaste et débridée qui les anime. C'est le génie de l'époque qui la programme : tout est encore à faire, à inventer, à expérimenter. Et c'est le bonheur des artistes d'avoir eu à en relever le défi. La France, lieu d'expansion de quelques-unes des plus importantes avant-gardes du moment – cubisme, dadaïsme, surréalisme... – est un creuset fertile pour le développement des expérimentations cinématographiques. Les poètes et écrivains – Apollinaire, Albert-Birot, Reverdy, Cendrars, Tzara, Jacob, Aragon, Artaud, Breton, Soupault, Desnos, Fondane... – se passionnent tous pour ce nouvel art, autant que les artistes Léger, Duchamp, Picabia, Man Ray... Des artistes et cinéastes étrangers attirés par Paris prendront une part active à l'avant-garde cinématographique : Eugène Deslaw [3] vient d'Ukraine, Dimitri Kirsanoff d'Estonie, Boris Kaufman [4] de Russie, Buñuel d'Espagne, Man Ray des États-Unis, Cavalcanti du Brésil, Viking Eggeling de Suède (avant qu'il ne parte à Berlin pour réaliser Symphonie diagonale) ; certains passent par Paris le temps de réaliser un film : Joris Ivens vient de Hollande (Études de mouvements, 1928), de même que Mannus Franken (Jardin du Luxembourg, 1927), Bertold Bartosch de Bohême (L'Idée, sur un scénario de Frans Masereel, 1932), László Moholy-Nagy de Hongrie (Marseille, Vieux-Port, 1929), Dudley Murphy des États-Unis (Le Ballet mécanique avec Fernand Léger, 1924), Henri d'Ursel de Belgique (sous le nom d'Henri d'Arche, il réalise en 1929 La Perle sur un scénario de Georges Hugnet)...

La force de l'enthousiasme qui agite les films de l'époque provient aussi du sentiment, plus ou moins vif selon les artistes, du lien entre les transformations imprimées à l'art et l'attente impatiente d'un monde nouveau. Les ciné-artistes, en bouleversant les conceptions traditionnelles du cinéma, les perceptions convenues du monde, répondent à leur désir de penser à neuf l'ensemble des rapports régissant les êtres vivants : « À la fin tu es las de ce monde ancien », notait déjà Apollinaire en 1912 dans son poème « Zone ». Tout se passe donc comme si la révolte, le plaisir du jeu ou l'onirisme qui informent nombre de ces films participaient d'un mouvement plus général et ne demandaient qu'à résonner plus largement, hors du cadre des salles de spectacle, dans la ville et dans la vie. Le spectateur d'aujourd'hui devra donc rester à l'écoute du souffle qui a motivé ces œuvres et résister à la tentation de les réduire à de simples expérimentations formelles ou à des fétiches pour archéologues. La « modernité » dans les années vingt était une cause, un combat, un rêve, et non pas simplement un « style », un habillage visuel.

Patrick de Haas

(in Jeune, dure et pure, Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, sous la direction de Nicole Brenez et Christian Lebrat, Cinémathèque Française / Mazzota, 2001).

[1] Fernand Léger, « À propos du cinéma », Plans, Paris, janvier 1931. Repris dans Fonctions de la peinture, Paris, Gonthier, 1970.

[2] Je reprends, sans la discuter ici, l'expression la plus couramment répandue à l'époque.

[3] Eugène Deslaw, auteur entre autres de La Marche des machines (présenté en 1928 au Studio 28 avec un accompagnement musical de Luigi Russolo au rumorharmonium) et des Nuits électriques (1928).

[4] Boris Kaufman, frère de Dziga Vertov, assistant de Jean Vigo (notamment pour À propos de Nice), réalise le documentaire Les Halles centrales en 1927.

- 317ème section (La)

- Akvareli

- Amours de minuit (Les)

- Angoissante aventure (L')

- Aprili

- Aventures de Robert Macaire (Les)

- Avoir vingt ans dans les Aurès

- Balançoires

- Ballet mécanique

- Bandes chronophotographiques

- Bessie à Broadway

- Bohème (La)

- Brasier ardent (Le)

- Cagliostro

- Carmen

- Casanova

- Ce cochon de Morin

- Chant de l'amour triomphant (Le)

- Chasseur de chez Maxim's (Le)

- Chevalier de Maison-Rouge (Le)

- Chute de la maison Usher (La)

- Cinq minutes de cinéma pur

- Cold Deck (The)

- Commune (La)

- Dame masquée (La)

- Desert Man (The)

- Despoiler (The)

- Deux mémoires (Les)

- Deux timides (Les)

- Double amour (Le)

- Essais cinématographiques

- Essais d'Ève Francis

- Eternel amour

- Femme de nulle part (La)

- Feu Mathias Pascal

- Fièvre

- Fête espagnole (La)

- Germinal

- Glace à trois faces (La)

- Glu (La)

- Good Bad Man (The)

- Gribiche

- Half-Breed (The)

- Harmonies de Paris

- Hirondelle et la mésange (L')

- India

- Inondation (L')

- Jeux arborescents

- Jeux d'ombres

- Lion des Mogols (Le)

- Lola Montès

- Lumière d'été

- Lumière et ombre

- Maison du mystère (La)

- Manon Lescaut

- Marie Stuart

- Michel Strogoff

- Misérables (Les)

- Mor' vran

- Mort du duc d'Enghien (La)

- Ménilmontant

- Narrow Trail (The)

- Nous, les gitans

- Nouveaux messieurs (Les)

- Nuit du 11 septembre (La)

- Oh, Mabel Behave

- Paris en cinq jours

- Paris qui dort

- Peau d'âne

- Phono-cinéma-théâtre

- Pied qui étreint (Le)

- Pierrot le fou

- Pour vos beaux yeux

- Proie du vent (La)

- Prétexte

- Quai des Brumes (Le)

- Quatre-vingt treize

- Quinzième prélude de Chopin (Le)

- Rachmaninoff's prelude

- Riposte (La)

- Sa tête

- Sapovnela

- Sauvage (Le)

- Soleil et ombre

- Souris d'hôtel

- Sur un air de Charleston

- Toudji

- Tour (La)

- Travail

- Un jour, le Nil

- Vacances de Monsieur Hulot (Les)