La partie B du dossier (« B. Correspondance ») rassemble les échanges écrits (lettres, télégrammes, pneumatiques) des personnes physiques et morales associées à la demande d'avance, et à la réalisation du prêt si celui-ci est accordé (producteur, distributeur, laboratoire, cabinet Chéret, COIC![]() puis CNC

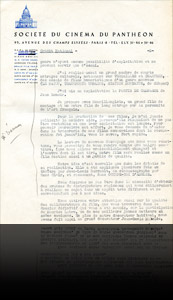

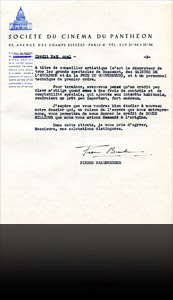

puis CNC![]() ). Ici, nous avons l'exemple d'un courrier autographe du directeur de la société du cinéma du Panthéon. En janvier 1950, Pierre Braunberger écrit au Crédit National pour demander de porter à 12 millions de francs l'avance qu'il vient d'obtenir en première lecture pour Le Tampon du Capiston (Maurice Labro, 1950). Il motive sa démarche par une présentation d'ensemble de ses activités, et contrecarre les arguments du Crédit National qui avait limité l'avance à 8 millions en associant le projet de Maurice Labro à un film « mineur », « commercial » et ne relevant pas des catégories que la banque désire « encourager ». La société du cinéma du Panthéon produit deux genres de films, explique P. Braunberger : d'une part, des films commerciaux, et, d'autre part, des films d'« art », de « prestige », des films de 16 mm « servant à tester de jeunes réalisateurs » qu'il a pris l'habitude de financer seul en raison de leur faible rentabilité et de la longueur de leur exploitation.

). Ici, nous avons l'exemple d'un courrier autographe du directeur de la société du cinéma du Panthéon. En janvier 1950, Pierre Braunberger écrit au Crédit National pour demander de porter à 12 millions de francs l'avance qu'il vient d'obtenir en première lecture pour Le Tampon du Capiston (Maurice Labro, 1950). Il motive sa démarche par une présentation d'ensemble de ses activités, et contrecarre les arguments du Crédit National qui avait limité l'avance à 8 millions en associant le projet de Maurice Labro à un film « mineur », « commercial » et ne relevant pas des catégories que la banque désire « encourager ». La société du cinéma du Panthéon produit deux genres de films, explique P. Braunberger : d'une part, des films commerciaux, et, d'autre part, des films d'« art », de « prestige », des films de 16 mm « servant à tester de jeunes réalisateurs » qu'il a pris l'habitude de financer seul en raison de leur faible rentabilité et de la longueur de leur exploitation.

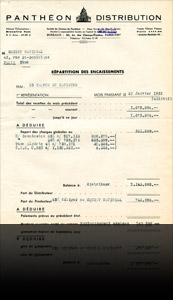

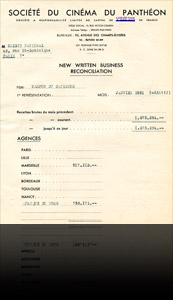

En prêtant 12 millions pour le comique Tampon du Capiston, le Crédit National aiderait donc en fait le Cinéma Panthéon à produire le volet non commercial de son catalogue, argumente Pierre Braunberger. La dimension dialogique de la procédure à laquelle nous n'avons plus accès lorsqu'il s'agit de sources orales (rendez-vous rue Saint-Dominique, conversations téléphoniques), est ici précieusement posée par écrit. Un large pan du financement du cinéma des années cinquante est ainsi accessible : par exemple, selon P. Braunberger, une avance du Crédit National donne à un producteur une indépendance que ne garantissent pas les distributeurs régionaux, et permet de plus un financement à un coût moindre que les autres organismes bancaires (frais de contrôle, comptabilité spéciale, intérêts). Entre 1939 et 1946, Pierre Braunberger - dont la société fut soumise à la réglementation prise à l'encontre des entreprises juives pendant l'Occupation - n'a plus produit de long métrage. L'aide du Crédit National au Tampon du Capiston, en dépit des réserves portées sur le projet de Maurice Labro, forme un soutien à un homme qui appartient déjà à l'histoire du cinéma français.