Qui est Wes Anderson ? De prime abord, au risque de caricaturer un peu, le cinéaste dandy par excellence. Né à Houston, il peut revendiquer sans peine le titre de réalisateur texan le plus francophone – Tati est son maître, et les traces de la culture française abondent dans les mondes semi-imaginaires qu'il se plaît à ériger. Tirés à quatre épingles, ses films semblent à l'avenant de ce portrait sommaire : d'une élégance et d'un goût si exquis qu'ils confinent à la préciosité. Tout ceci n'est pas faux, mais passe à côté de l'essentiel. Et pour cause : le style de Wes Anderson est devenu si identifiable qu'il a réussi à faire oublier que ses films gravitent autour d'un même abîme. Ce sujet, à rebours de la surface pop et apprêtée qui a fait sa réputation, c'est la mort. Son cinéma ne vise pas à mettre en boîte ses personnages, mais à mettre en bière – et par extension à accompagner, avec une émotion feutrée, des figures endeuillées occupant des cadres inutilement surchargés, comme pour maquiller une absence, voire une angoisse qui se fait de plus en plus prégnante.

Si la mort a toujours été là chez Wes Anderson, son surgissement s'est d'abord incarné par de nettes ruptures stylistiques qui perçaient soudain la membrane trop parfaite des films. C'est le jaillissement du rouge sang dans la tentative de suicide de La Famille Tenenbaum, le déraillement du montage produit par l'accident meurtrier de La Vie aquatique ou encore le décès d'un enfant dans À bord du Darjeeling Limited, qui aspire le peu de joie d'une fratrie en voyage spirituel dans une Inde de carte postale. D'emblée, la pulsion surcadrante qui caractérise l'esthétique d'Anderson visait à l'édification d'une sépulture : Tenenbaum finissait sur des funérailles, quand les valises du Darjeeling Limited, cadres dans le cadre et allégorie du cinéma d'Anderson (on y ordonnait méticuleusement une série d'objets hétérogènes), se révélaient être héritées d'un père défunt, dont elles arboraient les initiales.

Sur ce point, un glissement s'opère à partir de Fantastic Mr. Fox, premier film intégralement animé du cinéaste. Ce n'est toutefois pas le premier contact d'Anderson avec l'animation : La Vie aquatique contenait déjà son lot de scènes ou d'animaux mirifiques incrustés dans des prises de vues classiques. Il s'agit moins d'une bascule que d'une lente évolution de l'écriture d'Anderson qui, à mesure qu'elle s'est perfectionnée, a affirmé crescendo son penchant pour le « démiurgisme ». Il suffit de comparer ses derniers films aux premiers : les décors naturels sont devenus chez lui l'exception – on en trouve encore une poignée dans The Grand Budapest Hotel, puis plus aucun. Les mondes andersoniens, qui tiennent du pastiche (de la Mitteleuropa, du Paris de Mai 68, du Japon, etc.) sont désormais reconstitués en studio ou maquettés avec virtuosité. Il n'est pas anodin que Wes Anderson témoigne d'un attrait pour le stop motion, en procédant prise par prise ; pendant longtemps, le ralenti fut l'une de ses marques de fabrique, quand des petits effets d'accélération à des fins burlesques sont présents dans ses derniers films. Moduler le temps, l'arrêter, l'accélérer, pour mieux toucher du doigt un moment suspendu de recueillement, est la finalité de sa mise en scène. L'animation n'est dans cette perspective pas une négation de la vie, mais figure plutôt une vitalité contrariée. Les premières entités animées de son cinéma, dans La Vie aquatique, sont d'ailleurs des corps dont les mouvements saccadés se teintent d'une robe macabre : un hippocampe bariolé dont l'aquarium improvisé est percé, des crabes rivaux s'arrachant les pattes, un requin tueur dont la gueule surgit du néant de l'océan.

Ce virage vers l'animation s'accompagne également d'une saturation et d'un resserrement du cadre (exemplairement, l'adoption du 1,37:1 dans The Grand Budapest Hotel), qui ne relève pas d'une logique strictement burlesque, mais de l'accentuation d'une idée jusqu'ici latente : le cadre n'y est ni plus ni moins qu'un cercueil, et les gags, les trouvailles plastiques, l'extrême volubilité des personnages, les détournements et jeux postmodernes s'apparentent à autant de circonvolutions pour tenter temporairement de le faire oublier. Il y a un hiatus énorme entre la vivacité de la mise en scène, sa foule de mouvements, son ludisme (chapitrage, récits gigognes, abondance des incises, etc.), et le fond mortifère qui l'anime, dont le cinéaste fait de moins en moins mystère. Si les lignes narratives de La Famille Tenenbaum convergeaient vers un cimetière, The Grand Budapest Hotel y commence, en dépliant par ailleurs une structure conçue sur le modèle des poupées russes, ou plutôt du sarcophage viennois (comme celui où finira l'avocat joué par Jeff Goldblum) : une jeune femme se rend près d'une tombe pour lire le roman d'un écrivain décédé, qui lui-même apparaît ensuite dans une interview pour raconter la genèse d'une histoire qu'on lui a confiée plus jeune, qui elle-même laisse place au flashback constituant l'essentiel du film, à savoir un récit d'aventures lancé à toute berzingue, mais hanté par deux spectres au destin funeste. L'emboîtement y constitue dès lors une tentative de masquer, mais à peine seulement, le tragique de l'ensemble, en même temps qu'il met au jour, par son rejeu dans l'épilogue, la mélancolie d'un monde englouti.

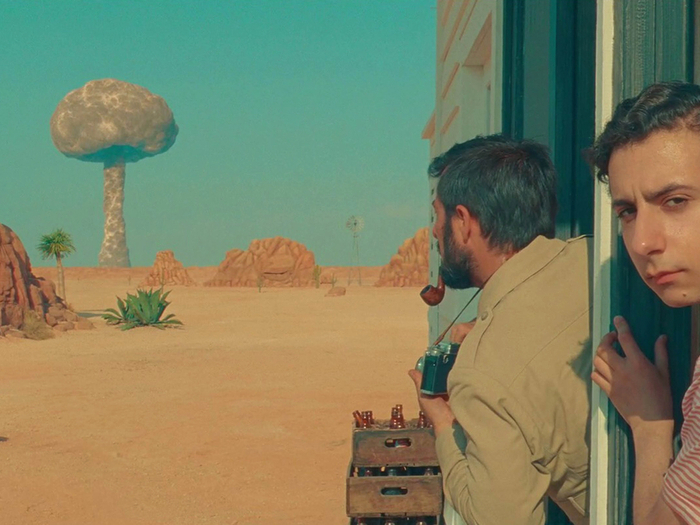

Dans Asteroid City, le dernier film en date d'Anderson (et l'un de ses plus accomplis), c'est le décor principal qui fait office de cimetière : le cratère formé par la chute d'un astéroïde finit par devenir la sépulture d'un petit tas de cendres. Nouveau tour de passe-passe : en lieu et place d'un corps exogène (un alien) surgissant de manière incongrue, le film s'articule en vérité autour du fantôme d'une mère décédée. Au détour d'un très beau plan situé à la fin, les personnages s'attablent au comptoir d'un diner, tandis qu'à l'arrière-plan, les bordures du cratère les embrassent complètement. On ne peut imaginer meilleure image du cinéma de Wes Anderson : l'émotion qui le sous-tend tient à ce qu'un plan, chez lui, aspire tantôt à repousser le spectre de la finitude (en ayant conscience que cette tentative est vaine), tantôt à aménager un espace pour celles et ceux que les défunts laissent derrière eux.

Josué Morel