Visage de femme (En kvinnas ansikte, Gustaf Molander, 1938)

« Si j'ai réussi à changer votre enveloppe extérieure, n'oubliez pas que le changement intérieur doit venir de vous. »

D'abord on ne la voit pas, elle n'est qu'une ombre sur un mur. Seule sa voix, dure, cynique, s'impose. Puis elle apparaît, de dos. Son visage, qu'elle cache par un geste machinal du doigt, est ravagé par une brûlure, depuis l'enfance. Ingrid Bergman, encore jeune, pas débutante mais presque, tourne là pour la sixième fois avec Gustaf Molander, réalisateur suédois, installé et renommé. Pour ce film, elle accepte, geste fort d'actrice, de se montrer défigurée, enlaidie. Dehors, comme dedans : l'amère Anna Holm se livre au chantage jusqu'à ce qu'une de ses victimes lui propose une opération de chirurgie esthétique. Ce personnage de femme meurtrie permet à Bergman de révéler l'étendue de son talent. Elle s'invente un regard qui vaut tous les yeux sans visage, et passe, littéralement, de l'ombre à la lumière, vers la rédemption. Après le coup de bistouri, le médecin enlève ses bandages. Comme elle, on trépigne, la caméra ne capte que la moitié de son visage, dont la partie réparée reste cachée par une épaule, un objet, ou carrément hors champ. Cadrage audacieux, reflet de la lutte qui va s'opérer en elle entre le Bien et le Mal, la laideur et la beauté. Le film s'ouvre alors littéralement, en même temps que son visage s'offre à la vie et au monde extérieur. Un visage lumineux, vivant, palpitant, sublime point de départ et d'arrivée de cette réflexion mélancolique sur la seconde chance, et sur la puissance destructrice du regard d'autrui.

Trois ans plus tard, Joan Crawford reprendra ce rôle pour un remake hollywoodien signé George Cukor.

Les Passagers de la nuit (Dark Passage, Delmer Daves, 1948)

« Avez-vous déjà vu une opération ratée ? Si un type me déplaît, je peux le défigurer. »

Delmer Daves adapte David Goodis et orchestre la troisième rencontre à l'écran du couple star Bogart/Bacall. Recette choisie et éprouvée, sauf que cette fois, Bogart est de l'autre côté. Il ne joue plus le détective, mais Vincent Parry, emprisonné pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et échappé du pénitencier de San Quentin. Entre traque policière et pression journalistique, entre soutiens inattendus et relations vénéneuses (parfaite Agnes Moorehead), Vincent va devoir subir une opération de chirurgie esthétique. Changer de visage pour réparer l'erreur judiciaire, pour redevenir lui-même, un homme honnête et innocent. Pour le réalisateur, la solution passe par l'utilisation ingénieuse d'une caméra subjective, qui offre des plans inédits. Jamais on ne verra Bogart « avant », il n'apparaît à visage découvert qu'au bout d'une heure. Jusqu'à cet instant, seule la voix mène le jeu, et, sous le légendaire look de Lauren Bacall, le spectateur ne fait qu'un avec Parry.

Puis vient la métamorphose, quand désormais sous les bandages la parole, proscrite pour ne pas entraver la cicatrisation, est remplacée par le regard de Bogart. Le film plonge alors dans un film noir plus traditionnel, dans une esthétique plus sobre, entre brouillard et stores baissés dans les ruelles sombres de San Francisco. Mais lorsque Parry associe son anesthésiant aux effets ressentis pendant la guerre, dans une scène d'opération où le réalisateur insiste sur la perte des repères, on comprend qu'au-delà du polar classique, au-delà du miroir, et avec une étonnante modernité, Les Passagers de la nuit raconte une véritable crise d'identité.

Le Miroir à deux faces (André Cayatte, 1958)

« Laissez-moi lui offrir le visage auquel elle a droit. – Parce qu'on a droit à un visage ? »

Michèle Morgan enlaidie, ordinaire, Bourvil dans un rôle à contre-emploi, jaloux, aigri : c'est le couple réuni et filmé par Cayatte, qui se penche sur ce miroir implacable. Dans le reflet, le dégoût d'elle-même pour Marie-Josée, effacée, entravée, mais aussi leur vie de couple, un quotidien tristement banal, la possession et l'appartenance, et, plus terrible encore, la force de l'habitude. L'image se brise en mille morceaux lorsque Marie-Josée décide contre la volonté de Pierre d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Le bistouri du médecin remodèle son visage, mais tranche aussi le fil ténu de leur amour, fondé sur un malentendu, l'acte cristallise la crise du couple, balaie les convictions et l'ordre établi.

Cayatte, dont la réalisation classique et sombre prend parfois des accents expressionnistes, s'attaque à un sujet précurseur pour l'époque. S'il ne manque pas de dénoncer les abus de la chirurgie plastique, il lui prête aussi la vertu de rendre à une femme sa dignité, son indépendance et sa liberté, en la sortant de sa soumission à sa famille, à une société qui s'arrête à l'apparence. « Après tout, c'est de mon visage qu'il s'agit. J'ai quand même bien le droit d'en disposer. – Non, ton visage m'appartient »... Englué dans sa médiocrité, Bourvil/Pierre accumule les bassesses, et insuffle à ce drame une dimension tragique, en incarnant à la perfection la méchanceté du désespoir.

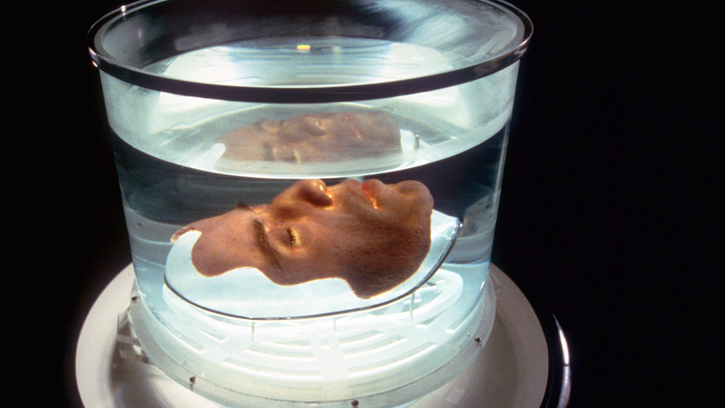

Les Yeux sans visage (Georges Franju, 1960)

« Tu vas pouvoir revivre ! – C'est vrai. Mais il faut aussi que je ressuscite pour les autres... »

Joyau du genre, référence ultime de l'épouvante à la française, merveille poétique... Les Yeux sans visage, l'histoire d'un chirurgien qui kidnappe des jeunes femmes pour greffer leur peau sur le visage de sa fille, défigurée, sort en 1960, et inspirera des générations de cinéastes, de Jesus Franco à John Carpenter ou Leos Carax et Pedro Almodóvar.

À l'écran, le scalpel impitoyable s'acharne en temps réel sur un jeune et beau visage, Franju n'épargne rien au spectateur. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est qu'on y croie, qu'on ressente l'émotion. « La peur pour la peur, je m'en fous. La scène de l'opération n'est là que pour mettre en valeur la poésie de l'histoire », dira-t-il. À l'écran encore, une 2CV, le ciré noir d'Alida Valli qui tranche sur la pâleur innocente des victimes, des chiens, le regard pur d'Édith Scob derrière son masque inexpressif. Les noirs profonds et les blancs aveuglants signés Eugen Schüfftan marquent chaque scène d'une beauté glaçante. Avec Boileau et Narcejac, Franju a conçu un scénario diabolique, les greffes ne prennent pas, l'horreur recommence, une obsessionnelle folie s'empare peu à peu du médecin.

Mais ce qui compte peut-être encore plus, c'est la dimension cinématographique cachée sous le latex, qu'évoquait Serge Daney : « C'est quand nous voyons enfin le beau visage de la vraie Édith Scob, et qu'en même temps nous sommes censés croire qu'il s'agit de la peau d'une autre, que nous comprenons pourquoi au cinéma toute vraie beauté est ambiguë ».

L'Horrible docteur Orloff (Jess Franco, 1963)

« Tu es jolie. Quelle tristesse de penser que cette grâce juvénile, cette fraîcheur puissent être desséchées par la mort. »

« Demandez plutôt aux poissons, ça a une mémoire d'éléphant, ces oiseaux-là ! » répond le clochard à l'inspecteur... Tout en disséminant des touches d'humour, sans jamais se prendre complètement au sérieux, Jess Franco, avec ce Docteur Orloff – cofinancé par la France, caution nécessaire pour contourner la censure franquiste –, livre un remake plus ou moins avoué des Yeux sans visage de Franju, sorti peu auparavant. Et, surtout, ouvre la voie au film d'horreur à la sauce ibère. Soupçon d'érotisme kitsch, hurlements et femmes évanouies, décors ad hoc avec chat noir, grilles et candélabres, servent de toile de fond à cette histoire de scalpel gothique. Orloff, ancien médecin de prison, kidnappe des filles légères pour expérimenter des greffes de peau afin de redonner visage humain à sa fille chérie, défigurée.

Derrière la caméra, Franco s'éclate comme un enfant espiègle, joue avec l'ombre et la lumière, les cadrages, trouve des angles audacieux et flirte avec l'expressionnisme. Le rythme, comme syncopé, alternant plans longs ou très courts, installe une atmosphère troublante que vient appuyer la BO, étrange et dissonante, mi-jazzy mi-expérimentale. Les coups de bistouri ne sont que suggérés, la conclusion est malicieuse, puisque c'est une femme qui a résolu l'enquête. Mais Orloff n'est pas vaincu : il reviendra une nouvelle fois, toujours sous les traits du magnifiquement monstrueux Howard Vernon, dans Les Prédateurs de la nuit, que signera Jess Franco en 1988.

Le Visage d'un autre (Tanin no kao, Hiroshi Teshigahara, 1966)

« Certains masques s'enlèvent. D'autres, non. »

Défiguré après un accident de travail, Okuyama ne peut plus se montrer à visage découvert, ni en société, ni à sa propre femme (l'immense Machiko Kyo), qui le rejette. Désemparé, il accepte une solution proposée par son psychiatre, qui crée pour lui une prothèse, à la fois masque et seconde peau. Okuyama retrouve alors un visage, et, croit-il, avec cet anonymat opportun, une forme de liberté. Toute la poésie de Teshigahara s'exprime dans cette recherche d'identité, qui trouve ses limites dans la caresse du vent, dans la persistance de l'être : « Mais je suis moi. Rien ne peut changer cela ». Okuyama cherche à séduire à nouveau sa femme, qui n'est pas dupe – il la perdra donc deux fois –, et, suivi de près par son médecin, s'interroge sur le sens de sa transformation. « Cela affecte-t-il aussi les sens de perdre son visage ? » Comment contrôler cette nouvelle vie, le masque comble-t-il réellement ce vide de l'esprit ? Autant de questions qui jalonnent cette quête, et que Teshigahara s'applique à évoquer à travers de belles idées de mise en scène. Très gros plans, kaléidoscope, arrêts sur images, jeux de transparence dans un laboratoire épuré (la vérité, à nu) ponctuent le film. En surimpression, le cinéaste conte avec douceur l'histoire d'une jeune fille, au visage à demi abîmé, qui semble vivre dans l'acceptation et avec le sourire. Pour Okuyama, la fable s'achèvera sur le constat cruel et inéluctable qu'il « n'y a pas de liberté sans solitude ».

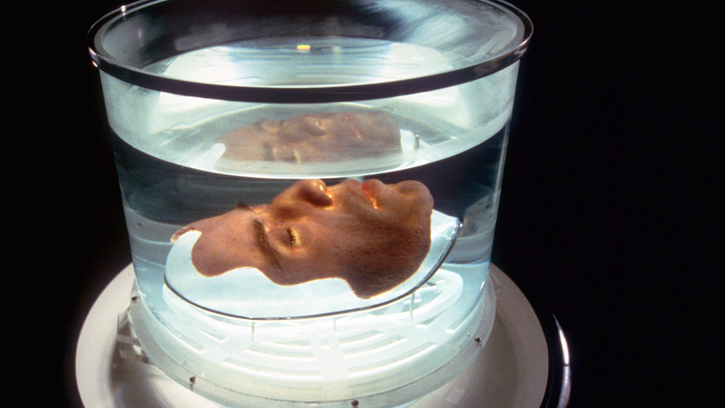

L'Opération diabolique (Seconds, John Frankenheimer, 1966)

« Ils sont comme vous. Ce sont des faux morts.»

Sur la BO angoissante signée Jerry Goldsmith défile le générique kaléidoscopique imaginé par le génial Saul Bass. Un visage sous toutes les coutures, des images déformées, une bouche qui pousse un cri muet : le film de John Frankenheimer plonge dès son entame dans une atmosphère paranoïaque. Dans l'étrange, pas loin de l'hypnose, du cauchemar éveillé. Puis la première scène, un homme suivi par un autre dans la foule d'une gare, un message glissé dans la main et tout va s'accélérer, comme le paysage qui défile derrière la vitre du train. Derrière le coup de bistouri et l'achat d'une vie nouvelle se cache en réalité la misère d'une existence à laquelle on ne peut échapper. Entre miroirs et rétroviseurs, un reflet dans le cadre d'une photo, le montage alterne lentes séquences et rythme nerveux, épouse les états d'âme de Tony/Rock Hudson. Les très gros plans sont magnifiés par les noirs et blancs de James Wong Howe, un stylo utilisé pour une signature devient un scalpel.

À mi-chemin entre fantastique et drame psychologique, comme en écho lointain à son grinçant Un crime dans la tête, Frankenheimer nous entraîne, comme son personnage, de duperies en manipulations infernales. Il nous parle de libre arbitre, de la seconde chance qui n'est qu'illusoire, se moque du mouvement hippie balbutiant en filmant une scène d'orgie dionysienne, mais surtout, critique avec violence le rêve américain. Une prise de conscience pessimiste et glaçante.

Noces de cendres (Ash Wednesday, Larry Peerce, 1973)

« La seule chose qui m'importe, c'est ce qu'il va ressentir, lui. »

Le générique s'ouvre sur le temps du bonheur, des photos de famille qui défilent en sépia. Puis retour brutal à la réalité, Elizabeth Taylor, de dos, dans sa salle de bain, prépare un sac de voyage. Sa main tremble, renverse un flacon, on devine son trouble face au reflet dans le miroir. Le luxe de sa maison, de ses fourrures, ne suffit plus. Pour reconquérir son mari, glacial Henry Fonda, il lui faut redevenir celle qu'il a aimée trente ans plus tôt, retrouver son visage grâce à la chirurgie esthétique. Douce ironie de faire jouer à Liz Taylor une femme aux prises avec son image. Audace d'avoir choisi Margaret Blye, qui n'a que sept ans de moins qu'elle, pour incarner sa fille. L'idée déplaît d'ailleurs fortement à Richard Burton, alors marié à Taylor, qui estime que sa femme compromet sa carrière avec un tel rôle. Elle sera pourtant nommée aux Golden Globes pour sa prestation.

Noces de cendres est tourné en 1973, à une période où la star se détourne progressivement d'Hollywood pour des productions européennes plus confidentielles, et moins glamour. Liz Taylor, d'abord grimée, vieillie, abîmée, promène ensuite son visage lisse et ses bijoux dans son hôtel, badine avec Helmut Berger. Les scènes se suivent, latence cotonneuse, où s'éternise un quotidien banal, où le vide des journées et la solitude doivent permettre de se reconstruire. À sa sortie aux États-Unis, le film est assez mal reçu par la critique, qui n'y voit qu'un soap romantique bercé par la partition nostalgique de Maurice Jarre. Pourtant, le réalisateur Larry Peerce n'a pas hésité à utiliser des images d'archives d'opérations chirurgicales, plus crues, plus cruelles. Pourtant, l'histoire de Barbara/Liz Taylor, c'est celle de toute une société, obsédée par le temps qui passe et tenue par des diktats masculins. À travers le drame de son couple en perdition, c'est elle-même qu'elle cherche à retrouver, son identité, sa vraie place. Et cette course vers sa beauté perdue cache finalement la (re)conquête de sa liberté de disposer de son corps, de séduire à nouveau. Sa liberté de femme.

Fedora (Billy Wilder, 1978)

« Il faut entretenir la légende. »

C'est un film étrange, où des flashbacks au charme fragile succèdent aux séquences brumeuses, presque oniriques. C'est le testament d'un monstre sacré qui se retourne sur un monde dépassé, un âge d'or terminé. Ici, le bistouri est aussi indispensable que symbolique : oui, la vedette doit offrir aux caméras un visage jeune, lisse et impeccable, pour espérer continuer à exister. Mais Wilder, à travers cette réflexion sur la vieillesse, sur l'image, et sur l'ego, donne aussi des coups de scalpel dans la pellicule en déconstruisant le mythe d'un Hollywood doré et d'une jeunesse éternelle. En guise de pansement, un peu d'ironie, beaucoup d'amertume, le jeu de comédiens parfaits, pour l'une des révérences les plus classes de l'histoire du cinéma.

Volte/face (Face/Off, John Woo, 1997)

« Quand tout sera fini, je veux que vous preniez ce visage et que vous le brûliez. »

Comme à son habitude, John Woo ne lésine pas sur les moyens, ralentis, grandiloquence, action punchy. Messie de Haendel, faux prêtre démoniaque, Travolta et Cage au sommet du cabotinage : cette histoire de vengeance à la sauce fantastique s'ouvre de manière fracassante. Pour empêcher un attentat, le (trop) sage agent du FBI accepte de se faire greffer le visage du terroriste arrogant et impitoyable qui a tué son fils plusieurs années auparavant. Bien sûr, le criminel prendra ses traits en échange, bien sûr, les quiproquos vont s'enchaîner, bien sûr il y a des colombes, et quelques touches d'humour émaillent le drame qui couve. Changement et d'identité et usurpation, jeux de dupes, faux mensonges et vrais secrets, John Woo mélange la mythologie grecque, la Genèse, le Bien et le Mal. Mais au-delà du défi qu'il propose à ses deux acteurs, chacun devant incarner littéralement l'autre, il met en chair une réflexion plus profonde qu'il n'y paraît sur la dualité de l'âme humaine.

Ouvre les yeux (Abre los ojos, Alejandro Amenabar, 1997)

« Je veux un visage, pas un masque. – Nous ne faisons pas de miracle. »

Cesar/Eduardo Noriega, riche, beau, séducteur invétéré gâté par la vie, est victime d'un accident de voiture, provoqué par une petite amie jalouse. Il en sort défiguré. Dans un climat de paranoïa teintée de schizophrénie – voir la scène de club filmée en contre-jour où Cesar porte son masque à l'envers –, Amenabar nous offre une fausse fable en forme de thriller. Ici l'opération ne constitue pas un miracle, d'ailleurs, le chirurgien refuse d'abord d'intervenir, et lance à Cesar : « votre visage est détruit, mais vous pouvez au moins vous regarder dans les yeux », avant de lui proposer un masque. Ce masque, cette opération, métaphores fragiles du réel et des mensonges, construisent au fur et à mesure du récit une étonnante uchronie. Un labyrinthe de possibles où le spectateur se perd dans d'interminables allers-retours entre l'hôpital psychiatrique et le monde extérieur.

Quatre ans plus tard, Penelope Cruz reprendra son rôle de Sofia aux côtés de Tom Cruise dans Vanilla Sky, remake réalisé par Cameron Crowe.

La Piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011)

« Le visage nous identifie. »

Premières images : des grilles, des barreaux, des fenêtres fermées. Almodóvar, en adaptant Mygale de Thierry Jonquet, roi des écrits noirs et fascinants, tisse comme lui la toile d'une trame classique. Un savant fou, pervers démiurge, joue du scalpel comme instrument de vengeance. Son cobaye est une jeune femme qu'il garde, enfermée. Cygne noir puis cygne blanc dans sa combinaison moulante à la Musidora, elle est sa chose. Derrière un écran, le chirurgien observe le corps allongé de sa « patiente » comme il contemplerait sa propre œuvre d'art, alors que les murs de sa demeure sont recouverts de tableaux d'odalisques en tout genre. Almodovar modèle une savante mise en abîme, le voyeurisme du médecin rejoint celui du cinéaste derrière sa caméra, le scalpel tranche et recoud les chairs comme le réalisateur travaille la pellicule au montage. Thriller morbide, romantique et dérangeant, La Piel que habito convoque Hitchcock et Franju, Buñuel aussi, rejoue le mythe de Frankenstein, mais, surtout, permet à Almodóvar de continuer à creuser le sillon de ses obsessions. Identité sexuelle, transgression, accompagnent d'un bout à l'autre cette métaphore glaçante sur la société qui nous sculpte, nous façonne et nous transforme continuellement.

Phoenix (Christian Petzold, 2014)

« Je veux être exactement celle que j'étais avant. »

1945, dans Berlin en ruines. Nelly, jeune femme juive, revient de déportation, défigurée comme sa ville, par une balle nazie. Sa reconstruction passera par une chirurgie faciale, et sa véritable renaissance commence lorsqu'elle aperçoit son reflet dans un éclat de miroir, au milieu des immeubles éventrés, avant de constater : « Je n'existe plus ». Un nouveau visage pour de nouvelles souffrances : Nelly retrouve son mari, qui ne la reconnaît pas. Toute obsédée qu'elle est de savoir s'il l'a aimée, s'il l'a vraiment trahie, elle se refuse d'abord à le voir, lui aussi, sous son vrai visage. Pour lui, elle accepte de jouer son propre rôle, se grime, imite sa propre démarche, sa propre écriture.

Bien sûr, on pense à Hitchcock et Vertigo, mais ici, la vérité de leur histoire est insoutenable. De même que celle de l'Allemagne : avec son sombre Phoenix, Christian Petzold affronte l'histoire de son pays, lucide et impitoyable. Au cours d'une scène magnifique, Nelly, dans un couloir d'hôpital, tête bandée et blouse anonyme, suit de loin une femme, silhouette et pansements identiques. L'espace d'un instant, on ne sait plus qui est qui. Est-ce elle, un rêve, une projection ? Alors le spectateur, tout aussi perdu, touche du doigt toute la difficulté de se réapproprier une identité.