210 min

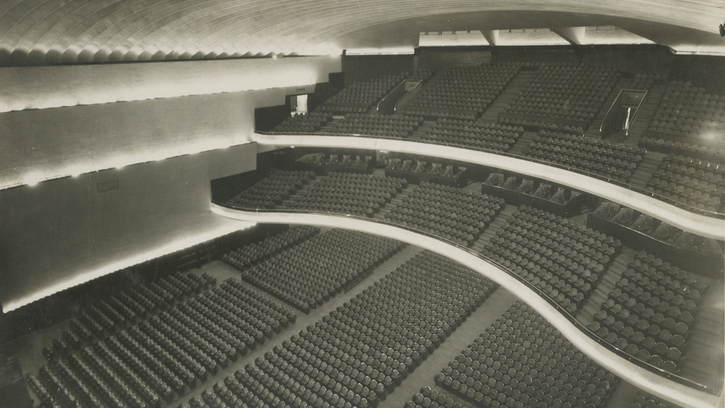

Cela fait 130 ans que nous allons au « cinématographe », ou au cinéma, pour rencontrer collectivement, dans une salle obscure, des images animées et sonores fascinatrices. Projetés sur l'écran en symbiose et en dialogue permanent avec leur spectateur, ce sont les films qui nous regardent, selon Serge Daney. Tout d'abord logé dans d'anciens théâtres ou music-halls, cabarets ou baraques foraines, voire même dans d'anciennes églises (et ce n'est pas un hasard : une nouvelle religion était née), le spectacle cinématographique devient si populaire à la fin des années 1910 que d'immenses « palaces » sont construits, permettant d'accueillir des milliers de personnes dans un cadre luxueux et parfois délirant d'un point de vue architectural. De grandes orgues, des « attractions » et des orchestres accompagnent les images sublimes de « l'Art muet », cet « Infirme supérieur » ainsi nommé par Paul Éluard. La salle de cinéma, spectacle de masse, devient l'un des premiers lieux de sociabilité, de rencontre (et même de séduction), de ferveur, de communion : on y apprend à vivre, à parler, à aimer (ce qui suscite aussi le rejet : « Le cinéma, école du vice et du crime ! »). C'est l'invention d'un nouveau spectateur, animal mystérieux. La cinéphilie pure et dure naît avec les ciné-clubs et les premières cinémathèques. Puis vient le « cinéma sonore et 100 % parlant » qui oblige une reconfiguration des lieux ; puis la couleur avec le fabuleux Technicolor en 1932 ; puis le « Wide Screen », le Cinémascope, la 3D, le Cinérama, la Vistavision, le TODD- AO, le Drive-In, le son stéréophonique, le Sensurround qui fait lézarder les murs et même l'Odorama, procédés immersifs inventés dans les années 50 pour faire revenir le spectateur en salles, après l'invasion massive de la télévision dans les foyers. Mais les multiplexes des années 60 et leurs écrans timbre-poste, le cinéma pornographique des années Giscard, le succès toujours plus grandissant de la télévision, paupérisent l'exploitation. Des salles magnifiques disparaissent, comme le Gaumont- Palace à Paris (1911-1972, 6 000 places) ou le Fox Theatre à New York (1928-1966, 4 300 places), ou sont transformées en garages et grands magasins. Aujourd'hui, malgré la multiplicité des supports mobiles, malgré la récente pandémie et les crises économiques, le spectacle cinématographique a retrouvé de la vigueur, du moins en France. Les groupes d'exploitation (MK2, Pathé Gaumont, CGR, UGC...) rivalisent d'ingéniosité pour attirer le public en salles. Récemment, plusieurs ouvrages somptueux ont fait revivre les salles de cinéma d'antan, comme si le public moderne rêvait de nouveau aux palaces des Années folles. Abonnements, projections laser, écrans Onyx, retour des grands écrans et des grandes salles, nouvelles offres, nouveaux sièges, propositions toujours plus immersives : que nous offrent les années 2020 ? Quel est le futur du spectacle cinématographique ?

Matinée (9h30 – 13h)

9h30 : Ouverture de la salle et introduction

9h45 : « 130 ans de salles de cinéma ! »

Par Laurent Mannoni (historien du cinéma, Cinémathèque française).

Conférence suivie d'un montage d'extraits

10h45 : « Les surréalistes au cinéma : entre extase et sabotage »

Par Charlotte Servel (historienne du cinéma)

11h15 : « 130 ans de salles de cinéma : un héritage architectural et urbain en évolution »

Par Françoise Raynaud (architecte, fondatrice de l'agence Loci Anima)

11h45 : « Les salles de cinéma : un tour du monde en images »

Table ronde avec François Beaurain, Jean-François Chaput, Simon Edelstein, Yves Marchand et Romain Meffre (photographes et auteurs d'ouvrages).

Animée par Axel Huyghe (salles-cinema.com).

12h45 : Questions/réponses

Programme 2ème partie (après-midi)

Conception : Bernard Benoliel, Laurent Mannoni et Pauline de Raymond (Cinémathèque française) ainsi que Laurent Cormier, Béatrice de Pastre et Catherine Verliac (CNC) Avec la participation d'Isaac Gaido-Daniel (Cinémathèque française)

Organisation : Juliette Armantier et Marién Gomez (Cinémathèque française)