Pour développer leurs négatifs, les pionniers utilisent des méthodes primitives. Les opérateurs Lumière, par exemple, tirent leurs pellicules à l’aide de deux simples seaux pleins de révélateur, d’hyposulfite de soude, d’alcool et d’eau. Mais les méthodes ont vite évolué. En 189...

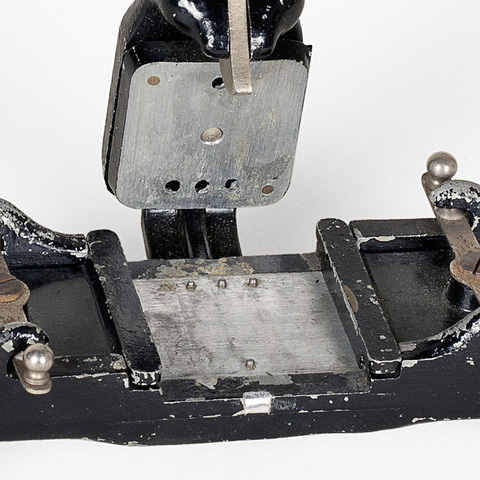

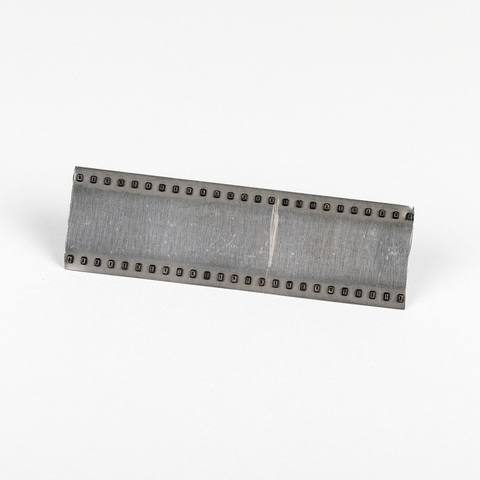

Pour développer leurs négatifs, les pionniers utilisent des méthodes primitives. Les opérateurs Lumière, par exemple, tirent leurs pellicules à l’aide de deux simples seaux pleins de révélateur, d’hyposulfite de soude, d’alcool et d’eau. Mais les méthodes ont vite évolué. En 1898, l’Anglais Cecil Hepworth dépose un brevet sophistiqué pour une développeuse de film 35 mm et commercialise les premières métreuses, rapidement copiées en France. Pour développer la pellicule, on fabrique des cadres en bois munis de picots ; on plonge cet ensemble dans une cuve contenant le révélateur. Les premiers laboratoires sont extrêmement rudimentaires. Celui de Pathé, par exemple, vers 1900, est un minuscule local où s’entassent quelques ouvriers à l’étroit. Les cuves à développement sont en bois et garnies intérieurement de feuilles de gutta-percha collées à chaud. Ensuite, dans l’usine de Vincennes particulièrement, tout deviendra gigantesque.

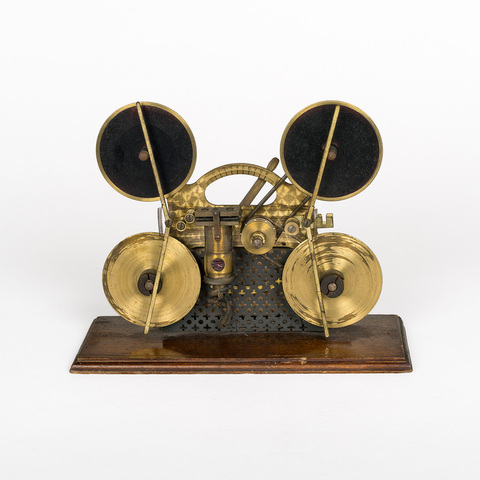

Peu à peu, on commercialise les outils indispensables aux industriels du cinéma : perforeuses (la première vendue en France est celle d’Alban Lapipe), métreuses, polisseuses, développeuses, tireuses, nettoyeuses, colleuses, etc. Un ingénieur, Léopold Löbel, invente dès les années 1910 les premières machines pour l’étalonnage et les premiers appareils sensitométriques.

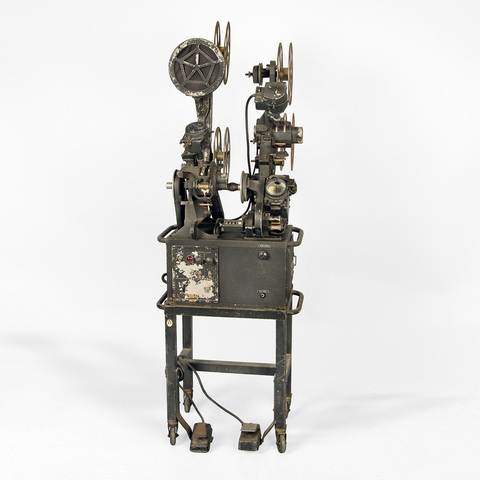

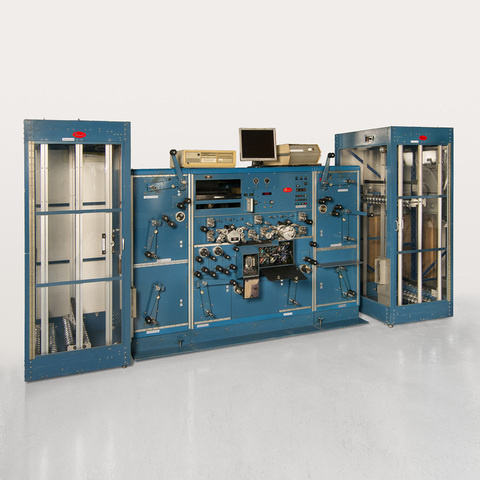

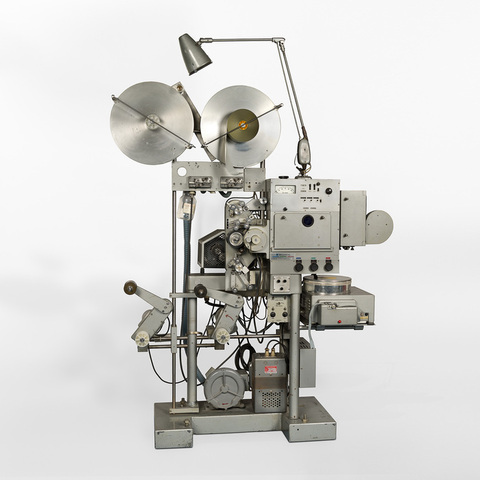

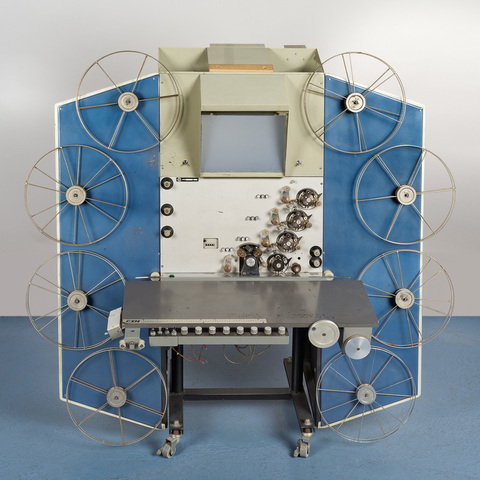

C’est André Debrie qui incarne en France le perfectionnement des machines de laboratoire, absolument vitales pour l’industrie cinématographique argentique. Ses excellentes tireuses Matipo, par exemple, ont remporté un grand succès durant une longue période. Mais il sera concurrencé sur le plan international par Arriflex, Peterson, Bell & Howell…

La France a eu la chance de posséder durant une longue période d’excellents laboratoires – Pathé, GTC, LTC, Eclair, Digimage, Neyrac, Arane, etc. – mais l’arrivée du numérique a bouleversé les usages. Il est difficile de préserver les monumentales développeuses argentiques, mais la Cinémathèque française conserve quelques exemples de tireuses anciennes, de la Matipo Debrie à la Peterson, en passant par les machines soviétiques pour films 70 mm…