Le monde en-chanté de Jacques Demy

L’œuvre cinématographique de Jacques Demy dessine un monde. Un monde de villes portuaires (Nantes, Nice, Cherbourg, Rochefort, Los Angeles, Marseille), traversé de chassés-croisés amoureux, où l’imaginaire a toujours raison de l’impossible. Dix-huit films que le cinéaste désirait tous « liés les uns aux autres ». Comédie humaine pop, hantée d’une pléiade de personnages en-chantés, à la sensualité chromatique explosive, qui apparaissent dans le champ avec une précision méticuleuse, pris dans le filet géométrique d’une mise en scène au cordeau qui fait de Demy (1931-1990) un des plus grands perfectionnistes du cinéma français. Et un des seuls à avoir interrogé le devenir musical du septième art.

Une exposition riche en inédits

L’univers de Jacques Demy se compose de marins, forains, fée des Lilas, ouvriers, jumelles excentriques, artistes rêveurs ou marchand de télé. Il est un de ces cinéastes magiciens qui a su garder son enfance intacte, continuant d’y puiser tout au long de sa vie son énergie créatrice. Puissance de sublimation inassouvie, présente aussi dans sa pratique du dessin (dès les années quarante), de la photographie et de la peinture (dans les années quatre-vingts), que l’exposition révèlera pour la première fois aux côtés de clichés inédits de sa compagne Agnès Varda, et d’œuvres réalisées par ses plus proches collaborateurs. En particulier, les créations musicales de Michel Legrand (son « frère de cinéma ») ainsi que les gouaches fauves du décorateur Bernard Evein, qui l’accompagna durant toute sa carrière. Mais l’œuvre de Demy outrepasse la seule histoire du cinéma pour s’inscrire dans celle de l’art du XXe siècle. Pour prouver ce postulat esthétique, l’exposition, construite de manière chronologique, confrontera les films avec des œuvres originales d’artistes dont Demy a explicitement revendiqué l’influence : Raoul Dufy dont l’aquarelle La Baie des Anges inspirera le film éponyme de Demy, David Hockney pour sa représentation lumineuse de la Californie ou Leonor Fini pressentie pour créer les costumes fabuleux de Peau d’âne.

Un rapport poétique au réel

C’est dans le grenier nantais de ses parents que le jeune Jacques, déjà cinéphile et passionné de technique, se met à inventer des courts métrages d’animation. Ce sera, en 1947, Pont de Mauves, film peint sur Celluloïd, puis l’année suivante Attaque nocturne, réalisé image par image avec des personnages en papier découpé.

Après avoir suivi les cours de l’École technique de photographie et de cinématographie à Paris, le désir de Demy pour le septième art le conduit paradoxalement à s’orienter vers le documentaire, lui qui est pourtant un admirateur inconditionnel des féeries de Minnelli, Ophuls et Carné. Sous l’influence de Georges Rouquier, dont il a été l’assistant, il retrouve l’artisan qui s’occupa de lui une partie de la guerre pour enregistrer, dans l’intimité de son atelier, les gestes du quotidien, le travail comme salut (Le Sabotier du Val de Loire). Ce rapport poétique au réel, il en verra la confirmation dans les amitiés cinéphiliques qu’il tisse, dès 1957, avec les futurs chefs de file de la Nouvelle Vague. Malgré des différences (moins théorique, Demy n’écrit pas de textes critiques), l’émulation entre eux est fondamentale, faite de vases communicants qui entraînent Demy à apparaître dans Paris nous appartient de Rivette (1958-61) avant d’être produit, pour son premier long métrage Lola (1960), par Georges de Beauregard, par l’entremise de son ami Godard.

Ce film, situé à Nantes, sa ville natale (Demy est le grand cinéaste provincial de la Nouvelle Vague), est orchestré dans un jeu cru de lumières et d’ombres. Lola, meneuse de revue, vit de rencontres passagères en attendant le retour du père de son fils. Elle croise, Passage Pommeraye (véritable topos coctalien, avec ses statues antiques de stuc qui ont l’air de dévisager les passants affairés comme dans La Belle et la Bête) Roland Cassard, un ami d’enfance, avec lequel elle se sent immédiatement intime. Leur couple est un parmi d’autres dans cette ronde de femmes et d’hommes qui semblent s’offrir les uns les autres des jeux de miroirs à l’infini. Dans un plan séquence réalisé avec une fluidité toute maritime, Lola et Roland passent devant une boutique qui s’appelle « Elle et Lui ». Si ce n’avait déjà été le titre du chef-d’œuvre de McCarey, ce pourrait être le sous-titre de l’œuvre de Demy, qui prend l’unité du couple comme l’étalon émotionnel : que cela soit le couple légendaire de Peau d’âne, le couple comme-tout-le-monde de L’Événement le plus important (une coiffeuse et un directeur d’une auto-école) ou le couple mythologique qui veut braver la mort dans Parking (Orphée et Eurydice). S’il est une question qui obsède Demy, c’est bien de savoir si le temps peut effacer l’amour que l’absence n’a pas su désagréger. L’amour ne meurt jamais, sera sa réponse artistique, filmée avec mélancolie certes, mais aussi avec une croyance presque surnaturelle dans le destin (le fatum érigé en maître dans Les Demoiselles). « Vouloir le bonheur, c’est peut-être déjà le bonheur », disait Cassard. Naïveté qui est la force de Demy. La quête, sans honte, d’un premier degré bouleversant et finalement provocateur. Parce qu’à travers sa recherche de l’idéal, Demy n’a cessé de réaliser des œuvres qui, si elles semblent légères en surface, sont aussi profondément engagées. Le chant des poètes se mue alors en chœur du peuple, et Demy de ne jamais oublier de montrer que la brutalité du réel est là, aux portes de ces rubans de rêves que sont, pour lui, les films. Un réel qui sépare les amants (la guerre d’Algérie dans Les Parapluies de Cherbourg, la guerre du Vietnam dans Model Shop, la Révolution française dans L*ady Oscar*, les grèves des chantiers navals dans Une chambre en ville), pousse les êtres dans le doute, jusqu’aux pulsions les plus taboues (plongée obsessionnelle dans les méandres de casinos figurés comme autant de labyrinthes mentaux dans La Baie des Anges).

Éternel retour

L’exposition proposera une traversée de ce Demy-monde qui est un vrai continent à lui seul. Un monde où le souvenir vient bouleverser le présent, rendre possible la coexistence de plusieurs époques. Car, de films en films, le spectateur retrouve les mêmes personnages (et acteurs !), un peu plus âgés, un peu différents. En cela, son œuvre tout entière est un palimpseste. Model Shop, précurseur du Nouvel Hollywood, est une suite assumée de Lola, huit ans après, sur le sol californien. Réapparaît Anouk Aimée brisée, posant pour quelques dollars dans l’intimité d’une chambre close et factice (rose cheap), d’où elle n’espère qu’une seule chose : s’enfuir. Le contraire de cette envie irrépressible d’être sous les projecteurs, qui anime les Demoiselles aussi bien que la jeune Marion de Trois places. Dans tous les cas, Demy filme le spectacle en coulisse, s’attache aux corps de ses héroïnes, en effleurant leurs vies secrètes, ces lointaines aventures hors champ dont les échos reviennent avec émotion au bord du cadre.

L’œuvre de Demy est un éternel retour. Jusqu’à aujourd’hui encore où des metteurs en scène contemporains le plébiscitent par voie de cinéma interposé (Christophe Honoré ou Hou Hsiao-hsien). Demy a créé un cinéma radical et fécond, qui a valeur de manifeste, comme l’atteste la Palme d’or qui lui a été remise pour ses Parapluies de Cherbourg en 1964. Un opéra populaire, qui raconte les désillusions de l’amour avec une vibration impertinente, sans peur du mélodrame. Un film où Demy ose demander à Catherine Deneuve de scruter à plusieurs reprises la caméra, droit dans les yeux, sans pudeur, pour exhiber cette intériorité qui défie les hommes. Deux ans après ce triomphe, Demy réalise Les Demoiselles de Rochefort, avec sa muse inspiratrice : un West Side Story à la française, où l’abstraction se marie avec perfection aux ballets du montage (Gene Kelly et George Chakiris en guest stars !).

Scénographier le merveilleux

Les films de Demy explorent des biffures insolentes, des collisions de personnages toujours pressés, projetés dans un manège multicolore et symphonique. Comme un torrent, aurait dit Minnelli. Torrent de rythmes jazzy envoûtants (créés par Legrand) alliés à de magnifiques effets de langue qui disent la spontanéité et la fuite en avant, la vérité toute crue et le mensonge acidulé (ces mamans, magnifiquement interprétées par Elina Labourdette, Anne Vernon, Danielle Darrieux et Françoise Fabian, qui n’ont pas de honte à arrondir les angles pour protéger leurs filles). Sur fond de papiers peints multicolores que l’exposition recréera, non pas simplement par envie de faire « comme si » (pénétrer l’envers du décor), mais parce qu’ils sont la situation même du film, une forme de récit chromatique : le plot.

Chez Demy, le réalisme et le merveilleux s’équilibrent pour donner à ses films des formes bigarrées et complexes. Comme si le cinéaste ne pouvait choisir entre des pôles contraires, et jouait du pouvoir incantatoire que pouvait exercer l’un sur l’autre. Lady Oscar mêle le décorum versaillais à l’intuition géniale que les mangas japonais ont un avenir cinématographique. Le Joueur de flûte crée avec Donovan un personnage de troubadour dont la musique libère la jeunesse, qui, loin de la légende des frères Grimm, nous ramène plutôt du côté de Woodstock. Enfin Peau d’âne, que la scénographie mettra particulièrement en valeur au travers de recréations spectaculaires, évoque aussi bien le Moyen Âge français que le psychédélisme américain. En somme, c’est bien au songe qu’il faudrait comparer ses films, dans cette manière de faire coexister les contraires. « Vous croyez à la signification des rêves n’est-ce pas ? » disait Margo Lyon dans Lola. Demy semble y croire profondément. Ses films sont nourris de symboles cachés, et de phrases cryptées (les allusions à Cocteau dites par le Roi Jean Marais), sans pour autant désorienter le spectateur qui prend ces effets déréalisants pour une évidence secrète et rentre dans son univers avec euphorie. On revit avec Demy une expérience de cinéma originelle. Comme aux premiers temps du cinématographe.

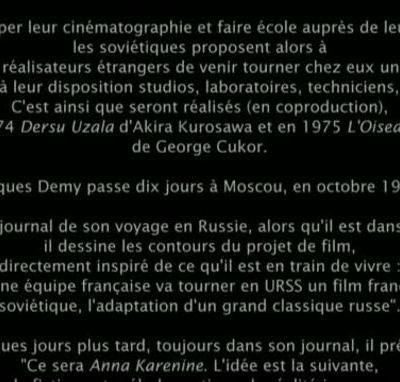

Dans son article « Le Cru et le Cuit », Daney disait de Demy que, comme d’autres, le cinéaste avait moins travaillé dans la décennie 70 (il en sera de même dans la décennie suivante), faute d’avoir su « créer sa machine de production », et qu’« il en avait sans doute souffert. » Après l’échec d’Une chambre en ville en 1982, son joyau noir qui signe son retour à Nantes, Demy choisit de s’isoler. Il collectionne des copies de ses films préférés (sa petite cinémathèque que l’exposition mettra en scène), peint des marines et des maisons californiennes baignées de lumière. Il a décidé de résister à la pression économique du milieu parisien et de s’inventer un monde parallèle à celui du cinéma. On retiendra de lui son visage bouleversant filmé par Agnès Varda dans Jacquot de Nantes, en 1990. Demy est près de la mer (l’horizon récurrent de son cinéma). En pleine possession de son imaginaire. Les yeux dans les yeux. Habité de tous les films qu’il aurait pu faire encore (Anouchka, Kobi), et qui continuent de vivre dans l’esprit de ceux qui en ont tout simplement rêvé.

Matthieu Orléan