Amos Gitai, architecte de la mémoire

Le cinéaste israélien Amos Gitai a fait don en 2007 de ses archives à aa Cinémathèque française. Classées, ces archives volumineuses retracent avec précision ses quarante années de création. Une de leurs spécificités est la richesse de la documentation mise au service de chaque projet, qu’il soit documentaire ou fiction. Mais aussi la difficulté paradoxale à identifier la place du je : plutôt un autoportrait en creux, déformé, tels les énigmatiques dessins qu’il réalise en convalescence, après le crash d’hélicoptère où il faillit mourir.

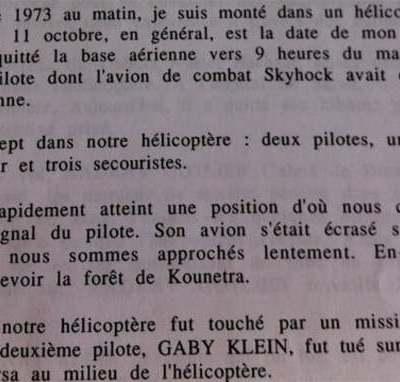

1973, la guerre de Kippour vient de commencer, comme un coup de tonnerre, et le jeune Gitai, étudiant en architecture à l’Université du Technion à Haïfa, est affecté à une unité médicale sur le plateau du Golan. Il sera gravement blessé dans une attaque des forces spéciales syriennes. Du trauma surgit une expression artistique spontanée : de retour à la vie civile, Gitai dessine puis monte les images Super 8 qu’il a filmées sur le front. C’est au cinéma qu’il va ensuite se consacrer, abandonnant définitivement l’architecture dès la fin des années soixante-dix. Mais il faudra attendre Kippour, souvenirs de guerre (1997) et Kippour (2000), pour que Gitai vienne se confronter à ce choc intime. Dans ce dernier, un acteur joue son rôle. Ou plutôt un moi imaginaire qui ne porte plus son nom mais celui de son père (Weinraub). Avec des partis pris de réalisation anti-héroïques, Kippour transgresse les codes du film de guerre. « Fais confiance à ta propre expérience. Ce que tu as vécu sur le front ne peut engendrer que des scènes justes », lui avait soufflé son ami, le cinéaste américain Samuel Fuller, vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Amos Gitai est un cinéaste engagé dont les films interrogent sans cesse l’identité et les paradoxes d’Israël. « Jusqu’à quand durera ce cycle infernal ? De l’oppresseur et de l’opprimé. Jusqu’à quand cette folie ? » chante une voix féminine pendant le générique de Free Zone. Le conflit israélo-palestinien n’est jamais absent de son cinéma, sans en être l’horizon indépassable. Tout n’est pas conflit. Tout n’est pas réconciliation non plus. Israël est palimpseste (House), puzzle (Désengagement), bordel (Terre promise), ou attachante mosaïque (Alila). Le pays n’est jamais filmé comme une entité homogène (État-Nation ou ennemi à abattre), mais plutôt comme un espace de recherche et de contradiction. Un espace stimulant et instable où les utopies sont en danger. Où l’amour n’est pas un socle mais pure énergie sexuelle sur fond de stérilité pathologique (Yom Yom, Devarim, Kadosh), caractéristique d’une société déracinée qui ne parvient pas à se souvenir des paroles simples du cultivateur palestinien de Journal de campagne (1982) : « La sueur de mon père est mêlée à cette terre. Je sens l’odeur de mes origines. »

Architecte de formation, Gitai a gardé de cet enseignement une aptitude à faire d’un territoire l’état des lieux. Il est un topographe du sensible. Ses histoires prennent place dans des sites transitoires et authentiques, que le réalisateur repère lui-même : no man’s lands, bidonvilles, ruines, frontières. Emblématique en ce sens est Free Zone (2005), situé sur la brèche entre Israël et le monde arabe : film-voyage qui mène le spectateur de Jérusalem vers une zone de non-droit et de trafics, dans les limbes territoriaux du Moyen-Orient.

A deux moments décisifs de son existence, Amos Gitai fit le choix de l’exil. Un exil de jeunesse en Californie, à l’Université de Berkeley (1975-1977), où il entreprend des études d’architecture. Puis un exil nécessaire à Paris (1983-1993), au moment où ses rapports se tendent avec la censure israélienne qui fustige ses premiers documentaires, tels House et Journal de campagne. Deux exils inspirants, qui rebattent les cartes de ses convictions et de ses désirs, sans pour autant faire de Gitai un nomade apatride. Car son centre de gravité reste profondément moyen-oriental. Berlin Jérusalem (1989), qui raconte l’immigration de pionniers juifs en Palestine dans les années trente, est fortement imprégné de culture allemande : à la fois ancienne (les références aux peintures de Grosz) et moderne (les créations chorégraphique de Pina Bausch et musicale de Markus Stockhausen qui inspirent Gitai, en quête de rencontres artistiques internationales).

En filmant sur tous les continents, Gitai a découvert les failles d’un monde prisonnier, comme Israël, de ses contradictions : la bureaucratie soviétique (Le Jardin pétrifié), l’immigration en France (Golem, l’esprit de l’exil), l’antisémitisme en Allemagne (Dans la vallée de la Wupper), le capitalisme américain (Ananas), la prostitution en Asie du Sud-Est (Bangkok Bahrein). Dans ce dernier, la place des femmes est capitale, comme elle l’est d’ailleurs dans toute l’œuvre de Gitai : elle est pour l’homme-cinéaste le plus émouvant des exils intérieurs. Très ancré dans l’histoire contemporaine, le cinéma d’Amos Gitai n’en est pas moins un questionnement sur les mythes fondateurs de la culture israélienne qu’il étaye et subvertit à la fois. Dans ses films, il est courant que les personnages usent pour s’exprimer d’un langage intemporel. Comme plongés dans un état second, presque convulsif, ils se détachent des mots du quotidien pour glisser vers une dimension plus lyrique: leur vie devient destin (Kedma).

La prédilection de Gitai pour la poésie l’amène à adapter à la lettre des textes bibliques, dans un style que tout oppose aux machines spectaculaires d’Hollywood. Pour E*sther*, son premier long métrage de fiction (1985), Gitai décide de tourner dans la vallée pauvre de Wadi Salib près de Haïfa. Il y met en place un dispositif minimaliste, centré sur des symétries de couleurs et de sons, qui font du film une merveille d’arte povera. Gitai est parti du texte original, même si, in fine, Esther a un sous-texte contemporain, et métaphorise les rapports entre Israéliens et Palestiniens. Récemment, dans Carmel (2009), Gitai a librement adapté La Guerre des Juifs de Flavius Josèphe, récit de la prise de Jérusalem par l’empire romain en l’an 70. Au-delà de l’épopée historique, Gitai remotive des mythes personnels (la guerre de Kippour) et autorise par là même l’entrée dans le champ cinématographique de ses parents, Efratia et Munio. Jamais aucun film de Gitai n’aura à ce point mêlé réalité et fantasme, inventant une mise en scène faite de superpositions d’images qui soulignent les tensions affectives de la mémoire. Comme le disent les vers de l’Ecclésiaste maintes fois cités dans son cinéma : « Un temps pour chercher et un temps pour perdre ; un temps pour garder et un temps pour jeter ; un temps pour déchirer et un temps pour coudre. »

Matthieu Orléan