Roberto Rossellini

Du 18 janvier au 27 février 2006

Les quatre vies de cinéma de Rossellini

Rossellini aura été à la fois un grand cinéaste, l’un des plus importants du XXe siècle, et plus qu’un cinéaste. Il ne s’est jamais contenté de faire des films, ni de constituer une œuvre, ni d’établir un style qui aurait été sa signature, ni encore moins de se doter d’un statut d’auteur ou d’artiste. Faire des films n’a jamais été pour lui une fin en soi, un accomplissement dont il se serait satisfait, et n’a jamais assouvi sa fièvre brûlante d’une autre quête, une révolution permanente dans sa façon de penser le cinéma dans le monde et dans le siècle. Il n’a jamais cessé de pratiquer le cinéma comme le meilleur moyen, le plus brûlant et le plus vif, de rendre compte de sa propre traversée de l’époque dans laquelle il a vécu en en inventant à chaque grande mutation les formes et les rythmes nouveaux, inédits, qui permettaient d’en prendre conscience. Rossellini, comme le Godard de la dernière décennie, a été tout autant une conscience d’intellectuel qu’un cinéaste, mais une conscience s’exprimant dans l’acte de faire des films, qu’il a pensé comme une responsabilité d’homme avant de se penser comme artiste. Sa conception en perpétuel mouvement de la fonction du cinéma allait plus vite que la concrétisation de ses propres films. Tout se passe comme si ses films – et quels films ! – n’étaient que des moments livrés en fusion, à peine solidifiés, toujours brûlants quarante ans plus tard, d’une pensée du cinéma en perpétuelle inquiétude du présent et anticipation de l’avenir. Ce diable d’homme n’a cessé de vouloir aussitôt se libérer de ce que chacun de ses films risquait de solidifier de lui-même, de sa pensée, de son rapport au cinéma. Il n’a cessé de s’évader des formes qu’il venait à peine d’inventer, comme si elles risquaient de l’emprisonner dans un surplace qui aurait signé son propre académisme. Et dieu sait si Rossellini a été de tous les cinéastes de l’histoire de son art le moins menacé d’académisme.

Essayons malgré tout de suivre à la trace cet homme et ce cinéaste vif-argent qui courait plus vite que ses films, depuis son premier court-métrage, en 1936, jusqu’à ce documentaire sur le Centre Pompidou en 1977, l’année de sa mort survenue juste après le festival de Cannes, dont il était président du jury, et alors qu’il préparait, après Le Messie, un film sur Karl Marx.

Né en 1906, Rossellini a fait partie de cette grande génération de cinéastes italiens nés entre 1900 et 1920 (De Santis, De Sica, Fellini, Antonioni, Visconti, Zavattini…) qui ont commencé à écrire et à faire du cinéma en plein régime fasciste, « protégés » d’une certaine façon par le fils du Duce lui-même, Vittorio Mussolini, qui ouvrit les colonnes de la revue Cinema aux futurs cinéastes qui allaient former les rangs du néoréalisme de l’immédiat après-guerre, et qui plaidaient pour un cinéma qui reprendrait contact avec la réalité italienne quotidienne et populaire. Cette première période du cinéma de Rossellini consiste en trois films de guerre (la guerre navale dans La Nave bianca, la guerre aérienne dans Un pilota ritorna et la guerre terrestre dans L’Uomo della croce). Le débat a été ravivé à sa mort sur une question morale et politique : Rossellini a-t-il été un « cinéaste du régime », un propagandiste de la guerre fasciste avant de se convertir par opportunisme à un cinéma de résistance ? Quiconque voit aujourd’hui sans idées préconçues ces films, où le talent du cinéaste est déjà évident, peut juger par lui-même de l’invalidité de cette caricature. Aucune exaltation de la guerre dans ce triptyque où est clairement lisible son absurdité tragique et ses effets sur les hommes ordinaires pris dans cette tourmente. Rossellini n’a jamais cru à l’héroïsme, pas plus dans ses films de guerre que dans ses films d’après-guerre sur la résistance : c’est finalement la même vision de la grande histoire qui s’écrit avec des malentendus et des petites histoires en ricochets dont personne ne connaîtra jamais les tenants et les aboutissants réels (c’est le sujet même de Paisà).

La deuxième vie de Rossellini cinéaste commence avec Rome, ville ouverte en 1945, film bâclé, fulgurant, fait de bric et de broc, qui manquera de peu de passer totalement inaperçu et de ne jamais avoir d’existence dans l’histoire de son art, tellement sa différence avec tout le reste du cinéma en faisait un objet impossible à saisir. La reconnaissance mondiale passera par Paris et les États-Unis : ce film, réalisé avec des bouts de ficelle, hors de toute norme de production et de réalisation – suivi par Paisà en 1946 – va littéralement sauver l’honneur d’un pays fasciste et vaincu et jouer un rôle proprement historique dans la perception que le monde aura de l’Italie dans l’après-guerre. Avec Allemagne année zéro, Rossellini commence à faire le bilan moral de cette guerre et à s’interroger à Berlin sur la nouvelle Europe qui en est sortie. Ce film est aussi réalisé sous le signe noir du scandale majeur de la mort d’un enfant, dont il vient de faire l’expérience avec la perte de son fils Romano âgé de neuf ans, trauma qui hantera encore le scénario d’Europe 51. Le cinéma du Rossellini de cette époque, souvent rangé dans la case « néoréalisme » dans les histoires du cinéma, n’a finalement pas grand-chose à voir avec ce qui peut faire « école » chez les cinéastes de l’après-guerre réunis sous cette appellation : il invente tout simplement une autre façon de penser le cinéma dans son rapport à la réalité, à l’histoire, aux acteurs, à tout ce qui fait un film. Le geste rossellinien est unique, radical, sans équivalent, ni dans son pays ni ailleurs : il a été le seul à comprendre et à traduire immédiatement, à chaud, en formes et en structures nouvelles de représentation, ce que cette guerre avait changé dans le rapport au monde et à eux-mêmes des survivants et des générations à venir. C’est la conscience même du cinéma qui en a été bouleversée.

Le hasard, toujours vigilant sur les chemins de la vie de Rossellini, va lui faire croiser, ou plutôt percuter celui d’Ingrid Bergman, star numéro un du cinéma hollywoodien, le plus éloigné qui soit de ses préoccupations et de son travail de cinéaste. Elle vient s’offrir à son cinéma, auquel elle va poser un défi a priori impossible à relever : que peut-il faire de cette grande actrice nordique habituée aux usages et au luxe hollywoodiens, lui qui est le cinéaste même de l’italianité et d’un art à la fois pauvre et brut ? Rien, sinon réinventer une nouvelle fois le cinéma sur la base de cette impossibilité même : poser la star sur l’île la plus archaïque d’Italie, Stromboli, et filmer à cru cette confrontation fondée sur le plus grande hétérogénéité possible. Suivront en ce début des années cinquante quatre autres « bergmanfilms » (Europe 51, Voyage en Italie, Jeanne d’Arc au bûcher, La Peur) où Rossellini inscrit en creux l’histoire de leur couple et tourne résolument le dos au néoréalisme de l’après-guerre pour trouver les formes nouvelles qui donneront à voir la crise morale dans laquelle entrent les Européens au moment même de la reconstruction économique. Ce sera la troisième vie de l’homme et du cinéaste Rossellini. La critique italienne ne lui pardonnera pas cette « trahison » de son passé de cinéaste du peuple italien et le public d’Ingrid Bergman, pas plus que le sien, ne les suivront dans cette invention d’un cinéma radicalement nouveau, irréductible à toutes les habitudes acquises des spectateurs. Mais à ce moment précis où il se sent lâché par les siens, une poignée de jeunes critiques français des Cahiers du cinéma (Rivette, Truffaut, Rohmer, Godard, qui vont devenir à la fois ses disciples, ses amis et ses meilleurs soutiens), vont trouver dans ces films mal aimés le modèle d’où ils ont l’impérieuse conviction qu’il leur faut repartir. Jacques Rivette écrit en 1956, après avoir vu Voyage en Italie : « Il n’y a désormais d’autre chance de salut pour notre misérable cinéma français qu’une bonne transfusion de ce jeune sang (…) Voilà notre cinéma, à nous qui nous apprêtons à notre tour à faire des films. » Fuyant son embaumement en maître canonisé du néoréalisme italien, le Rossellini des années cinquante devient le cinéaste, souverainement libéré de son propre passé, qui ouvre la voie à une modernité à laquelle le cinéma va devoir ses œuvres les plus vives pendant les trois décennies qui vont suivre.

Après une séparation douloureuse avec Ingrid Bergman, Rossellini choisit de partir pour un an en Inde, civilisation de « drapés » – qu’il oppose à celle des « cousus » anglo-saxons – où le Romain qu’il est se retrouve en immédiate familiarité. De ce long voyage en Inde, il rapportera deux séries de télévision et l’un des plus beaux films du monde, India. En ce milieu des années cinquante, Rossellini a déjà intégré l’idée que, désormais, le cinéma et la télévision ont partie liée et qu’il ne sert à rien de les opposer, ne serait-ce qu’en termes de rentabilité économique pour un projet à l’échelle d’un continent comme celui d’India. Il mélange déjà dans ce long tournage indien le 16 et le 35 millimètres, fiction et documentaire, film de repérage, making-of et film-film.

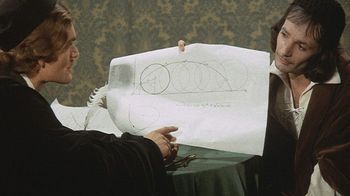

La télévision sera au centre de la dernière vie en cinéma de Rossellini. Pendant treize ans, de 1964 (où il entreprend pour la RAI son monumental Âge du fer en cinq épisodes d’une cinquantaine de minutes chacun) à sa mort, il va élaborer et commencer à mener à bien, patiemment, film par film, le projet le plus ambitieux jamais pensé pour la télévision. Il a été sans aucun doute le cinéaste qui a pris le plus tôt la mesure de la puissance de ce medium : il renonce alors sans le moindre remords à son passé de cinéaste, renie son statut antérieur d’artiste, pour se consacrer à une mission qu’il s’est donnée à lui-même en conscience, et qu’il considère de la plus haute importance pour le salut de son époque. Il travaille avec acharnement et enthousiasme, dans cette deuxième moitié du siècle où les savoirs s’atomisent, à devenir en quelque sorte le dernier homme « universel », capable de penser l’histoire de l’humanité dans tous ses aspects, et entend consacrer ce qui lui reste de vie à essayer de tout comprendre et tout transmettre de cette histoire, pour résister à une barbarie dont il entrevoit déjà les prémices : « Notre civilisation, écrit-il, est en train de se perdre dans un gouffre, comme il en fut de la Rome antique et des autres grandes civilisations ». Il dessine le plan monumental d’une encyclopédie historique de l’humanité et s’attelle aussitôt à la tâche de produire et de réaliser (il n’y a plus de distinction pour lui entre l’une et l’autre de ces activités dans son grand projet de télévision didactique, tout ego de réalisateur dépassé depuis longtemps) les épisodes qui lui tiennent le plus à cœur, entreprise dans laquelle il embarque un de ses fils, Renzo, comme collaborateur et complice privilégié, lui déléguant souvent jusqu’au tournage. Ce sera le portrait « en paroles » et en actes quotidiens des hommes qui ont changé la façon de penser l’homme et le monde : le Christ et les apôtres, Socrate, Blaise Pascal, Augustin d’Hippone, Descartes… La grande fresque planifiée ne sera jamais achevée, mais les épisodes réalisés suffisent amplement à comprendre la nature de ce grand projet « d’éducation libre, facile, agréable et intégrale » qui aurait pu être la vocation d’une télévision au service de l’intelligence et de l’éveil des consciences. Une forme nouvelle, qui ne doit plus grand chose au cinéma, et à laquelle la télévision n’a pas donné, hélas pour elle, de véritable postérité, s’élabore sous nos yeux au cours de ces « années-petit écran » du cinéaste.

Revoir les films de Rossellini, toutes époques confondues, c’est entreprendre la traversée de cinquante ans de l’histoire qui nous a constitués et de celle du cinéma le plus essentiel, le plus brûlant et le plus vivant qui soit, en compagnie d’un homme qui en a été à la fois la conscience, un acteur majeur, un des plus grands inventeurs de formes, mais aussi un homme comme les autres, avec ses faiblesses et sa puissance contagieuse de liberté. Le voyage, aujourd’hui, en vaut plus que jamais la peine.

Alain Bergala