Richard Fleischer

Du 31 mai au 23 juillet 2006

Richard Fleischer : un grand Hollywoodien

Il ne faut pas compter sur Richard Fleischer, né à Brooklyn en 1916, fils d’un des maîtres de l’animation à Hollywood, créateur de Betty Boop et de Popeye, rival de Walt Disney, etc., pour gémir de façon romantique, hypocrite ou immature sur les obstacles infranchissables auxquels on doit faire face quand on porte un nom célèbre et qu’on est né dans le sérail. Ainsi Fleischer commence-t-il par ces mots le livre qu’il a écrit sur son père (Out of the Intwell, 2005) livre qui nous renseigne abondamment sur sa famille et ses origines, complétant ses mémoires (Just Tell Me When to Cry parus en 1993) : « On dit qu’il est difficile d’être le fils d’un homme célèbre, que vous vivez dans son ombre, que les comparaisons avec lui sont insupportables. Eh bien, j’ai été le fils d’un homme célèbre, et je n’ai pas du tout trouvé ça difficile. En fait, c’était formidable (…). Loin de vivre douloureusement dans son ombre, j’ai profité à fond de la chance de pouvoir me réchauffer à la lumière de sa gloire. Quand j’étais gosse, il me suffisait de préciser au directeur d’un cinéma que j’étais le fils de Max Fleischer pour obtenir un ticket gratuit… » Et Fleischer de continuer sur ce même ton enjoué, reconnaissant, paisible, l’évocation de la carrière de son père et, indirectement, de la sienne. On dirait que le fait d’être né dans le sérail a encore accentué chez lui des qualités sans doute innées : la sérénité dans ses rapports avec son propre ego, la discrétion, la modestie, une sorte d’équilibre intime dans la façon de travailler, d’aborder, d’approfondir un sujet, qu’il s’agisse du plus anodin ou du plus atroce.

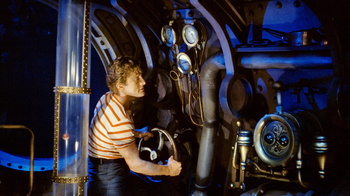

Avant même d’aborder ce qui dans son œuvre relève de la notion d’auteur au sens esthético-philosophique que ce terme a pris à l’intérieur de l’expression « politique des auteurs », il convient de désigner en lui l’auteur d’une série d’exploits, le surdoué de la mise en scène qui, dans chacun des genres où il s’est illustré (et Dieu sait s’ils furent nombreux !), a cherché consciemment ou inconsciemment, mais toujours avec la même humilité paradoxale, à y inscrire le film le plus abouti, le plus sidérant, le plus inventif, le plus définitif. A tel point que beaucoup de spectateurs qui connaissent à peine son nom réservent au plus profond de leurs souvenirs cinématographiques une place à part à tel ou tel de ces chefs-d’œuvre. Citons pêle-mêle quelques-uns de ses exploits : on lui doit en autres le meilleur film d’aventures historiques (Les Vikings, documenté et lyrique, et dans son domaine jamais dépassé), la meilleure adaptation de Jules Verne (Vingt mille lieues sous les mers), ouvrage qui est aussi l’un des meilleurs films pour enfants dans la double acception de genre, à savoir : film qui doit plaire aux enfants et aux adultes ; ajoutons-y l’un des meilleurs films de guerre jamais réalisés (Between Heaven and Hell) avec ses personnages troubles, ambigus, décrits avec une audace insolite à l’époque, qualité qu’on retrouvera dans La Fille sur la balançoire, évocation éblouissante d’un fait-divers criminel et mondain. N’oublions pas Soleil vert, fable de S.-F. écologique, intrigante et efficace, ni non plus Barabbas, peut-être le meilleur film biblique des années soixante, film à la fois très sous-estimé et très imité, que ceux en tous cas qui l’ont vu dans sa version originale en 70mm n’ont jamais oublié.

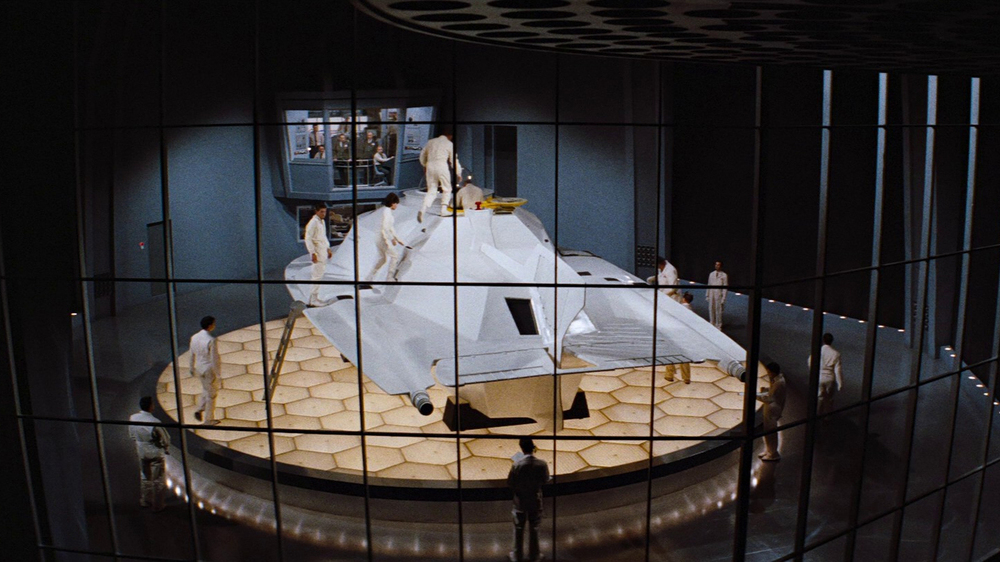

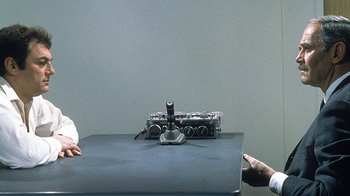

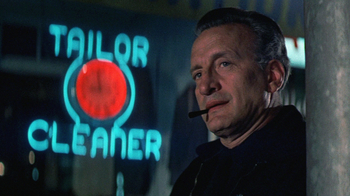

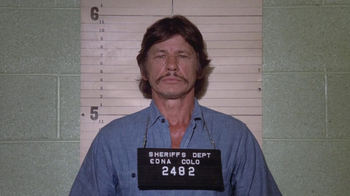

Partout la virtuosité de Fleischer agit, en profondeur comme en surface. Tantôt elle clôt définitivement telle tendance d’un genre affirmé (la claustrophobie du Film Noir trouve son illustration limite dans The Narrow Margin, tourné pour les trois quarts dans un wagon de chemin de fer), tantôt elle ouvre des pistes qui lui serviront à lui-même et à d’autres. Dès 1949, avec Follow Me Quietly, Fleischer inaugure, à l’intérieur du Film Noir, le récit basé sur la recherche d’un tueur psychopathe (ou serial killer), fondant un genre à part qu’il reprendra dans L’Étrangleur de Boston et dans Ten Rillington Place, chef-d’œuvre absolu dans la reconstitution documentaire d’un fait-divers atroce remettant en cause la notion même d’humanisme. Ailleurs, dans Le Voyage fantastique, il lance le film de miniaturisation se déroulant à l’intérieur du corps humain, tentative que Joe Dante parachèvera de manière plus brillante vingt ans plus tard dans L’Aventure intérieure.

J’ai longtemps cru que Fleischer avait travaillé et perfectionné sa virtuosité dans ses films d’action à petit budget des années quarante entrepris à la RKO chez Eagle Lion. En fait, c’était faux. Elle lui fut donnée tout de suite et dès Child of Divorce (1947), son premier film, demeuré invisible pendant des années (et que j’ai vu seulement pour ma part en 1980, c’est-à-dire presque un quart de siècle après la découverte de Fleischer, auteur brillant de Violent Saturday et de La Fille sur la balançoire). Dans Child of Divorce, tout Fleischer est présent dans ce qu’il a de meilleur et de plus original. (Il faut toujours scruter avec attention les premiers films des grands cinéastes : c’est souvent ceux qui en disent le plus long sur eux).

Child of Divorce n’est pas du tout un film d’action, mais plutôt une espèce de poème sociologique, à la fois très perspicace et déchirant, montrant les conséquences du divorce de leurs parents sur des enfants laissés peu à peu, et non sans une certaine hypocrisie, dans un abandon affectif quasi-total. Child of Divorce anticipe sur les films ultérieurs de Fleischer en révélant en clair leurs intentions cachées, à savoir que pour lui l’utilisation, la mise en valeur des caractéristiques du film d’action (tempo vif et prenant, acuité et richesse narratives, cruauté insidieuse, violence) ne sont qu’un moyen efficace pour pénétrer en profondeur dans une réalité sociale et morale qui l’intéresse par-dessus tout. Et tout progrès technique qui peut servir cette ambition, comme le Cinémascope, sera pour lui le bienvenu. Comme Preminger, Fleischer voit immédiatement comment le nouveau format peut être utilisé pour enrichir son propos personnel. Il aidera, par exemple dans Violent Saturday, à extérioriser les différents aspects d’un tissu social particulier en reliant plus étroitement et avec plus de naturel les évolutions des personnages les uns par rapport aux autres à l’intérieur du plan et en permettant que nombre de plans, apparemment simples à visualiser, aient en fait la même densité, la même complexité que certains plans séquences ultra sophistiqués réalisés dans l’ancien format (1’66). Dans les meilleurs films de Fleischer en effet, la description du tissu social où évoluent les personnages (c’est-à-dire la mise au jour d’un ensemble de secrets, de hiérarchies, de luttes de pouvoir plus au moins dissimulés, la révélation des rapports que chacun, d’un bout à l’autre de l’échelle sociale, entretient avec le thème omniprésent de la violence) n’est pas seulement un cadre, un arrière-plan, un décor mais le sujet même de l’œuvre.

Dans cette optique, Fleischer s’intéresse autant au devenir des individus qu’à celui des sociétés. Poétiquement, son imagination dramatique se plie parfois à un schéma, à la fois descriptif et explicatif, qui a fasciné des générations d’historiens et d’artistes : le schéma ou le cycle qui enchaîne et unit irrémédiablement grandeur et décadence. Dans Les Vikings, ce schéma aboutit à un surcroît de faste et de beauté car ici la décadence (et la mort) du Viking apportent au sujet comme une seconde beauté, une seconde grandeur qui vient s’ajouter à la première. Au contraire, dans The New Centurions, le regard documentaire de l’auteur se porte sur une décadence de la notion de civilisation débouchant sur le gâchis tragique d’une société urbaine qui prétend vivre sans interdiction et sans règle. Et le film apparaît comme le terme de cette « sociologie déchirante » de Fleischer, inspiration à laquelle on doit une partie de ses chefs-d’œuvre.

Pendant quatre décennies, s’appuyant sur la diversité de genres, de tons, de budgets qui était de mise dans la Cité du cinéma et qui faisait sa force, l’œuvre de Fleischer a fourni l’un des exemples les plus brillants et les plus créatifs du miracle hollywoodien. Le moins étonnant dans cette affaire n’est pas que Fleischer ait pu participer à ce miracle jusqu’au milieu des années soixante-dix, c’est-à-dire jusqu’à l’époque où celui-ci allait s’achever définitivement, obéissant lui aussi au schéma « grandeur et décadence » que Fleischer avait plusieurs fois utilisé dans ses films.

Jacques Lourcelles