Paul Verhoeven

Du 14 juillet au 1 août 2021

The Filming Dutchman

Paul Verhoeven, cinéaste profane, iconoclaste visionnaire ou vulgaire provocateur ? Cette étiquette d'agitateur, le réalisateur néerlandais l'a toujours revendiquée : « C'est un réel plaisir que de dévier de la norme, de la dépasser. Faire ce genre de films, c'est aussi une sorte de challenge. Lorsqu'on éprouve de la satisfaction à révéler ce qui est enfoui, cela s'appelle de la provocation. »1

Il y a une scène dans Turkish Delight (1973), récipiendaire de l'Oscar du meilleur film étranger, qui résume admirablement le projet esthétique de Paul Verhoeven. Eric (interprété par Rutger Hauer, comédien qu'il avait rencontré à la télévision et qui sera l'un des collaborateurs principaux) a été engagé pour participer à la création d'une fresque représentant la résurrection de Lazare de Béthanie. Face à la sculpture, le commissaire est dubitatif : il y a des imperfections ici et là. Eric répond qu'il s'agit de vers puisqu'à sa sortie du tombeau Lazare pourrissait déjà depuis quatre jours. Le commissaire est outré. Il s'agit d'un manque flagrant de respect envers les Saintes Écritures. Eric s'entête et refuse de modifier son œuvre.

Ce court échange permet de présenter le protagoniste comme un anticonformiste, un libre penseur dont la démarche consiste à représenter le réel tel qu'il est au risque d'offusquer les bien-pensants et de faire scandale. C'est aussi le cas de Verhoeven qui, dès sa première période, de Business is Business à The Fourth Man (1983), provoque le malaise par son humour cynique ainsi que sa mise en scène crue du sexe et de la violence.

Précis d'anatomie

En désacralisant le corps humain et ses personnages, au risque d'être accusé par certains d'uniquement s'amuser à les avilir, Verhoeven essaie plutôt de nous rappeler à quel point la chair est faible, au propre comme au figuré. Il s'amuse à réduire l'enveloppe charnelle à ses fonctions primaires : consommation, déjection, reproduction. Le monde est matière, le monde est pourriture. Dans Flesh and Blood (1985), la rencontre amoureuse entre Agnes (Jennifer Jason Leigh) et Steven (Tom Burlinson) se déroule sous un arbre dont les racines sont fertilisées par les fluides s'écoulant des corps des pendus qui se décomposent au bout de ses branches. Le reste du film est marqué par les trahisons, les manipulations et l'excès ; des banquets orgiaques de mercenaires en passant par l'ambiguïté des sentiments d'Agnes envers son ravisseur. Face à l'insoutenable légèreté de notre finalité, les personnages de Verhoeven se perdent dans la satisfaction immédiate de leurs sens.

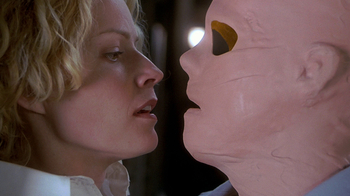

Ce parti pris narratif et esthétique atteint son apogée pendant la période hollywoodienne du cinéaste (1987-2000). Des jeunes soldats fascistes déchiquetés par les insectes dans Starship Troopers (1997) aux transformations graphiques du scientifique psychopathe de Hollow Man (2000), les moyens mis à la disposition de Verhoeven lui permettent littéralement de réduire ses protagonistes à de vulgaires amas de chairs et de sang. Pensons au classique de la science-fiction dystopique Robocop (1987). Celui-ci est un cyborg qui, par la chair, conserve un souvenir de son existence humaine, le rendant ainsi dysfonctionnel aux yeux de ses supérieurs.

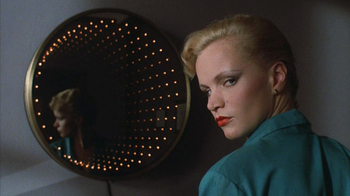

Cette volonté de montrer les choses sans détour, ce souci de réalisme dans la monstration de la violence faite au corps, se retrouve également dans la façon qu'a Verhoeven de représenter le sexe. L'acte sexuel est souvent montré comme un combat, un champ de bataille où l'un des personnages doit vaincre et prendre le pouvoir. Le sexe devient un miroir du monde : cruel, dur, égoïste. D'une part, il y les nombreuses séquences de viols – un acte extrême de domination – filmés crûment, comme dans Flesh and Blood, Katie Tippel (1975), Spetters (1980) et Elle (2016). D'autre part, on ne compte plus chez Verhoeven le nombre de scènes où un protagoniste utilise son corps pour arriver à ses fins (Showgirls, 1995) ou encore établir sa supériorité (Basic Instinct, 1992).

Le corps est un humanisme

Malgré tout, même si Verhoeven affirme cyniquement que la destruction est le propre de l'univers dans lequel nous vivons, ses films sont empreints d'un certain humanisme. Si le bien et le mal ne sont jamais clairement définis chez lui, c'est parce qu'en bout de ligne tous ses personnages sont humains et que leurs choix sont indissociables du contexte dans lequel ils évoluent. Ils sont simplement motivés par cet instinct animal de survie qui habite tous les êtres vivants sur terre. Ce faisant, ils peuvent être cruels, lâches, égoïstes. Face à ce triste constat, Verhoeven déstabilise le spectateur en lui tendant un miroir qui reflète avec ironie le monde qui l'entoure. Le rire côtoie le tragique, les vertus et les vices sont tributaires des circonstances, la barbarie et la beauté s'affrontent constamment. En opposant le sacré au profane, le spirituel au matériel, l'humour au drame, il va au-delà de l'apparent plaisir de choquer et exprime un profond désir de réfléchir à la condition humaine. Cela explique sûrement pourquoi son cinéma avait, au fil des années, été mal reçu ou insuffisamment pris au sérieux.

En attendant, Verhoeven persiste et signe : « C'est seulement en mettant à mal la vision faussement idéaliste que nous avons de nous-mêmes que nous pourrons comprendre qui nous sommes vraiment et à quel point nous pouvons être meilleurs. »2

Éric Falardeau

1. Nathan Réra, Au jardin des délices : Entretiens avec Paul Verhoeven (Rouge Profond, 2010)

2. Douglas Keesey, Paul Duncan (ed.), Paul Verhoeven (Taschen, 2005)