L'histoire du cinéma vue par André Bazin

Du 28 novembre au 15 décembre 2018

André Bazin, notre contemporain

Avec la publication intégrale de tous ses textes (Écrits complets, 2 volumes, éditions Macula, Paris, 2018), André Bazin devient, le temps de la lecture, comme tout écrivain que nous sommes en train de lire, notre contemporain. Mais cette contemporanéité essentielle dépasse celle des romanciers car nous en avons déjà fait l'expérience personnelle dans la salle de cinéma, expérience spéciale dont parle Bazin. Cette nouvelle contemporanéité, née à la charnière de deux siècles, est la vie paradoxale offerte au spectateur par le temps des films. Dans le monde du film, qu'il s'accorde ou non à nos désirs, nous y sommes et nous n'y sommes pas. C'est pourquoi le cinéma est une machine à produire du contemporain, et ceux, comme Bazin, qui ont su écrire depuis l'intérieur de la machine, des écrivains. Voire des poètes.

Ossip Mandelstam est le poète ancien qui saute aux yeux du présent ; Giorgio Agamben le philosophe vivant qui fouille pour nous pas à pas le passé. Agamben cite Mandelstam pour imager le contemporain : « Qui pourra de son sang souder les vertèbres de deux siècles ? » Le « vek », en russe, c'est le « siècle », mais aussi « l'époque », notre temps. L'époque a l'échine brisée quand le temps est sorti de ses gonds, il faut « le son de la flûte », le travail de l'écrivain, pour suturer les jours, recoller les vertèbres avec le sang de la tragédie du siècle. « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps », conclut Agamben dans Qu'est-ce que le contemporain ?, une courte mais lumineuse glose de la théorie de Walter Benjamin sur la « lisibilité » a posteriori, sur le « maintenant » décalé des textes et des images du passé.

Le Michel Strogoff de Bazin est un souvenir d'enfance, le seul avoué en quatre mille pages sur le cinéma. C'est la meilleure des adaptations historiques du récit de Jules Verne, évidemment. Une sublime restauration (de la Cinémathèque française) nous rend neufs, colorés, pathétiques le sang et le feu, la perte et les larmes salvatrices invisibles des yeux d'Ivan Mosjoukine, « courrier du tsar » à qui le siècle a greffé à jamais les yeux de « l'effet Koulechov » ! Le Roar de Noel Marshall, dernière résurrection en date de la mode des seventies, est un film fou, d'un comique involontaire, qui électrise la relation de son spectateur à l'humain et au vivant. Bazin n'a évidemment pas pu le voir puisqu'il date de 1981, mais la scène du petit homme partageant la cage du lion est vieille comme le cinématographe, elle commence littérairement avec Pirandello (On tourne : Carnets d'un opérateur, 1915), et passionne à plusieurs reprises Bazin, aussi fou d'animaux que le réalisateur de Roar.

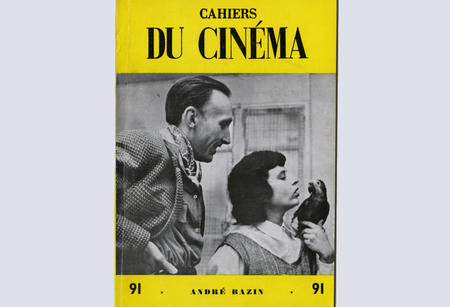

Les treize autres films sont bien vus par Bazin, et des œuvres sur lesquelles il a écrit de grandes pages. C'est un choix (parmi bien d'autres possibles) de classiques du cinéma : de l'Italie néoréaliste à la France des poètes-cinéastes, du Hollywood moderne à Dreyer, d'Othello aux Feux de la rampe. Par définition, aucun de ces films n'était un classique quand le critique du Parisien-Nouvel Obs-Télérama-Cahiers du cinéma-Esprit (car il était tout cela à la fois) les défendit, seulement le film qui sortait cette semaine-là. Ils reviennent aujourd'hui vers nos yeux dans leur « faisceau de ténèbres » et, à travers Bazin, un peu plus contemporains qu'à leur sortie.

Hervé Joubert-Laurencin