Jean-Pierre Mocky

Du 25 juin au 3 août 2014

Jean-Pierre Mocky

Jean-Pierre Mocky est un paradoxe. Il aura eu la particularité d’occuper une place impossible dans le cinéma français. Celle d’en être à la fois la marge et le centre, d’en être la nature même et sa critique radicale en même temps. Il aura en effet, après des débuts où il accompagne le renouvellement générationnel et formel de celui-ci, réalisé une œuvre qui semblait s’inscrire au cœur de ce qui faisait alors la cinématographie populaire nationale, soit un cinéma privilégiant la comédie loufoque avec ses vedettes immarcescibles, soit le récit policier romantique. En fait, il s’agit peut-être du seul cinéaste français qui soit tout à la fois totalement un cinéaste de genre, tout autant que l’auteur d’une œuvre unique, échappant à toute catégorie existante. Un film de Mocky ne ressemble finalement à rien sinon à un film de Mocky.

Du jeune premier au petit cousin de la Nouvelle Vague

Jean-Pierre Mocky était pourtant parti pour être premier rôle masculin séduisant. Il naît en 1933 à Nice, fait de la figuration, très jeune, notamment dans Les Visiteurs du soir puis, encouragé par Pierre Fresnay, suit les cours de Louis Jouvet au Conservatoire d’art dramatique. Les rôles s’enchaînent : Le Paradis des pilotes perdus, Dieu a besoin des hommes, Orphée. En 1953, il part en Italie et incarne le rôle central d’un récit des Vaincus de Michelangelo Antonioni. On le voit aussi dans Graziella de Giorgio Bianchi en 1955, et dans Gli Sbandati de Francesco Maselli la même année. Il apparaît aussi dans Le Rouge est mis de Gilles Grangier (1957) et dans Le Gorille vous salue bien de Bernard Borderie (1958). La voie semble pourtant bien bouchée, dans le cinéma français des années cinquante, pour un jeune premier ayant une belle gueule, condamné à vivre dans l’ombre des vedettes de l’époque, comme les mûrissants Jean Gabin ou Pierre Fresnay.

Mocky écrit le scénario de La Tête contre les murs, qu’il entend bien réaliser, avant que le producteur ne confie cette tâche à Georges Franju. Et c’est en 1959, après ce « faux départ », qu’il réalise son premier film, Les Dragueurs. En racontant la virée nocturne de deux jeunes Parisiens en quête de femmes à séduire, Mocky semble s’inscrire dans la mouvance d’un nouveau cinéma français : tournage en extérieurs, « petit » sujet subtilement autobiographique, liberté et audace de ton. Il apparaît ainsi comme un petit cousin de la Nouvelle Vague, hypothèse confirmée par des titres comme Un couple (1961) ou Les Vierges (1962). Entre ces deux films pourtant, Mocky réalisera un objet curieux et insolite, tout autant qu’annonciateur de son parcours. Snobs ! est une comédie au ton inhabituel dans le cinéma français. Satire sociale, bouffonnerie parfois absurde, le film se distingue radicalement des pochades industriellement tournées alors. S’y accumulent des silhouettes humaines saugrenues, festival de tics et de manies verbales. Mocky commence à s’entourer de quelques acteurs de second plan qui vont lui rester fidèles. Devenu un réalisateur de comédies populaires après le succès d’Un drôle de paroissien, il invente un cinéma qui va s’opposer effrontément à ce naturalisme, ou ce faux naturel, qui contraint tant de pochades hexagonales à ne pas sortir de leurs limites. Point d’intérêt pour la recréation de situations ou de personnages qui renverraient à une nature et à une crédibilité quelconque, à une manière de ramener de la normalité dans l’anormalité. Il invente une comédie humaine dont la bizarrerie repose sur une manière unique d’accoler vedettes du cinéma populaire français (Bourvil, Fernandel, Francis Blanche, Darry Cowl, Michel Serrault) et inconnus dont il apparaît qu’il leur demande moins de jouer un rôle quelconque que d’être ce qu’ils sont (Jean Abeillé, le génial Jean-Claude Remoleux). L’irréel est dans la réalité humaine elle-même.

Comédie scabreuse et romantisme anarchiste

Tout fait ventre pour Mocky et ses scénaristes, qui s’emparent d’histoires extravagantes au centre desquelles s’enclenche irrésistiblement une transgression sociale : le pillage des troncs d’église (Un drôle de paroissien, 1963), la falsification des documents d’état-civil (Les Compagnons de la marguerite, 1967), le sabotage de la télévision (La Grande lessive (!), 1968), le soulagement sexuel des épouses délaissées par leur mari (L’Étalon, 1970). Sur ce substrat anarchiste et antinaturaliste, le comique « mockyen » prend forme dans une succession de poursuites endiablées renvoyant à un burlesque cinématographique primitif tout autant que dans une énergie salace et libidinale joyeusement débridée. On est loin, en effet, de toute idée de « divertissement familial ».

À la fin des années 1960, Mocky devient la principale vedette d’une série de films qu’il réalise, thrillers politiques dans lesquels il incarne systématiquement un héros solitaire poursuivi (la fuite et la traque sont les formes dominantes du cinéma de l’auteur d’À mort l’arbitre) et broyé par une société répressive : Solo, L’Albatros, Le Piège à cons, trilogie des années 1970 qui se distingue radicalement des traditionnelles « fictions de gauche » par son refus, encore une fois, de toute dramatisation faussement transparente et de toute volonté d’être efficient. Son cinéma gagne en dimension critique et comique ce qu’il perd, délibérément, en efficacité dramatique. Le grotesque hante fréquemment sa dénonciation d’un monde bourgeois décrit comme un théâtre de marionnettes hideuses et ordurières. Son refus du naturalisme explique sans doute aussi son goût pour un certain insolite, déployé notamment dans son adaptation de La Cité de l’indicible peur de Jean Ray avec Bourvil en 1965, et dans Litan (1982), objets non identifiés dans le cinéma français. Irrésistiblement, le sérieux et le burlesque vont cesser d’être perçus contradictoirement dans des œuvres qui réussissent le prodige de renvoyer à l’idée de genre tout en échappant à tout étiquetage. Mocky invente à lui seul une sorte de série B à la française : tournages rapides, à l’économie, utilisation systématique des mêmes comparses, mélange inimitable de suspense et de rire, parfois traversé d’éclats tragiques, romantisme et caricature, trivialité assumée et affichée. Mais, justement, « le trivial, écrivait Serge Daney à propos du cinéaste, c’est beaucoup mieux que la vulgarité. » Son énergie va produire, surtout à partir des années 80, des objets de plus en plus extrêmes, emportés (toujours la forme de la fuite en avant) par une frénésie sans entraves, libidinale et dévastatrice : Le Miraculé (1987), Les Saisons du plaisir (1988) et surtout La Machine à découdre (1986).

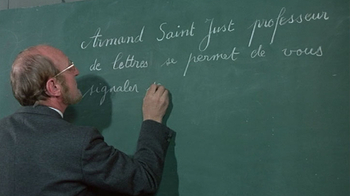

Invention perpétuelle de l’acteur

Le cinéma de l’auteur de Snobs ! dévore gloutonnement ce que les industries culturelles françaises produisent comme acteurs, voire autres silhouettes médiatiques. Les vedettes (et Dieu sait si elles ont été nombreuses à faire un tour dans les films de Mocky) y sont soumises à un traitement de choc particulier, moins le contre-emploi systématique que la volonté de les traiter librement comme une page blanche, une terre systématiquement vierge qu’il serait loisible de travailler à son humeur, comme si le reste du cinéma n’existait pas. Souvenons-nous des prestations à la fois inattendues et intenses de Jacques Dutronc en photographe sans scrupule dans Y a-t-il un Français dans la salle ?, de Catherine Deneuve en conservatrice de musée à lunettes et cheveux bouclés, vieille fille vaguement frustrée dans Agent trouble. On peut se souvenir aussi de cette manière impromptue ou incongrue de transformer en personnages « mockyens » des figures improbables comme l’animateur de télévision Patrick Sébastien (Le Pactole, 1985) ou le rocker Dick Rivers (La Candide madame Duff, 2000, Le Furet, 2003). Alors que son cheptel tératologique s’agrandit continument de « tronches » incroyables. Aujourd’hui, le contexte cinématographique qui a rendu possible et populaire son art a changé, et tout se passe comme si l’industrie, et peut-être le public contemporain, ne savaient que faire du cinéma de Jean-Pierre Mocky. Qu’à cela ne tienne, l’homme achète une, puis deux, salles de cinéma à Paris, pour montrer des films qu’il continue inlassablement de tourner, des films de moins en moins chers, de plus en plus libres, nourris de tout ce qui peut encore faire une histoire, des films qu’il enchaîne à un rythme dément, en totale contradiction avec un système qui impose une cadence de plus en plus laborieuse aux cinéastes d’aujourd’hui. Souveraineté absolue.

Jean-François Rauger