Clint Eastwood

Du 9 décembre 2011 au 12 janvier 2012

Le rêveur solitaire

Acteur, il accède au vedettariat avec les westerns de Sergio Leone et les thrillers de Don Siegel. Mais il est aujourd’hui perçu comme un des plus grands cinéastes américains contemporains. Son oeuvre, d’une ampleur sans égale, est à la fois un hommage au cinéma classique et une vision mélancolique du monde. Passant du western au mélodrame, de la chronique intimiste et nostalgique au film de guerre, voire à des catégories plus inclassables, Clint Eastwood interroge les rapports entre l’individu et la communauté, l’Homme et l’Histoire, la fiction et la démocratie.

En quarante ans et trente-cinq titres, Clint Eastwood a construit une oeuvre qui s’inscrira comme une des plus importantes de l’histoire du cinéma contemporain. Une oeuvre personnelle, paradoxalement singulière car à la fois immédiate et sophistiquée, directe et réflexive, naïve et distanciée, nostalgique et consciente du temps et de l’espace qui l’a rendue possible et, sans doute, de sa place dans l’histoire du cinéma américain. Savoir conjuguer ces qualités contradictoires n’aura pas été la moindre des caractéristiques de ce bloc irréfragable que constitue désormais la filmographie de Clint Eastwood réalisateur. Ce sentiment fort de se trouver face à un ensemble de films d’une rare unité, n’est pas seulement le résultat d’une fidélité du cinéaste-producteur à des collaborateurs artistiques, une authentique troupe qui a contribué à donner à son cinéma un aspect inimitable et immédiatement reconnaissable : Bruce Surtees ou Jack N. Green à la photographie, Joel Cox ou Ferris Webster au montage, Lennie Niehaus à la musique, etc. C’est aussi la certitude d’être confronté à un regard (et à une incarnation parfois, lorsque Eastwood est aussi acteur de ses films) intime, personnel, sans équivalent véritable dans le flux de ce torrent que sont les récits, toujours inachevés, du cinéma hollywoodien.

Classique ou moderne ?

Les débuts d’Eastwood réalisateur correspondent à l’éclosion de ce que l’on a appelé le Nouvel Hollywood. Après tout, Play Misty for Me/Un frisson dans la nuit, son premier film, est tourné en 1971, deux ans après Easy Rider. Il sera pourtant difficile d’associer Eastwood au mouvement, même si certains de ses thèmes en effleurent les préoccupations (Breezy en 1974). Leur traitement diffère profondément des innovations formelles introduites par la nouvelle génération, marquée par un désir de modernité que ne montre définitivement pas Eastwood. Son cinéma fait-il alors partie de ce rejet de la contre-culture, rejet qui usait paradoxalement de quelques-uns des apports de celle-ci et représenté par des oeuvres qui semblaient former l’envers idéologique du Nouvel Hollywood ? Hypothèse d’autant plus crédible qu’après tout, à ses débuts, le cinéaste Eastwood était pris pour un homme d’extrême droite.

Il est en fait difficile de faire entrer le cinéma d’Eastwood dans une catégorie idéologique figée. Son art est insaisissable, en tout cas ne se laisse pas réduire par une grille de lecture trop rustique. Certes, l’individu est au centre de son oeuvre, l’homme solitaire, brisé puis revenant sous la forme d’une icône messianique ou fantomatique, déjà mort : (High Plains Drifters/L’Homme des hautes plaines, Pale Rider, Sudden Impact), mais le spectre de la communauté disparue ou introuvable hante aussi ses films. L’art d’Eastwood se déploie à un moment où le sentiment de la perte est fort. Tout a non seulement déjà eu lieu, mais tout est peut-être irrémédiablement perdu. Face à cette perte, un seul choix : la solitude ou la quête d’une unité perdue. Le néo-classicisme eastwoodien se caractérise donc, de façon biaisée, soit par un devenir-spectre de l’homme solitaire, un effacement du visage humain amplifié par les choix de ses directeurs de la photographie, soit par un rafistolage de ce qui peut encore tenir debout. C’est ainsi que la communauté peut éventuellement se reformer malgré tout (la troupe de Bronco Billy, l’équipe de vétérans astronautes de Space Cowboys), voire subsister en résistant au temps (les familles sudistes de Midnight in the Garden of Good and Evil/Minuit dans le jardin du bien et du mal). Elle peut aussi s’agréger malgré soi, malgré le personnage principal de The Outlaw Josey Wales/Josey Wales, hors-la-loi que la haine et la vengeance auraient dû, en toute logique, condamner à la solitude et qui se retrouve flanqué d’un groupe de déclassés (Indien décati, squaw, vieille femme et sa nièce simple d’esprit, etc.). Comme si ce qui fondait les récits primitifs de l’Ouest et de l’Amérique (l’irrémédiable d’un contrat social engendré par le recul de la Frontière) resurgissait inévitablement, passée une décennie de doute et de scepticisme contre-culturel.

Une lecture politique

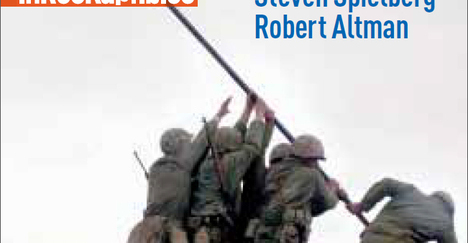

À travers la façon dont Eastwood semble s’interroger sur la manière adéquate de raconter des histoires (et Bird est évidemment la métaphore de cette recherche de l’artiste qui tente de maintenir une tradition tout en la bouleversant, révolutionner le jazz mais éviter le rock), c’est à une lecture politique qu’il s’attache. La violence, élément crucial du cinéma américain, est interrogée dans ses rapports avec l’Histoire même des États-Unis, dans des oeuvres comme A Perfect World/Un monde parfait ou Midnight in the Garden of Good and Evil. Ce dernier titre évoque à la fois la violence comme habitus (les rudes mœurs d’un Sud où les rombières transportent des armes à feu dans leur sac à main) et le meurtre politique. Dans Unforgiven/Impitoyable, la violence ne s’oppose pas à la civilisation mais en constitue, au contraire, un élément déterminant. C’est le lien qui unit l’Histoire aux histoires, le temps politique au temps humain qui forme la matière même du cinéma hollywoodien, matière sur laquelle s’est consciemment construite la dernière partie de l’oeuvre du cinéaste. Comment devenir un héros de guerre donc, de cinéma, tout en étant (ou plutôt parce qu’on l’est) un homme ordinaire (Flags of Our Fathers/Mémoire de nos pères) ? Comment avoir droit à sa propre histoire, s’ajoutant à tous les récits existants, (la standardiste de L’Echange/Changeling, dont l’action est située à Los Angeles, i.e. à Hollywood, le berceau de toutes les histoires du cinéma) ? À quoi sert ce désir de fiction qui a rendu, peut-être, le cinéma possible ? N’est-ce pas la question illustrée par Hereafter/Au-delà qui s’interroge sur l’archéologie littéraire de son art ? Un art qui se choisit ici un adversaire de taille. La mort.

Jean-François Rauger