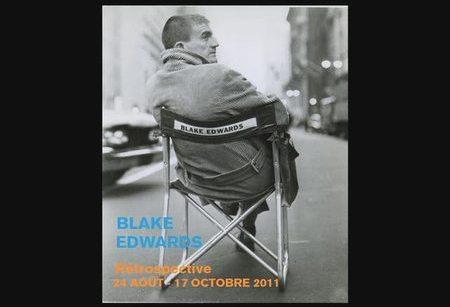

Blake Edwards

Du 24 août au 17 octobre 2011

Trop jeune dans un monde trop vieux

Blake Edwards n’est pas seulement le plus grand réalisateur de comédies qui ait prolongé l’âge classique hollywoodien. Il restera celui qui, durant les arides années soixante, aura maintenu à une hauteur inespérée les grands et petits récits du cinéma américain en raison, certes, de son sens de la comédie et du burlesque débridé, mais aussi de l’action, du drame ou des histoires d’amour teintées de mélancolie.

Blake Edwards, au-delà des qualités propres de son art et de la singularité de son œuvre, a tout d’abord exemplairement incarné un moment particulier du cinéma hollywoodien, celui durant lequel les studios furent contraints de s’adapter à une nouvelle situation dans la seule perspective de survivre. Lorsqu’Edwards dirige en effet son premier film, en 1955, la crise qui commence est à la fois économique, esthétique et morale. Les règles de l’entertainment doivent désormais s’adapter à de nouvelles demandes d’un public qui a, paradoxalement, à la fois rajeuni et mûri, à une concurrence sévère de la télévision, à l’absorption des anciennes structures par un nouveau modèle économique. Il est sans doute impossible de comprendre le style et le ton des grands films de Blake Edwards, cet alliage unique de cynisme et de primitivisme, si on ne les associe pas à ce contexte mouvant et instable.

Blake Edwards est né le 26 juillet 1922 à Tulsa, dans l’Oklahoma. Sa famille déménage à Los Angeles en 1925. Son grand-père, J. Gordon Edwards, est réalisateur de films. Après ses années d’études, Blake Edwards devient, au début des années quarante, acteur de second plan. Il se met à écrire. En 1955, il participe, avec Richard Quine, à la création de la série Mickey Rooney Show pour la télévision et débute dans la réalisation en tournant des épisodes pour la série Four Star Playhouse. Edwards continuera régulièrement de collaborer à la télévision, tout en travaillant à partir de 1955 pour le cinéma. On lui doit ainsi les séries Mr Lucky et Peter Gunn détective à partir de 1958. Ses deux premiers films, Bring Your Smile Along (1955) et He Laughed Last/Rira bien (1956) sont des bluettes destinées à mettre en valeur le chanteur Frankie Laine, tout comme High Time, en 1961, sera un écrin pour le vieillissant Bing Crosby.

Sujets scabreux

Entre-temps, Blake Edwards aura rencontré le succès avec les comédies troupières, The Perfect Furlough/Vacances à Paris avec Tony Curtis et Janet Leigh en 1957, et surtout Operation Petticoat/Opération Jupons en 1958 avec Cary Grant et Tony Curtis. Ce dernier titre fera partie des plus grands succès commerciaux du studio Universal. La dimension comique de The Perfect Furlough et de Operation Petticoat repose sur un ressort pour le moins scabreux. Dans le premier, il s’agit de calmer la libido de soldats coincés pendant un an dans une station radar du Pôle Nord, en envoyant l’un d’entre eux, irrépressible Don Juan dont il faudra surveiller les pulsions, passer la « permission idéale » à Paris avec une vedette de cinéma. Le second imagine les effets causés par l’intrusion d’un groupe d’auxiliaires féminines de l’armée sur l’équipage d’un sous-marin, quelques jours après Pearl Harbor.

On commence à prononcer le mot « sexe » dans les dialogues des films hollywoodiens et ce qui, auparavant, fonctionnait de façon cryptée peut désormais faire l’objet d’une énonciation de plus en plus directe. C’est encore à un sujet scabreux que s’attache ce qui restera un des titres les plus connus de Blake Edwards, l’un de ses grands succès et son premier chef-d’œuvre. Breakfast at Tiffany’s/Diamants sur canapé est, en 1961, l’adaptation d’un roman de Truman Capote, qui aborde le sujet de la prostitution. La beauté du film réside dans un mélange subtil de mélancolie et de désenchantement, de romantisme et de cynisme. Si la recherche de l’amour et de l’autonomie personnelle (« personne n’appartient à personne », y entend-on) s’y avère si difficile, c’est que les relations entre les individus y sont avant tout régies par une logique de l’échange et du compromis. La prostitution, loin de n’être pour Blake Edwards qu’un « grand sujet », est ce qui définit les rapports entre les personnages. Ce sera un des angles les plus constants de l’œuvre. Jusqu’à quel point faut-il se compromettre et se vendre pour survivre dans cette jungle qu’est le monde et cet enfer qu’est Hollywood ? En écrivant la plupart de ses scénarios, en devenant producteur, le cinéaste Edwards tentera, professionnellement et artistiquement, de résoudre, lorsqu’il le pourra, cette question. On se souvient, en tout cas, que le héros de Days of Wine and Roses/Le Jour du vin et des roses incarné par Jack Lemmon est un chargé de relations publiques dont le travail consiste à égayer les soirées de ses clients en leur fournissant de belles jeunes femmes, et qui n’arrive guère à voir celles-ci autrement que pour leur « valeur d’échange ». On se souvient aussi de la peinture de La Mecque du cinéma dans des films comme The Party (1969), Ten/Elle (1980), SOB (1981) ou Sunset/Meurtres à Hollywood (1988), justement. Hollywood y est un cloaque ensoleillé où l’apparente jovialité et liberté des mœurs dissimule un univers implacable, où les âmes s’achètent et se vendent.

Monde en déséquilibre

The Pink Panther/La Panthère rose inaugure en 1963 une manière de réinventer le vaudeville, une sorte de vaudeville pop et trivial voire joyeusement vulgaire, réduit, durant de longues séquences, à son essence (amants dans les placards ou cachés sous les lits), petit à petit contaminé par le burlesque. Celui qui n’était qu’un personnage secondaire du film, la seule figure totalement et uniquement bouffonne, l’inspecteur Clouseau incarné par Peter Sellers, deviendra le héros d’une série de titres dont les succès récurrents remettront ponctuellement en selle la carrière d’Edwards. Ce à quoi semble correspondre le burlesque dans le cinéma de Blake Edwards c’est d’abord, sans doute, le rappel d’une enfance du cinéma désormais lointaine, la persistance d’un monde des origines au cœur d’un temps où l’innocence s’est perdue, comme si les spectres de Laurel et Hardy hantaient une Californie désormais dépravée. The Big Race/La Grande Course autour du monde en 1965, ou bien A Fine Mess/Un Sacré Bordel en 1986, sont d’ailleurs des hommages avoués au slapstick muet. Le comique visuel surgit chez Blake Edwards du déséquilibre et de la manière dont les corps tentent de tenir debout au cœur d’un univers instable, mouvant, tanguant. Il survient parfois au cœur même d’un film qui ne se veut pas entièrement burlesque (la séquence de la réception dans Breakfeast at Tiffany’s, Ten/Elle, Skin Deep/L’Amour est une grande aventure). Blake Edwards est bien l’inventeur d’un genre hybride adapté à son temps. Le rire est perpétuellement déclenché par la volonté des protagonistes de garder leur équilibre et l’impossibilité, parfois, d’y arriver (Ellen Barkin et ses talons aiguilles dans Switch/Dans la peau d’une blonde). L’équilibre est à prendre ici au sens propre comme au sens figuré. L’excès de courtoisie et d’humilité dont fait preuve Hrundi V. Bakshi, l’Indien maladroit de The Party, est déterminé par son souci de conserver sa dignité dans un monde qui, justement, a perdu toute dignité. Echapper au réel, ou du moins le rendre acceptable, est la fonction dévolue à l’alcool. L’ivresse, état fréquemment éprouvé par les personnages, est certes un moteur comique puissant, source d’un dérèglement réjouissant (Blind Date/Boire et déboires). Elle est surtout, dans le cinéma de Blake Edwards, une manière toute particulière d’« être-au-monde », une forme de philosophie dont la pratique peut être dangereuse (D*ays of Wine and Roses*), source d’une lucidité désespérée (SOB) ou d’une sagesse joyeusement inconsciente (le prince Hapnick, perpétuellement saoul, dans The Great Race), voire d’une inconscience peu sage (les projets de hold-up des deux cow-boys de Wild Rovers/Deux hommes dans l’Ouest, véritable tragédie vériste westernienne tournée en 1971 et dans laquelle le temps confère au spectateur une conscience aigüe de l’espace américain).

Vertige de l’indéfini sexuel

Par ailleurs, l’instabilité est aussi celle de l’identité sexuelle. Transformisme, vertige d’un indéfini sexuel caractérisent une œuvre au-delà de la classification (si l’on ose dire !) en genres. Le psychopathe d’Experiment in Terror/Allô Brigade Spéciale grimé en vieille femme, le tueur de Peter Gunn/Peter Gunn, détective spécial rejoignent les nombreux travestis du cinéma de Blake Edwards, dont le plus célèbre (travesti à deux niveaux puisqu’il s’agit d’une femme déguisée en homme déguisé en femme…) est incarné par Julie Andrews dans Victor Victoria (1982). Le principal déséquilibre ne réside-t-il pas dans l’incertitude de son propre sexe ou plutôt de sa propre inclination sexuelle ?

Blake Edwards est de ceux, rares, qui n’ont pas rendu complètement irregardable le cinéma américain des années soixante. Son œuvre ne s’est pas construite contre l’esprit de son époque. Elle en a intégré une certaine vulgarité, une insolence démystificatrice, un sens de la dérision même. Le cinéaste a lui-même sacrifié à un certain (mauvais) goût pour le monumental (The Great Race, Darling Lili), mais aura été un homme de son temps (l’après classicisme hollywoodien) et de son espace (la Californie devenue un rêve frelaté). Un temps et un espace qu’il a voulu enrichir de ce qui faisait la pureté des origines du cinéma, celle de l’enfance d’un art.

Jean-François Rauger