Akira Kurosawa

Du 23 juin au 1 août 2010

Akira Kurosawa ou le sens de l’action

Rashômon, le onzième film d’Akira Kurosawa, couronné d’un Lion d’or à Venise en 1951, puis d’un Oscar du meilleur film étranger l’année suivante, a fait connaître le cinéma japonais en Occident. On y découvre un acteur étonnant, Toshiro Mifune, deux vedettes vite familières (Machiko Kyo et Masayuki Mori), un très grand chef-opérateur Kazuo Miyagawa, au générique des Mizoguchi des années cinquante, un nom important de la musique de film, Fumio Hayasaka, fidèle collaborateur de Kurosawa et de Mizoguchi, le cinéma japonais ayant toujours été riche en compositeurs talentueux. Avec Rashômon, on prend la mesure de ce dont le cinéma japonais est capable sur le plan de la maîtrise, du savoir-faire, et de l’équation si importante entre industrie (la politique des studios), genres et auteurs. Tout ce que la cinéphilie française a cherché et trouvé dans le cinéma américain des années cinquante (les studios, les genres, les auteurs, un cinéma populaire destiné au grand public), y compris la politique des auteurs née de cette triangulation, le cinéma japonais l’offrait déjà de façon unique et exceptionnelle, et a continué de le proposer pendant plusieurs années.

Depuis Rashômon, plus de soixante ans se sont écoulés. Ces années ont permis de connaître à la fois le déroulement de la carrière et de l’œuvre de Kurosawa. En particulier, l’après Toho, suite à Barberousse en 1965 et la rupture avec Mifune, au cheminement difficile, avant la consécration internationale (Kagemusha, Ran). Ce qu’il a fait avant aussi, pendant les années de guerre et de propagande, de La Légende du grand judo (1943) à Les Hommes qui marchent sur la queue du tigre (1945). Ce qu’il a fait ensuite, après la défaite du Japon, sous le contrôle des autorités américaines, de Je ne regrette pas ma jeunesse en 1945, film méconnu sur un scénario de Eijaro Hisaita, important auteur dramatique des années trente, du théâtre de gauche (Mizoguchi l’engagera pour écrire Les Femmes de la nuit en 1948) à Scandale (1950), avec Toshiro Mifune, où tous les éléments de l’œuvre sont posés (le peintre intègre et l’avocat corrompu, la fange morale et la rédemption). De nos jours, la connaissance du cinéma japonais s’est considérablement amplifiée. Quelle place accorder aujourd’hui à l’œuvre de Kurosawa au sein du cinéma japonais et du cinéma mondial ?

Finalement, ce qu’on lui a reproché très tôt, son occidentalisation supposée (ses Films Noirs expressionnistes, comme L’Ange ivre et Chien enragé, ses adaptations de Dostoïevski, Shakespeare, Gorki), est au fond ce qui a permis à l’œuvre de s’exprimer dans sa profondeur et sa diversité. Car si elle est d’une grande cohérence interne, d’un bout à l’autre, portraits de femmes compris, elle est d’une grande disparité en apparence, selon les genres et les registres des films, de la grande fresque picturale historique (Ran) à la chronique intimiste (Madadayo, 1993). De même, les films contemporains ne se limitent pas à une obligation de circonstance (la période 1945-1950) mais à un goût personnel qu’il imposera contre la volonté du studio (Je vis dans la peur, Les Salauds dorment en paix, Entre ciel et terre, tous les trois avec Toshiro Mifune, injustement sous-estimés), créant pour cela sa société de production adossée à la Toho.

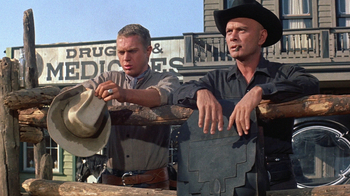

L’œuvre de Kurosawa, composée de multiples facettes, se situe à l’intersection de différents courants de goûts. Ceux qui voient en lui un humaniste (André Bazin notamment) privilégient Vivre, et se retrouveront autour de Barberousse, Dersou Ouzala, Dodes’ Kaden, tout en tenant pour divertissement mineur Yojimbo, L*a Forteresse cachée*, Sanjuro. Ceux qui aiment les films de samouraïs et de sabre pourront trouver un peu solennelles les grandes fresques historiques comme Le Château de l’araignée, Kagemusha ou Ran. Il existe plusieurs entrées, plusieurs parcours, plusieurs communautés cinéphiles disparates à se reconnaître au sein de l’œuvre de Kurosawa, dont certaines peuvent fusionner et d’autres continuer de s’ignorer.

Cette hétérogénéité fondamentale entre la part noble (le peintre et le visionnaire, l’art et le chaos, l’humaniste, les grands écrivains adaptés) et la part populaire, grand public, triviale, carnavalesque, voire grotesque (Mifune en demeure la plus belle expression), continue de rendre son œuvre vivante. Cela dit, on peut décloisonner certains parcours, rapprocher par exemple Les Salauds dorment en paix (1960) et Sanjuro (1962), critique commune de la corruption du pouvoir, traités sur deux modes et deux périodes différentes, au temps du shogunat (fin de la période féodale) et dans le monde des affaires du Japon contemporain. Il y a beaucoup d’ironie et de malice dans le regard que Kurosawa porte sur le groupe de jeunes de Sanjuro, drapés dans leurs certitudes et pressés de dénoncer les corrompus tout en se trompant sur toute la ligne, ce dont Eastwood se souviendra quand il réalisera Space Cowboys (2000). On peut voir, dans cette confrontation entre le vieux bourru solitaire (Mifune) et les hommes de cour bien nés conscients de leur supériorité, une mise en abîme entre deux générations de cinéastes, celle de la Nouvelle Vague japonaise (Nagisa Oshima et le groupe de Nuit et nrouillard au Japon, 1960) et celle de Kurosawa. Récit de vengeance, à la façon des bas-fonds new-yorkais de Samuel Fuller, Les Salauds dorment en paix dénonce la corruption du monde industriel et la façon dont les valeurs et le code d’honneur des samouraïs (le bushido), qui a irrigué la société civile, est à son tour dévoyé, puisque les fautifs, corrompus, au lieu de se laver de leur honte en se suicidant, exigent de leurs subalternes qu’ils le fassent pour continuer en toute impunité leurs crimes. Double pessimisme, par conséquent. Toute l’œuvre de Kurosawa, sa personnalité de cinéaste, l’éducation qu’il a reçue de ses parents et maîtres (il faut lire son admirable et passionnante autobiographie) dit combien il a été la parfaite expression de l’ère Meiji (1868-1912) et de l’ère Taisho (1912-1989), avant la militarisation du régime. Au-delà de la rupture officielle avec le monde féodal, scellée par l’ère Meiji (fin du shogunat, restauration du pouvoir impérial), subsiste un profond attachement au monde des samouraïs et à leurs valeurs dont le cinéma de Kurosawa se fait l’écho, sans nostalgie ni fanatisme (rien à voir avec Mishima). Jeune, Kurosawa, grâce à son frère aîné, benshi, découvre le cinéma occidental et la littérature étrangère, fréquente les cercles de gauche, proches du parti communiste, avant, une fois engagé comme assistant à la Toho, d’avoir comme maître Kajiro Yamamoto, qui s’illustrera pendant la guerre dans la plus lourde propagande et sera, après la défaite, un peu convaincant chef du syndicat de la Toho, histoire de faire amende honorable. Kurosawa, conformément à la tradition japonaise, sera toujours fidèle et reconnaissant de ce qu’il lui a appris.

On peut distinguer deux types de comportement ou d’énergie à l’œuvre chez Kurosawa : le tempérament fougueux, qui a besoin d’être canalisé ou domestiqué (le jeune héros de La Légende du grand judo, l’apprenti samouraï joué par Mifune dans Les Sept samouraïs) et le corps pétrifié, grabataire, avec le héros de Vivre, la figure de l’idiot, du fou, du sage, jusqu’au professeur de Madadayo, sur sa pente intérieure, à l’écart des soubresauts de la guerre. Parfois, Kurosawa inverse la donne, avec le maître fou et l’élève trop sage, converti à son audace (Barberousse), ou le visionnaire intempestif (Je vis dans la peur) qui veut conformer sa famille et le monde à sa seule vision, de façon tyrannique. Le cinéma de Kurosawa aime le sens de l’action et sa valeur (le monde des samouraïs en exprime la teneur) et fait de l’exercice d’un métier (médecin, avocat, professeur) le révélateur moral de la signification de l’existence et l’enjeu de sa perpétuation, la transmission étant heureuse (La Légende du grand judo, Barberousse) ou catastrophique (Ran). C’est dans le monde des arts martiaux que le critique politique se fait plus explicite car ailleurs, la figure du chaos, du cataclysme (bombe atomique comprise), reste une entité abstraite, sauf dans le cadre des guerres de clans qui ont précédé l’ère Edo (Le Château de l’araignée, Kagemusha, Ran), Kurosawa étant obsédé par l’autodestruction (les guerres civiles), la façon dont le code d’honneur guerrier peut conduire au suicide collectif d’une nation. La Légende du grand judo (1943), en pleine guerre, oppose les adeptes du jiu-jutsu, décrits comme brutaux et sauvages, aux fondateurs du judo, montrés comme sophistiqués et nobles (calligraphie, bouddhisme zen). Préconiser cette orientation, issue des premiers traités d’arts martiaux écrits au Japon début du XVIIe siècle en période de paix et influencés par la tradition chinoise, et la proposer dans une époque où les valeurs du bushido sont instrumentalisées à des fins brutales et guerrières ne manque pas de sel ni d’audace. Dans Les Sept samouraïs, outre des ronins (samouraïs errants, sans maîtres) qui mettent le talent de leur fonction au service de paysans, ouverture sociale qui ouvrira la voie au film de sabre contestataire (Les Trois samouraïs hors la loi et Goyokin d’Hideo Gosha), Kurosawa montre un combat fratricide contre des semblables, d’autres ronins, pilleurs de villages, indignes des valeurs qu’ils sont supposés transmettre. Ce combat pour des valeurs, Kurosawa l’estime nécessaire, tout en sachant qu’il peut mener au désastre et entraîner l’humanité dans la spirale de sa perte. Ce mélange de confiance et de doute, de vitalisme et de suspension pétrifiée devant le pire entrevu, colore secrètement son œuvre, lui donne son rythme, sa tonalité singulière. Pour s’être tenu des deux côtés, avoir filmé des deux bords, le cinéma de Kurosawa a regardé ce que peu de cinéastes ont vu.

Charles Tesson