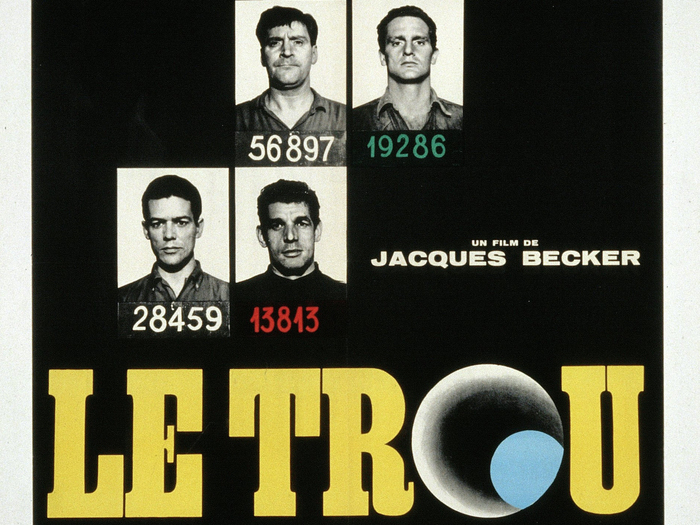

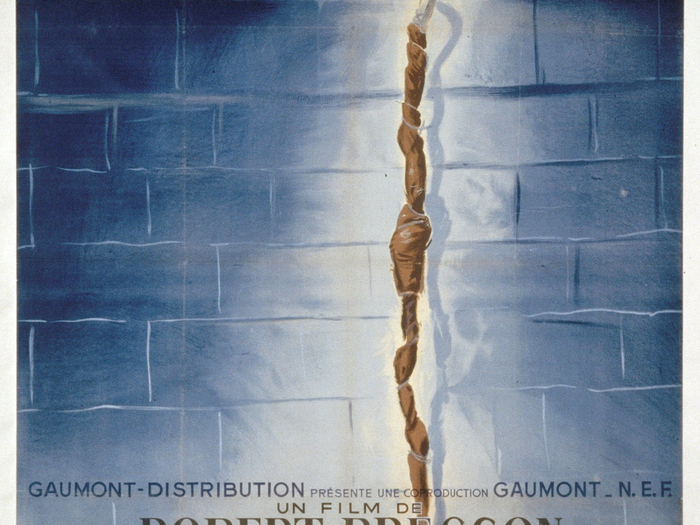

A priori donc, rien de commun entre ces deux réalisateurs jusqu’à ce que Becker réalise, en 1959, son dernier film Le Trou (sorti en mars 1960), qui rappelle inévitablement Un condamné à mort s’est échappé, de Bresson, sorti quatre ans auparavant, en 1956. Même si les deux films ont chacun leur spécificité, il n’y a évidemment ni plagiat ni remake ; on y trouve des correspondances, des figures et des thèmes similaires : même sujet (le film de prison, avec la préparation d’une évasion), le refus commun d’utiliser des comédiens professionnels, une même volonté d’échapper au scénario fondé sur l’action et le suspense, pour préférer filmer, avec une écriture volontairement dépouillée, le monde carcéral dans sa quotidienneté.

Pourtant, quelques signes auraient pu laisser augurer une certaine proximité entre ces deux cinéastes. D’abord, ils se connaissaient très bien dans la vie privée, avant même que chacun ne réalisât son premier long métrage, passant parfois ensemble des vacances en famille, à Noirmoutier, où Bresson avait une maison, ou s’invitant à la projection de leurs films respectifs. Becker écrira d’ailleurs dans les années 1940 un très beau texte défendant Les Dames du bois de Boulogne, ce qu’il ne fera que pour deux autres réalisateurs : Stroheim et Renoir. Ensuite, ils étaient de la même génération de cinéastes, nés au début du XXe siècle et réalisant leur premier film sous l’Occupation (Dernier Atout sort en 1942, et Les Anges du péché, en 1943) après avoir été tous deux prisonniers de guerre en Allemagne : une expérience commune de la captivité dont témoignent aussi, à leur manière, ces deux films de prison. Enfin, tous deux vont tenter après la guerre, avec leur style propre, de réaliser une œuvre originale qui ne s’inscrive pas exactement dans les conventions narratives du cinéma dominant de la IVe République.

Bresson, c’est évident, franchit le Rubicon dès 1951 avec Le Journal d’un curé de campagne, quittant définitivement le cinéma conventionnel, ce « théâtre photographié », pour construire une œuvre cinématographique personnelle et exigeante à laquelle il se tiendra jusqu’en 1983 (L’Argent), malgré les difficultés rencontrées pour réaliser ses projets.

Pour Becker, c’est plus ambigu, mais, dès 1947 avec Antoine et Antoinette (suivi de Rendez-vous de juillet en 1949, Edouard et Caroline en 1951 et Rue de l’Estrapade en 1953), le cinéaste délaisse les « grands sujets » habituels du cinéma de l’époque pour oser filmer des « petits sujets », plus contemporains, construits sur des principes scénaristiques moins soucieux d’efficacité dramatique, tournés en décor réel pour les deux premiers, sans « stars » et sans « mots d’auteur ». Et même lorsque Becker se risque à traiter d’un sujet plus classique, ancré dans le passé, avec des acteurs connus, comme dans Casque d’Or (1952), il le filme avec une économie de moyens et une volonté de dépouillement tels que le film déroute à la fois la critique et le public de l’époque, habitués à des films plus traditionnels.

Mais si Becker est admiratif du système Bresson, il ne peut vivre, comme ce dernier, en marge du système. Il fait partie de ces cinéastes qui ont besoin de l’appui du public pour continuer à filmer. C’est pourquoi, après les échecs relatifs de ces derniers longs métrages, Becker rentre dans le rang en 1954 et accepte de tourner des films correspondants davantage aux exigences des producteurs qui lui imposent les sujets et la présence d’acteurs à succès : Fernandel dans Ali Baba et les Quarante Voleurs (1954), Robert Lamoureux dans Les Aventures d’Arsène Lupin (1957), Gérard Philipe dans Montparnasse 19 (1958).

Puis vient l’année 1959, avec l’apparition de la Nouvelle Vague. Becker comprend très vite que, dans ce nouveau contexte, il va enfin pouvoir revenir à un cinéma plus personnel, libéré des contraintes économiques qui pesaient sur les films français des années 1950. Avec l’aide de Serge Silberman, il monte une petite société de production grâce à laquelle il peut tourner, en toute liberté, un projet qui lui tient à cœur : Le Trou. Sorti en mars 1960, un mois après le décès brutal du réalisateur, le film sera amputé très rapidement d’une vingtaine de minutes, à la demande du producteur, pour remédier à l’échec commercial. À la sortie du film (peut-être à cause de la mort du cinéaste qui transformait les articles en éloge mortuaire), peu de critiques mirent l’accent sur ce qui nous apparaît aujourd’hui si patent : l’influence consciente ou non du Condamné à mort s’est échappé de Bresson sur Le Trou de Becker, dont André Bazin, le grand critique français de l’après-guerre, avait déjà perçu l’écho dans le film précédent, Montparnasse 19 : « Le film le plus « bressonnien » de sa carrière. »

Il y a d’abord le choix de Becker de recourir à des acteurs non professionnels, qui procède directement de ce que fait Bresson depuis 1951 et qui permet aux deux cinéastes de filmer une « matière vierge » libérée des habitudes de l’interprétation cinématographique ou de l’héritage socioculturel qu’apporte tout acteur reconnu. Même si Becker n’évoque jamais les « modèles » chers à Bresson pour parler de ses acteurs, il n’en demeure pas moins que les interprètes du Trou jouent également d’une manière sobre, sans expressivité inutile, avec une voix monocorde. Cela est facilité par l’utilisation de comédiens néophytes qui ne maîtrisent pas encore les techniques habituelles de l’interprétation. On n’est pas très loin de ce qu’écrit Bresson : « L’expression du cinématographe est obtenue par des rapports d’images et de sons, et non par une mimique, des gestes et des intonations de voix. »

Mais, chez Becker, les prisonniers s’expriment entre eux, de vive voix, tandis que la solitude de Fontaine, dans Un condamné à mort s’est échappé, oblige Bresson à utiliser la voix off (procédé coutumier chez le cinéaste), cette voix intérieure qui seule permet au spectateur d’accéder aux pensées les plus secrètes du personnage, à ses désirs et à ses doutes. Dans les deux films, on retrouve également un même souci de privilégier les sons « intra-diégétiques », c’est-à-dire ayant leur origine dans le récit : les pas dans les couloirs, les bruits des clefs dans les serrures, les coups de barres de fer contre le mur de la galerie souterraine dans Le Trou résonnent dans leur matérialité brute, comme les grattements de la cuillère contre le bois de la porte dans Un condamné à mort s’est échappé. Même si l’on sait par ailleurs que la bande-son est largement retravaillée au montage, elle contribue à provoquer chez le spectateur cet « effet de réel » qui prédomine dans ces deux films. Mais, chez Becker, nulle musique ne vient perturber ces « bruits réels », tandis que le Requiem de Mozart, utilisé avec parcimonie par Bresson, apporte au film et aux personnages un caractère de transcendance qui correspond parfaitement à l’univers du cinéaste.

Il y a aussi, dans les deux films, une mise en scène très précise du geste, qui traduit cette volonté commune de filmer à la fois le travail de l’homme face à la matière et le temps qu’il faut pour la vaincre ou la dominer. Dans les deux cas, il s’agit de filmer le temps à l’œuvre, de montrer sur l’écran son écoulement nécessaire et inéluctable en y confrontant leurs personnages. Au lieu d’avoir recours à des ellipses, coutumières dans ce genre de films et qui évitent de filmer les actions dans leur durée pour amplifier l’intérêt dramatique des séquences, Becker et Bresson prennent soin, au contraire, de filmer longuement, parfois en temps réel, cette confrontation entre l’homme et la matière, afin de montrer au spectateur non seulement la difficulté de leur combat, mais aussi le courage et la détermination nécessaires pour recouvrer la liberté. D’où ces nombreux plans qui montrent le temps passé à creuser le bois de la porte de la prison (chez Bresson) ou à percer le sol et les murs des galeries souterraines (chez Becker). Ce dernier ose même filmer dans un plan stupéfiant, qui dure près de quatre minutes, le creusement du trou de la cellule en temps réel, obligeant le spectateur à ressentir quasi physiquement l’effort déployé par ces prisonniers. Il y a, chez les deux cinéastes, une volonté manifeste de filmer la beauté du geste humain dans la durée de son accomplissement, volonté qui se retrouve dans ces nombreux plans rapprochés sur ces mains qui tordent ou brisent la matière, qui élaborent avec précision les outils utiles à l’évasion. La prodigieuse dextérité de Roland dans Le Trou pour fabriquer un périscope, une clef… n’a d’égale que celle de Fontaine dans Un condamné à mort s’est échappé pour confectionner ses cordes et crochets qui lui permettront de franchir les murs.

Autre point commun, qui confère à ces deux œuvres un style quasi documentaire : une attention particulière à toutes les petites scènes de la vie quotidienne des prisonniers, qui n’apportent rien du point de vue dramatique quant à l’avancée de la préparation de l’évasion, mais permettent en revanche de souligner la monotonie et la régularité de la vie carcérale. Cette écuelle que Fontaine ramasse et repose jour après jour devant sa porte chez Bresson, la fouille des colis chez Becker, les déplacements dans les longs couloirs de la prison, la promenade rituelle, les portes qui s’ouvrent et se referment continuellement… Comme tout film de prison, l’essentiel du récit se déroule à l’intérieur de ce monde clos qui a ses lois propres et ses règles de fonctionnement. Becker et Bresson montrent très bien le mode de communication d’une cellule à l’autre, à l’insu des gardiens, cette volonté de passer outre les limites fixées par les murs ou les portes des cellules, et plus encore vers ce hors champ désirable : le monde libre. L’introduction des deux films est d’ailleurs semblable, montrant d’emblée cette longue masse oblongue et infranchissable que représentent les murs de la prison de Lyon chez le premier, de la Santé chez le second. Mais, chez Bresson, l’espace extérieur à la cellule est plus présent que chez Becker : on voit le héros aux lavabos, dans la cour, en contact avec les autres prisonniers. Le monde extérieur à la prison est également visible plusieurs fois, encore accessible : au début du film, quand Fontaine tente de s’évader une première fois de la voiture, lorsqu’il est emmené ensuite pour un interrogatoire, et à la fin, bien sûr, après que l’évasion a réussi.

Chez Becker, au contraire, le monde extérieur reste délibérément hors champ, et pour cause, puisqu’il restera inaccessible. Les prisonniers sont rarement filmés hors de leur cellule (sauf Gaspard, dont la différenciation annonce justement la trahison finale). Le plus souvent, ils restent confinés dans un espace clos, exigu, sombre (la cellule, les sous-sols où ils passent la nuit à creuser le tunnel), qui préfigure l’échec de leur évasion. Les promenades sont évoquées, mais la cour reste invisible, comme ce monde extérieur et libre qu’entrevoient une seule fois Gaspard et Manu ébahis.

Dans ces deux films, l’objectif des prisonniers reste pourtant identique : recouvrer la liberté. Ce sont deux films de résistance, dans tous les sens du terme (à la Matière, à la Fatalité, à l’Histoire…), même si, évidemment, le film de Bresson fait une allusion plus directe à l’Occupation (Fontaine a été arrêté par les Allemands), alors que celui de Becker reste plus intemporel. Le combat n’est d’ailleurs pas de même nature : il est plus physique chez Becker, plus métaphysique chez Bresson. Ce sont la dureté et la résistance du béton des galeries souterraines dans Le Trou qui déterminent le temps de préparation de l’évasion (une semaine) tandis que Fontaine, dans Un condamné à mort s’est échappé, semble hésiter plusieurs semaines avant de s’échapper, cherchant longuement un éventuel compagnon d’évasion jusqu’à ce que Jost, le jeune prisonnier, ne soit placé dans sa cellule. Car l’une des différences essentielles entre ces deux films réside justement dans la solitude de Fontaine, par rapport au groupe que forment les prisonniers du Trou.

Dans le film de Bresson, le désir d’évasion de Fontaine est avant tout un combat individuel, contre lui-même, contre sa peur, ses doutes et ses découragements, d’où la prééminence de la voix off intérieure. Agir, c’est retrouver sa dignité d’homme et le sentiment de son existence, en refusant la fatalité et le sentiment d’impuissance qui étreignent la plupart des prisonniers de cette prison allemande, comme le montrent les différents refus de ces derniers de l’accompagner dans son projet.

Chez Becker, c’est tout le contraire : la participation à la préparation de l’évasion compte plus que l’évasion elle-même. C’est d’abord un combat collectif, le signe d’appartenance au groupe que représente la cellule, même si les intérêts de chacun des prisonniers ne sont pas nécessairement en accord avec ceux du groupe. Géo creuse le trou mais ne s’évadera pas, pour protéger sa mère. Même Gaspard, qui ne risque pas une aussi longue peine d’emprisonnement que ses camarades, va travailler durement au creusement du tunnel dans les galeries souterraines et éprouver le plaisir d’« être ensemble », avant de trahir le groupe.

L’autre différence fondamentale entre les deux films se trouve évidemment dans l’épilogue, pour une raison d’ailleurs quasi semblable chez les deux cinéastes : l’intrusion d’un élément étranger et imprévu dans la cellule. Chez Bresson, cette intrusion permet la réussite de l’évasion, non seulement parce que Fontaine a besoin d’aide pour franchir les murs, mais parce que l’arrivée inopinée du jeune déserteur, Jost, l’oblige à prendre rapidement sa décision : le tuer ou l’emmener avec lui. En prenant le risque de l’associer à son projet, Fontaine permet ainsi la métamorphose de Jost, personnage apparemment faible, sans conviction morale et politique très prononcée (il fait du marché noir avec les surveillants allemands), en un compagnon fiable. Jost va accéder à la maturité et à la dignité d’homme grâce à la rencontre avec Fontaine. La réplique du jeune homme : « Si ma mère me voyait », qu’il prononce à la fin du film, lorsque les deux prisonniers se retrouvent libres, dans la rue, fait écho au passage que le pasteur a recopié pour Fontaine : « "Il faut que vous naissiez de nouveau", dit le Christ à Nicodème. » Accompagné par le Requiem de Mozart, l’épilogue de Bresson comprend une évidente connotation rédemptrice : Fontaine et Jost sortent libres et magnifiés par cette épreuve.

À l’inverse, chez Becker, l’intrusion de Gaspard dans la cellule n°6 empêchera l’évasion, puisqu’il finit par trahir ses camarades de cellule. Pourtant, le cinéaste ne fait pas de son personnage un Judas odieux ; ce sont sa faiblesse et son égoïsme devant le changement soudain de sa situation personnelle (sa femme a retiré sa plainte : il va donc sortir de prison) qui le transforment en traître. On sent bien qu’il n’aurait pas fallu grand-chose pour que Gaspard devienne Jost, et inversement.

Il reste cependant, dans cet ultime film de Becker, un constat terrible et beaucoup plus sombre sur la nature humaine que chez Bresson. La menace que fait peser l’individualisme sur toute communauté humaine est lourde de conséquences : pas de confiance possible entre les êtres, pas d’échappatoire, les quatre prisonniers vont descendre au « trou », et Gaspard recouvrera peut-être la liberté, mais accompagnée d’une solitude coupable qu’exprime magnifiquement la dernière phrase du film, énoncée par Roland : « Pauvre Gaspard », alors que celui-ci est jeté, seul, dans une cellule. Le dernier film de Becker est un chant funèbre à l’illusoire fraternité entre les hommes, alors que le film de Bresson se termine sur le triomphe de la volonté humaine.

Article écrit pour la Bibliothèque du Film en mai 2002.