Jacques Baratier a laissé le souvenir d’un cinéaste nomade, d’une curiosité insatiable, toujours attiré par l’ailleurs. « L’Afrique est certainement à l’origine de ma vie, confiait-il en 1999. Dès mon enfance, j’ai été baigné par ce rêve africain qui a dû être celui de mon oncle, le capitaine Albert Baratier. Parti en expédition en 1897 avec le commandant Jean-Baptiste Marchand, il a traversé l’Afrique d’est en ouest jusqu’au fort de Fachoda ». C’est au Maroc, en 1940, que Jacques a son premier rendez-vous avec l’Afrique. Il y revient huit ans plus tard avec l’intention, un brin romantique, de gagner sa vie comme « peintre de cour », dans les palais des rois noirs. Sa rencontre avec le réalisateur Roger Chanas sur le tournage de L’Escadron blanc décide de son avenir : il deviendra à son tour cinéaste. Mais c’est davantage « par accident, pour contrarier deux désirs : celui de la peinture et celui de la poésie », confie-t-il dans un entretien accordé en 1987, lors des Rencontres du cinéma méditerranéen de Montpellier.

Au début des années 50, Jacques Baratier brûle de faire de l’Afrique le décor de son premier long métrage, de « pénétrer l’âme arabe ». Son ami le poète Gabriel Pomerand, rencontré dans le Saint-Germain de l’Occupation, lui conseille la lecture du Livre de Goha le simple d’Albert Adès et Albert Josipovici (1919). L’ouvrage offre des variations autour d’un personnage célèbre dans tout le monde arabe, sorte d’idiot génial sur lequel courent une multitude de légendes et d’anecdotes satiriques. Un cousin oriental de notre Jean de la Lune et de l’Innocent de Daudet. Dès la première lecture, le personnage séduit Baratier : « J’ai toujours été fasciné par les êtres naturels. Les êtres non cultivés, et même les malades mentaux, dans la mesure où ils expriment une vérité de l’inconscient que généralement nous gardons secrète ou inconnue de nous-mêmes ». Le cinéaste commence à rechercher, en Afrique du Nord, un auteur susceptible d’adapter l’ouvrage pour le cinéma. En vain. À la même époque, il découvre, au théâtre de la Huchette, le travail de Georges Schéhadé (1905-1989), poète et dramaturge francophone d’origine libanaise. Sa pièce Monsieur Bob’le (1951) le charme par « ce ton à la fois oriental et français, cette poésie pure ».

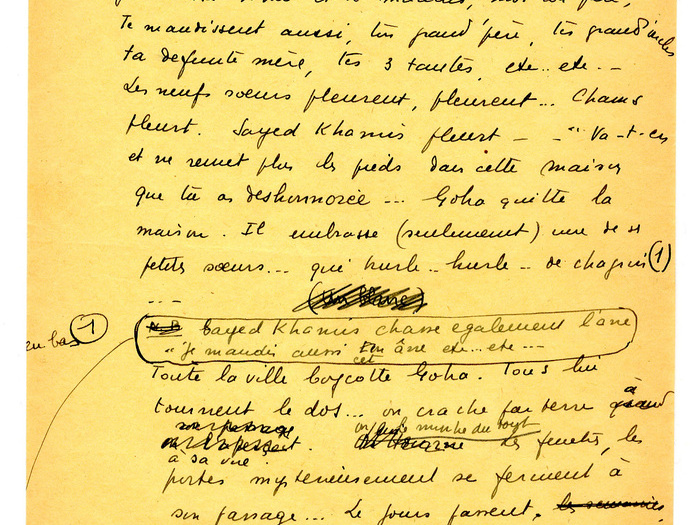

Baratier met alors le cap sur Beyrouth et propose à Schéhadé de se lancer dans l’aventure ; ce dernier commence par décliner l’offre avant de se raviser. Des déplacements à Paris lui permettent de peaufiner une adaptation qui va plutôt prendre la forme d’une re-création. « Schéhadé a lu le livre d’Adès et Josipovici, il l’a refermé et n’en a pas beaucoup tenu compte, commente Baratier. Dans le livre, Goha était devenu tragique car les auteurs avaient mis leur mysticisme juif. Schéhadé, qui était libanais, l’a re-arabisé, dirigé vers un Orient plus arabe. De sorte que le film a trois sources : une source musulmane, une source juive et enfin une source chrétienne orientale, celle de Schéhadé qui est issu d’une famille arabe depuis plusieurs siècles ». À partir de la trame et du personnage, Schéhadé écrit en quelques semaines une série de saynètes juxtaposées – les enseignements contradictoires, le bal des ombres, la leçon de chant – traitées sur le ton de la fable.

Une coproduction franco-tunisienne

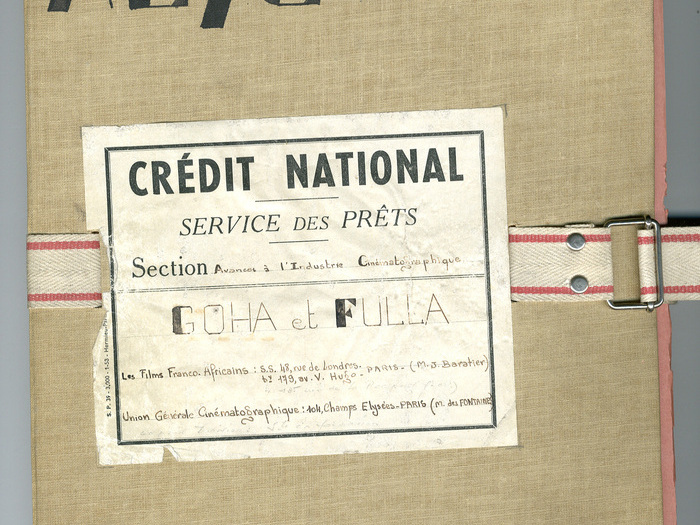

Séduisant sur le papier, le projet de Goha va se révéler très difficile à enfanter, handicapé par un montage financier complexe, par son pays de réalisation et par l’inexpérience du cinéaste dans le domaine de la production. Déposées à la Cinémathèque, les archives du Crédit National permettent d’éclairer ce long cheminement vers les écrans.

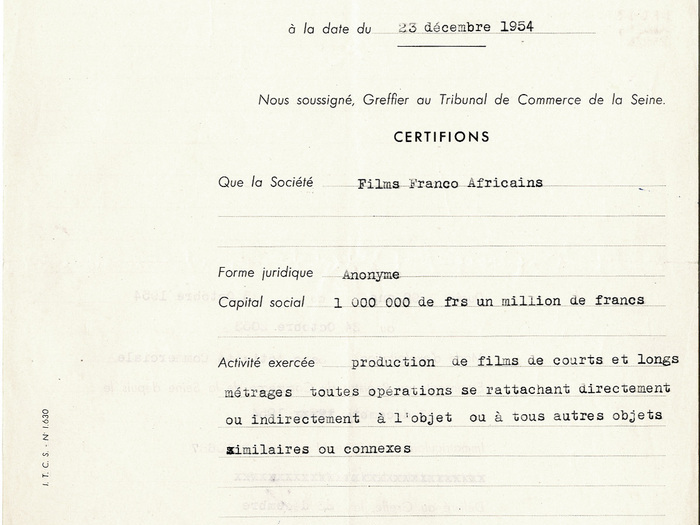

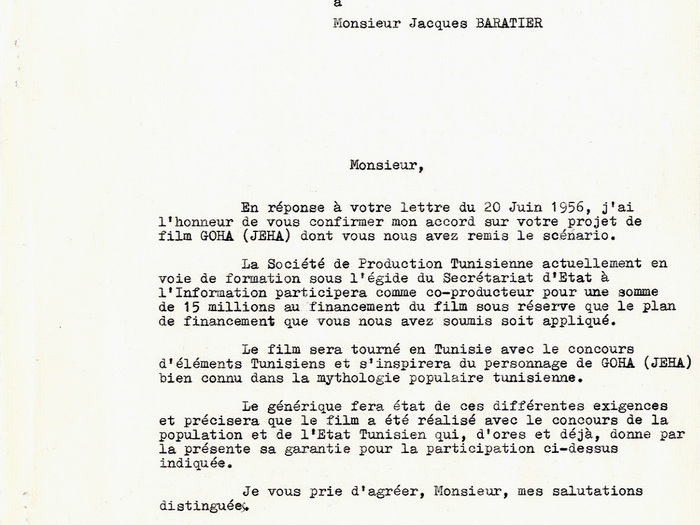

Lorsqu’il se lance dans le projet, Jacques Baratier a près de 40 ans et n’a à son actif qu’une demi-douzaine de courts métrages, dont trois produits par la société Filmsonor de Georges Lourau. C’est donc tout naturellement à ce dernier que Baratier soumet d’abord son scénario. Mais Henri Jeanson, conseiller du producteur, le dissuade de soutenir un tel projet. Après ce refus, Baratier décide de créer sa propre structure de production et de se mettre lui-même en quête des capitaux nécessaires. Le 23 décembre 1954, il inscrit, au Tribunal de commerce de la Seine, les Films Franco-Africains, société anonyme au capital d’un million de francs, ayant pour objet « la production de films de courts et longs métrages » la société sera vendue aux enchères publiques en 1978. Quant au financement, c’est d’abord en Afrique du Nord que Baratier part le chercher. Après avoir sollicité le Maroc et l’Algérie sans y trouver l’aide espérée, il arrive en Tunisie en 1956, alors que le pays vient tout juste d’accéder à l’indépendance et commence à se doter d’outils modernes de communication. Un décret, daté du 31 mai 1956, vient d’instituer un secrétariat d’État à l’Information en charge de toutes les questions de presse, radiodiffusion, télévision et cinéma. Ce secrétariat a été confié à un certain Béchir Ben Yahmed, que Baratier convainc de participer à l’aventure. Dans une lettre datée du 24 août 1956, son interlocuteur lui affirme que « la société de production tunisienne actuellement en voie de formation sous l’égide du secrétariat à l’Information participera comme producteur pour une somme de 15 millions au financement du film ». Soit 1/6e du budget total, auquel il faut ajouter une aide logistique. L’industrie cinématographique tunisienne en est alors à ses premiers balbutiements ; elle ne possède que des embryons de studios et pas le moindre laboratoire cinématographique. Seuls une vingtaine de courts métrages ont déjà été produits par la société d’État. Officiellement créée en 1957 sous le nom de « Société anonyme tunisienne de production et d’expansion cinématographique » (SATPEC), cette société d’économie mixte commence laborieusement à se mettre en place fin 1958, avec pour mission d’implanter une industrie cinématographique en Tunisie. Goha sera le premier long métrage « tunisien » de l’histoire du cinéma.

L’entrée en jeu de ce partenaire change la donne. De l’avis même de Baratier, les premières versions de son scénario sont peu adaptées à la culture tunisienne. Le secrétaire d’État s’en émeut et réclame « certaines adaptations du scénario, afin que le film puisse porter une marque authentiquement tunisienne ». Une version tapuscrite et non datée du scénario, encore intitulé Goha et Fulla, comporte plusieurs annotations manuscrites anonymes suggérant une série d’« aménagements », derrière lesquels on peut lire des tentatives de censure. Les dialogues d’origine seront néanmoins maintenus dans la version définitive du film. Avec un budget total de 97 millions d’anciens francs, Goha sera finalement une production tripartite Union générale cinématographique, Films Franco-Africains et Gouvernement tunisien, avec une avance de 20 millions du Crédit national.

Les interprètes

Pour incarner Goha, Baratier songe d’abord à Olivier Larronde : « C’est un poète que j’ai toujours beaucoup aimé et qui était vraiment très proche du personnage. J’ai finalement renoncé à faire le film avec lui pour deux raisons. La première parce que c’était un gros risque de prendre un non professionnel, qui plus est non Tunisien. La seconde parce qu’Olivier prenait alors beaucoup d’opium. Il y avait donc un risque, une fois là-bas, de ne pas pouvoir continuer. » Cette idée abandonnée, Baratier découvre, dans un magazine, la photographie d’un jeune comédien de 22 ans, héros du Ciel d’enfer de Youssef Chahine (1954), qui vient d’être présenté au festival de Cannes. Son nom ? Omar Chérif (ou Shériff), bientôt occidentalisé en Omar Sharif. L’acteur n’a pas encore été sollicité par les grandes productions américaines (Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago) et sa célébrité ne dépasse pas les frontières du Moyen-Orient. C’est au Liban, où il tourne La Châtelaine du Liban de Richard Pottier (1956), que Baratier le rencontre. Le Goha de la tradition est aussi chétif et maladroit que Charif est séduisant et plein d’assurance. Goha est arabe et musulman alors que le comédien est un Chrétien libanais fraîchement converti à l’Islam pour pouvoir épouser la star égyptienne Faten Hamama. Baratier le convainc néanmoins d’endosser ce rôle, pourtant si éloigné de sa personnalité. Les archives du Crédit national conservent son contrat de comédien. Daté du 4 août 1956, ce dernier précise que l’acteur est engagé pour « treize semaines, avec prolongation éventuelle », pour une rémunération totale de 1 million de francs, échelonnée en cinq versements.

Pour incarner Fulla, la fiancée de Goha, les premiers documents datés de 1956 mentionnent le nom de la comédienne française Jacqueline Sassard, qui débutait alors une belle carrière en Italie (Guendalina, Été violent). Dans ses entretiens, Baratier évoque plus volontiers une lycéenne de 18 ans nommée Claude Cardin, sur laquelle il avait jeté son dévolu. Mais les autorités tunisiennes rechignant à voir une Italienne incarner le principal rôle féminin, il lui confiera le rôle d’Amina, l’amie et la confidente de Fulla. La comédienne deviendra célèbre l’année suivante sous le nom de Claudia Cardinale dans Le Pigeon de Mario Monicelli (1958). Pour Fulla, le cinéaste engagera finalement une inconnue, d’origine très modeste, Zina Bouzaiane, découverte sur l’une des places de village où elle avait coutume de danser pendant le ramadan.

Sur les routes tunisiennes

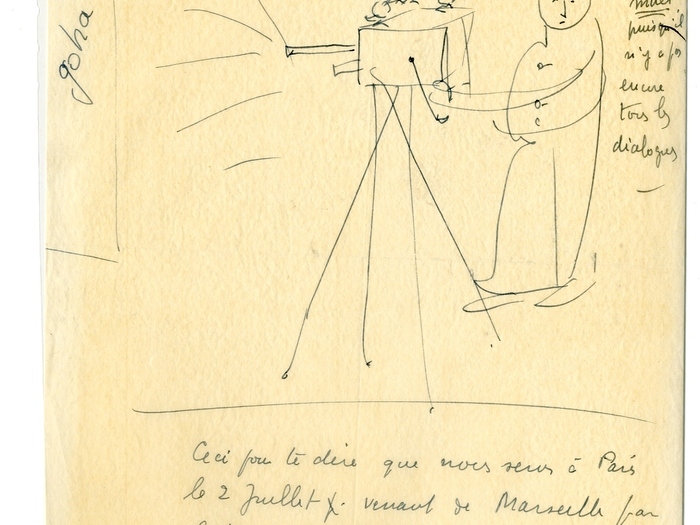

En 1956, Jacques Baratier va effectuer de patients repérages avec le peintre français Georges Koskas, qui fait ses débuts comme décorateur : « J’ai passé plusieurs mois à chercher à l’intérieur de la Tunisie les paysages, les maisons ou les décors, les détails architecturaux, les costumes qui puissent être à la fois d’aujourd’hui et de toujours. Il fallait trouver le dénominateur commun, essayer de trouver les survivances qu’il y avait encore en Tunisie, éviter les fils électriques et les voitures ». L’autorisation de tournage provisoire ayant été délivrée en août 1956, les prises de vues doivent débuter en octobre. Mais à la demande du CNC et « en raison des récents événements », sans doute la guerre d’Algérie, le début du tournage est reporté au 4 février 1957, date qui coïncide avec le début des beaux jours dans le Sud tunisien. Le temps de préparation supplémentaire sera mis à profit pour regrouper certaines scènes dans un même décor et en supprimer d’autres, de moindre importance.

C’est finalement le 14 mars 1957 que débute le tournage de Goha. Le devis définitif fourni au Crédit national prévoit une durée de « 10 semaines et trois jours », avec des extérieurs et décors naturels à Hammamet, Tunis, Ras El Djebel et Djerba. Mais Baratier a décidé de prendre son temps. Si l’on en croit l’hebdomadaire Le Film français, le tournage durera en fait 15 semaines, jusqu’à fin juin, avec les conséquences économiques que l’on devine.

Pour corser la difficulté, Baratier a fait le choix de tourner en deux versions : « Comme je voulais faire un film arabe mais que je ne pouvais financer qu’un film français, j’ai donc fait deux négatifs. Chaque scène était tournée en arabe et en français ». La plupart des comédiens du film ne connaissant qu’un des deux idiomes, l’unification des langues se fera lors de la postsynchronisation.

En toute logique, l’équipe technique mélange Français et Maghrébins. Les premiers conservent les postes clefs (images, décors, directeur de production, montage). Après avoir envisagé Henri Alekan, Baratier confie l’image de Goha à Jean Bourgoin, doté d’un beau parcours (Cayatte, Yves Allégret, Tati). Faute de moyens, Baratier ne peut s’offrir la pellicule Kodakrome, d’abord envisagée. Ce sera sa chance : la pellicule Agfa lui permettra d’échapper aux bleus et rouges très violents, de bénéficier d’une émulsion plus douce, où les blancs des maisons et des vêtements restent blancs. Hormis les postes d’ingénieur du son (Ahmed Redjeb) et de musicien (Maurice Ohana), les Tunisiens doivent se contenter de rôles subalternes, assistant réalisateur ou régisseur.

Une sortie mal orchestrée

En avril 1958, la Tunisie décide d’inscrire le film sous pavillon tunisien au festival de Cannes. Le film y récolte une moisson de critiques dithyrambiques (Godard, Sadoul, Claude Mauriac) ainsi que le prix Premier regard dans la sélection Un certain regard « pour son originalité poétique et la qualité exceptionnelle des dialogues de Schéhadé ». Au lieu de profiter de cet élan cannois, le distributeur français attend un an avant de sortir Goha en salles. En mai 1959, en plein déferlement de la Nouvelle Vague, le film a beaucoup de mal à se frayer un chemin vers les écrans et à trouver son public.

En Tunisie, la version française (la première achevée) est présentée au cinéma Le Paris de Tunis le 15 avril 1958, avant que les deux versions, arabe et française, ne soient distribuées en parallèle. Plusieurs critiques et historiens rapportent que, lors de sa sortie, Goha fut mal reçu par les Tunisiens. Les raisons le plus souvent invoquées sont un doublage de mauvaise qualité et le fait que le personnage principal ne correspondait pas à l’image du J’ha tunisien, séduisant, plein d’esprit et de malice.

En dépit de cet échec, Goha aura joué un rôle important, en prouvant que l’on pouvait représenter l’Afrique du Nord autrement qu’avec des clichés, en jetant les bases d’une industrie cinématographique locale et en ouvrant la voie à de futures coproductions franco-tunisiennes.