Jacques Tati et autour de Jacques Tati

Un univers visuel singulier, un sens de la durée, une nouvelle manière d’envisager les rapports de l’image et du son, un rythme et une musicalité précise des gags caractérisent son œuvre. Tati est en effet un des rares burlesques de l’ère du parlant à fonctionner sur un registre essentiellement visuel et sonore quoique non verbal, encore que le langage, réduit souvent à la forme confuse du bredouillement ou de chuintement, constitue lui-même une partie d’un véritable englobant sonore. Rattacher les films de Tati à une tradition, ou bien leur trouver un héritage dans la longue histoire de l’art cinématographique burlesque, relèverait presque du paradoxe.

Faire rimer les films de Tati et les classiques du burlesque

Et c’est pourtant un défi que doit affronter une programmation de films qui essaierait de faire rimer le cinéma de l’auteur de Mon oncle avec quelques jalons d’une chronologie du cinéma burlesque. Les courses poursuites du muet, celles des films de Mack Sennett, celles qui ont fait la marque de fabrique d’un Larry Semon sont à la fois continuées par lui et en même temps totalement réinventées, ralenties, décomposées. Jour de fête comme Trafic pourraient être des variantes inattendues, « contemporaines », des cavalcades pédestres, cyclistes ou automobiles du comique primitif. Et n’est-ce pas une forme de rire que l’on retrouve aussi dans le Week-end de Godard (1967) ? La Party de Blake Edwards, hommage explicite et littéral, fonctionne quant à lui sur une jouissance du dérèglement qui avait trouvé son accomplissement dans Playtime. Une nuit à l’opéra (1935) ou la dernière partie des Marx au grand magasin (1941) pourrait d’ailleurs faire partie d’une généalogie possible. Et aujourd’hui, c’est peut-être dans l’humour de Rowan Atkinson (Les Vacances de Mr Bean) que continuent de s’expérimenter, en 2007, des gags visuels et des constructions de récits qui limiteraient la parole à sa portion congrue. Bien sûr, la précision mécanique chez Tati est aisément à rapprocher de l’art d’un Buster Keaton, dont on verra notamment La Croisière du Navigator (1924) et Cadet d’eau douce (1928). Mais il y a, chez lui, au-delà du burlesque, la quête d’une autonomie du geste, quasi transcendantale, dont on trouverait peut-être un équivalent dans le Pickpocket de Robert Bresson (1959) autant que dans la comédie musicale (Un jour à New York de Gene Kelly et Stanley Donen en 1949).

La modernité de Tati

Pourtant, la grande originalité du cinéma de Tati c’est que, avec lui, le burlesque, que l’on rattacherait plus facilement à l’idée de genre, donc à un certain classicisme cinématographique, n’a jamais été aussi immédiatement assimilable à ce que l’on appelle le cinéma moderne. Car Jacques Tati est un moderne ou, plus exactement, son cinéma a été indiscutablement à l’heure de son temps « c’est-à-dire toujours un peu en avance » comme l’écrivait Serge Daney. Son œuvre porte la trace d’une transformation historique profonde dont le cinéma a, dans son expression la plus intense, toujours témoigné à partir de la fin des années 1950. La modernité « tatiesque » n’est évidemment pas celle qui serait surgie d’une forme de révélation, venue du néo-réalisme italien et pensée notamment par André Bazin, c’est-à-dire la conscience cinématographique d’une insignifiance du réel, d’une ambiguïté du visible. C’est plutôt à une modernité abstraite, géométrique, musicale, faite d’une reconstruction artificielle de la nature au service d’une synthèse de la vérité, que renverrait le cinéma de Tati. Aussi, à la perception d’une transformation radicale, sinon catastrophique, du monde à laquelle il invite son spectateur, il est à la fois représentation et réflexion sur la représentation. La satire de la vie moderne, du développement technique, de l’ordre techniciste s’y accompagne d’une vision réflexive, même si informulée.

La destruction d’un ordre ancien

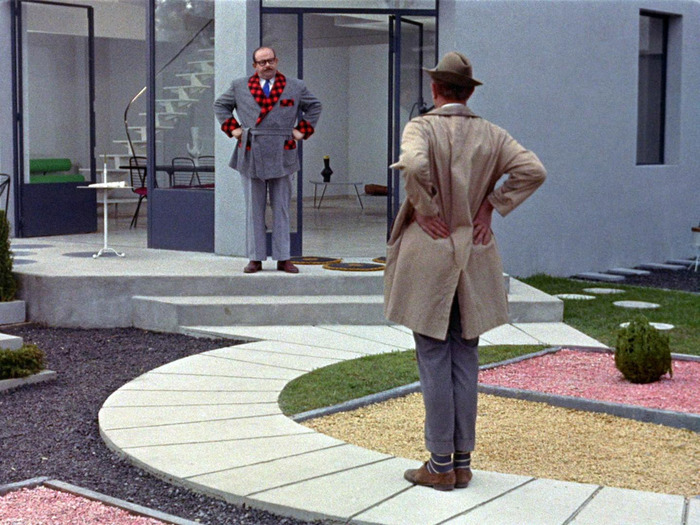

Bien sûr, un film comme À nous la liberté (1931) de René Clair et sa désignation du taylorisme constitue déjà une origine probable de la satire joyeuse d’une réalité qui ne l’est guère. Mais la destruction accomplie d’un ordre ancien a, depuis, changé pour toujours la vie des hommes et le regard que ceux-ci portent sur la réalité, et c’est de cela dont parle Tati. Comment son œuvre ne pourrait-elle pas entrer ainsi en résonance avec la détresse que pointe Jean-Luc Godard dans son apologue antistructuraliste, Alphaville (1965), qui voit dans la science appliquée, principe structurant de cette deuxième partie du XXe siècle, la perte irrémédiable d’une sensibilité précieuse ? Le monde entre dans l’âge d’une visibilité illimitée et d’une circulation annoncée comme totale. Il n’y a plus d’horizon possible sinon celui (qui n’en est justement plus un) où « tout fonctionne » sans l’intervention d’un sujet. C’est celui du héros, incarné par James Stewart, de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (1954), monade clouée en face du spectacle cruel de l’univers. Mais c’est aussi un moment où « tout communique » comme l’annonce joyeusement madame Arpel dans Mon oncle. C’est donc aussi celui de l’audibilité sans bornes de Conversation secrète réalisé par Francis Ford Coppola en 1974 et de son piteux détective incarné par Gene Hackman, frêle silhouette écrasée par une architecture inhumaine, inventeur et victime d’un « panoptisme sonore » à la fois total et trompeur qui finira par le perdre.

La modernité de Tati est celle qui constate la disparition d’un vieux monde et le désenchantement de l’Histoire, un sentiment un peu funèbre, également présent dans les derniers films d’un autre grand génie comique, Jerry Lewis (Au boulot, Jerry ! en 1980 et T’es fou, Jerry ! en 1982). D’autres cinéastes, qu’il est stimulant de confronter à Tati, voient dans le monde moderne une forme de chaos vulgaire (Fellini-Roma en 1971) peut-être (ou non) aux antipodes du regard de l’auteur de Jour de fête.

Où retrouver ce goût du désordre, de la suspension, du vacillement, de l’arrêt de la marche de ce que l’on appelle le progrès sinon chez Otar Iosseliani, autre grand admirateur du réalisateur (La Chasse aux papillons en 1992 ou Adieu, plancher des vaches ! en 1999), ou peut-être chez Aki Kaurismäki (Leningrad Cowboys Go America, réalisé en 1989) ? Cinéaste sans descendance véritable, Jacques Tati apparaît non seulement comme l’un des plus grands artistes mais aussi comme un des plus grands observateurs et un des plus grands inventeurs de son temps. À cette programmation de plus de trente longs métrages et d’autant de courts de le confirmer, si besoin était.

Jean-François Rauger