« Une image stable et achevée coupe les ailes à l'imagination. » (Gaston Bachelard, 1963)

L'esprit humain cherche sans cesse à endiguer le flou, par son besoin fondamental de clarté. Le flou ressort pourtant de la matière même de notre expérience, une matière encore indistincte, qui s'étale dans la durée, dans l'épaisseur du monde. Il faut pour lui faire place contrer notre propension première à distinguer et à discerner, en donnant toute sa place au regardeur. Cette position, contre-intuitive si l'on peut dire, n'est pas sans inconfort dans la mesure où elle nous oblige, finalement, à désapprendre la routine d'une lecture univoque de l'œuvre.

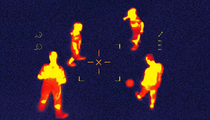

C'est ce que nous invitent à faire les artistes : qu'ils proposent une esthétique du transitoire, de la précarité du visible qui s'accorde naturellement avec des sujets eux-mêmes mouvants, ou qu'ils prônent une véritable esthétique de l'instable, qui porterait témoignage des inquiétudes du monde. Le flou agirait ainsi comme le moyen privilégié d'expression d'un monde où l'instabilité prime et où la visibilité s'est brouillée. La photographie et le film expérimentent en première ligne ses qualités expressives, dans l'esthétique moderniste du premier XXe siècle, à une époque où règne l'image en mouvement et où les mécanismes inconscients de la pensée sont un nouveau champ d'exploration pour les artistes.

C'est toutefois sur les ruines de l'après-Seconde Guerre mondiale qu'une esthétique du flou s'enracine véritablement dans les arts plastiques et visuels et déploie sa dimension proprement politique. Devant l'érosion des certitudes, les créateurs, prenant acte d'un bouleversement profond de l'ordre du monde, s'emparent du flou comme d'une stratégie nécessaire. Après la découverte des camps de concentration, face à l'impossibilité de représenter l'irreprésentable, le flou vient voiler une réalité que le regard ne peut soutenir. Dans le même temps, il vient aussi paradoxalement nous forcer à faire la mise au point, nous obligeant de ce fait à nous attarder sur l'image, à regarder cette réalité en face.

L'exposition « Dans le flou, une autre vision de l'art de 1945 à nos jours » explore cette question en contexte muséal, en présentant une sélection d'œuvres, de la peinture à la sculpture en passant par la vidéo ou la photographie. L'usage du flou au cinéma, vaste champ incontournable pour explorer le flou dans toutes ses dimensions, trouve son expression à travers une programmation associée conviant quelques œuvres majeures particulièrement significatives qui permettent une approche plus large et complémentaire du sujet.

En regard du parcours proposé au musée de l'Orangerie, les projections de ce cycle éclairent, différemment, le double mouvement de dissimulation/révélation qui constitue l'un des ressorts principaux de l'usage du flou par les artistes. Sur la toile du peintre comme sur l'écran de cinéma, le flou s'y révèle comme une manière de prendre acte de notre impossibilité de témoigner du monde, d'en « rendre compte dans sa fluidité, son éphémérité, son inexactitude » (Jean Baudrillard) et place le regardeur/spectateur exactement dans cet espace où il peut interroger le monde tel qu'il est : celui de l'interstice, de l'entre-deux.

Claire Bernardi et Émilia Philippot