Jusqu'où faut-il traquer la logique dans l'œuvre de John Frankenheimer, artisan, auteur, expérimentateur et soutier d'Hollywood dont la trajectoire s'éparpille des fifties à l'orée du XXIe siècle, entre prestigieux thrillers paranoïdes et séries B truffées de monstres ? Faut-il voir, dès ses débuts avec Mon père, cet étranger, une mise en abîme du choc si particulier que provoqueront ses plus grands films ? On y voit James MacArthur délogé de la salle où se joue un western à cause de sa nonchalance adolescente. Rudoyé par un ouvreur, il riposte d'un coup de poing cher payé : le voilà un paria aux yeux de la société, arraché à sa condition de spectateur insouciant, groggy face aux pièges que le conformisme tend aux électrons libres. Ainsi agit le cinéma de Frankenheimer, fait de dérapages et de rixes sans vainqueur dont on se relève ahuri, hirsute, mais plus lucide.

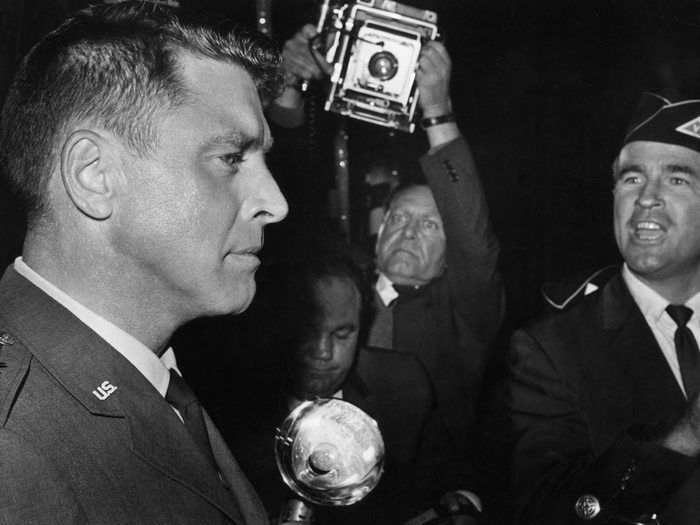

S'il est vu comme un chaînon manquant entre l'âge d'or finissant et le Nouvel Hollywood, c'est peut-être dû à ce pessimisme diffus, cette fascination pour le broyage mental des dissidents : ses films racontent comment la simple idée d'anticonformisme est tuée à l'intérieur même de leurs esprits. L'empathie de Frankenheimer pour les insubordonnés lui serait-elle venue dans les rues new-yorkaises où il grandit en pleine Grande Dépression ? Aurait-il lui-même frondé à l'académie militaire, qu'il intègre avant de se diplômer en lettres au Williams College ? Il est en tout cas une recrue à part lors de son service dans un escadron de l'Air Force chargé de filmer les opérations tactiques : on lui confie des caméras, mais aucune mission. Il défie donc sa hiérarchie, et tue le temps en tournant de petits documentaires à l'ombre des aéronefs.

La mort en direct

Réacteurs grondants, puissance armée, désir de filmer : toute la suite est là ou presque. Ses plus belles visions impliqueront de rutilants engins – locomotive détournée pour sauver des œuvres d'art des griffes nazies (Le Train), bolides de F1 s'affrontant à Monte-Carlo (Grand Prix), avions épatant une ville-dortoir du Kansas (Les parachutistes arrivent). Mais avant d'acquérir la maturité qui lui fera scruter ces machines comme de beaux jouets pour suicidaires, le jeune homme doit aiguiser son regard. Opérateur sur CBS dès 1953, il est nommé assistant de Sidney Lumet sur des dramatiques télévisées puis réalisateur sur l'anthologie Playhouse 90. Aux commandes de 152 épisodes tournés et montés live – signés entre autres Rod Serling, père de La Quatrième Dimension –, Frankenheimer se forge un savoir-faire en rupture avec ses aînés formés sur les backlots de Los Angeles.

Tourner en direct, c'est anticiper son découpage tout en inscrivant son regard au présent ; improviser sur-le-champ mais rester hyperconscient des lois de l'image. L'ubiquité est tangible dès ses premiers travaux hollywoodiens : les (mauvais ?) garçons du Temps du châtiment (1961, avec Burt Lancaster en procureur des bas-fonds) paraissent saisis sur le vif, mais en cherchant l'angle parfait. Frankenheimer décadre – littéralement – les tableaux sociologiques pour renverser le point de vue sur ces « sauvages » ni diabolisés, ni glamourisés façon James Dean. Conquis par sa maîtrise, Lancaster l'impose dans la foulée sur Le Prisonnier d'Alcatraz (il fera de même pour Le Train, dont Arthur Penn refuse de faire une épopée ferroviaire). Deuxième de leur cinq collaborations, ce portrait d'un meurtrier devenu ornithologue en prison éprouve l'art subtil du cinéaste : sonder un esprit opaque comme s'il en comprenait intimement le repli autistique ; permettre l'identification à un sociopathe en rébellion psychique, terré entre quatre murs et parlant aux canaris.

Aventures intérieures

Cet art-là joue à plein tout au long des sixties : Frankenheimer cumule les aventures conceptuelles qu'on dirait issues des têtes malades de ses antihéros, imbibées de leur angoisse – La Quatrième Dimension n'est pas loin (Serling lui écrit Sept jours en mai). Ex-soldat brainwashé par les Soviétiques, Frank Sinatra est le jouet d'un projet d'assassinat politique dans Un crime dans la tête en 1962. Frankenheimer semble anticiper le meurtre de JFK et l'étau du complexe militaro-industriel se resserrant sur le peuple, dont surtout les figures de désaxés qu'il affectionne depuis toujours. Les montrant résister par la fuite (qu'ils soient soldats, acrobates, shérifs), il devient un cinéaste d'action, mais d'action lasse, attirée par le gouffre – comme le Lancaster des Parachutistes..., préférant le vide à l'American way of life qui le guette au sol (aviateur et terroriste, le Bruce Dern de Black Sunday partage le même désir de mort tourné vers le ciel).

Sournoise, la vitesse tue les anticonformistes sitôt qu'elle les libère. En principe hors champ dans les championnats de F1, le destin intime et tragique des pilotes de Grand Prix s'additionne au présent immédiat des courses, comme une excroissance romanesque greffée au direct (si cher à l'auteur). En off, Yves Montand note qu'il suffit d'imaginer une F1 heurter un arbre pour renoncer à la discipline : « Il me semble donc que les actes périlleux exigent un certain manque d'imagination. »

Sorties de route

Le génie de Frankenheimer, au contraire, est d'inventer des images frontales pour figurer les culs-de-sac où périssent ceux qui osent « l'acte périlleux » de vivre autrement – tel le quidam de L'Opération diabolique, changeant de faciès et transmué en artiste peintre doté des traits de Rock Hudson : le voilà magnifique, mais perclus dans une autre impasse existentielle. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a que des accidents, des sorties de route. Certaines ouvrent des parenthèses faussement enchantées : à bord du pick-up coupant à travers champ au début du Pays de la violence, un shérif (Gregory Peck) trouve la fille d'un trafiquant de whisky et bascule dans un adultère qui le change en intouchable dans sa propre bourgade. Johnny Cash accompagne cette pastorale écrite par-dessus des chairs en sang : « Gare, shérif / quelqu'un pourrait te voir / et le monde s'abattra sur toi. »

Dans le dernier quart du siècle, routier à la remorque du Nouvel Hollywood qui lui doit tant, Frankenheimer fait de French Connection 2 une autre odyssée recroquevillée, survit aux eighties en adaptant Elmore Leonard (Paiement cash) ou en triturant la persona post-Deux flics à Miami de Don Johnson (Dead Bang), hérite de projets grippés (L'Île du docteur Moreau, singerie folle où Val Kilmer imite Marlon Brando qui lui-même s'imite dans Apocalypse Now). Son œuvre tardive reste peuplée de ces héros d'action en crise, déviant de leur ornière mais toujours pour finir en cobayes du destin : même en bas de l'échelle hollywoodienne, John Frankenheimer n'a cessé de les filmer envers et contre tout, sans craindre lui-même les sorties de piste, ni même que le monde s'abatte sur lui.

Yal Sadat