En octobre 1969, Jack Kerouac, l'auteur de Sur la route, meurt chez lui, d'épuisement et dans l'indifférence. Trois mois plus tôt, Easy Rider sort aux États-Unis et le public se précipite pour assister au démarrage en trombe (au générique, Born to Be Wild du groupe de rock Steppenwolf), puis à l'errance hagarde et tragique de deux hippies motorisés. À cette date, la presse américaine ne qualifie pas encore de road movie cette production indépendante dont le succès inattendu rebat toutes les cartes. Le terme commencera de s'imposer quelques années plus tard pour définir la flopée de titres qui s'engouffre dans le sillage du film de Dennis Hopper. Voici venu le genre des temps nouveaux.

Mais est-ce un genre ou bien plutôt un « sous-genre », apparu semble-t-il sur le tard, qui regarderait plus qu'à son tour dans le rétroviseur et continuerait le western classique moribond ? Deux signes parmi tant d'autres de cette reprise de flambeau : traçant d'Ouest en Est, les routards en rupture de ban d'Easy Rider font escale à Monument Valley, autant dire en terre fordienne. Quant au scénariste de Macadam à deux voies, Rudy Wurlitzer, il écrira peu après Pat Garrett et Billy le Kid, soit le western le plus road movie de toute la période. Mais s'il s'agissait au contraire ou en même temps d'un « sur-genre » ? De fait, le road movie actualise et prolonge une culture de la route, celle qui se confond avec l'histoire d'un pays aux dimensions de continent : l'expédition Lewis-Clark (1804-1806), Henry David Thoreau descendant en canoë avec son frère aîné le Concord et le Merrimack (Sept jours sur le fleuve, 1849, publié la même année que La Désobéissance civile), la conquête de l'Ouest et de terres supposément disponibles (le mythe de la « Frontière »), les sans-logis des années 30 qui voyagent cachés dans des trains de marchandises pendant que les paysans ruinés de l'Oklahoma s'en vont comme ils peuvent vers les États de l'Ouest réputés plus hospitaliers, et puis deux décennies plus tard les embardées de Kerouac et de quelques autres beatniks... Autant d'événements qui en leur temps ont chaque fois trouvé représentation : peintures, chansons, photos, récits, romans, films, et qui, pour certains, reviennent sous une forme critique ou idéalisée dans les années 70. Un seul exemple : ce qu'En route pour la gloire d'Hal Ashby (1976) doit aux Raisins de la colère de John Ford (1940).

Dans toutes les directions

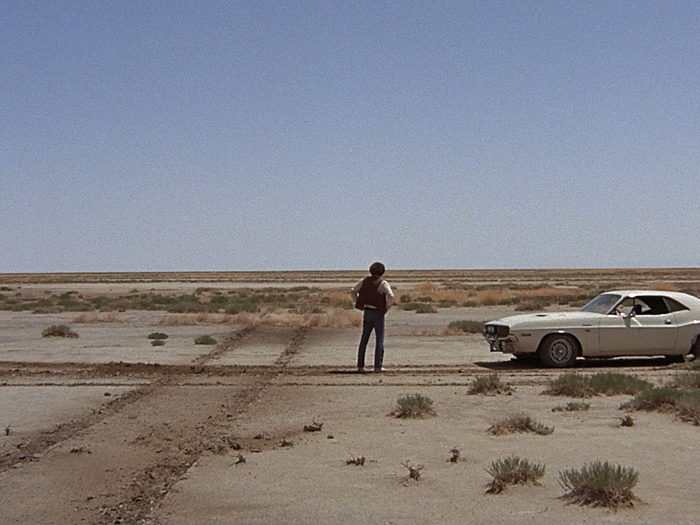

Le genre ne commence pas en 1969 – ni en 1967 avec Bonnie and Clyde, un road movie « style années 30 » – mais disons avec Charlot, le premier vagabond de cinéma (The Immigrant en 1917). De même, le road movie ne se résume pas aux motos et voitures ni au seul macadam : rivières, pistes, déserts, forêts, mais tout aussi bien – si on avait allongé la liste des films programmés – la Voie lactée de 2001, l'odyssée de l'espace (1968), road trip à la verticale, ou toutes les piscines qu'emprunte successivement un Burt Lancaster s'imaginant rentrer ainsi chez lui (The Swimmer, 1968). Les vitesses aussi varient et d'un film à l'autre, on ne traverse pas semblablement l'étendue américaine, tantôt pied au plancher – « Speed means freedom of the soul », clame le DJ de Point limite zéro –, tantôt entre vitesse et lenteur jusqu'à atteindre, littéralement, un point mort (Macadam à deux voies). On va aussi à pied, en auto-stop (les séquences inaugurales de L'Épouvantail, de My Own Private Idaho) et parfois l'avancée se produit-elle entre veille et sommeil, les conquérants d'antan devenus somnambules, rêveurs ou guetteurs. Alors, « une autre carte transparaît, une carte enfouie, une topographie fantôme et rêveuse de l'Amérique telle qu'elle aurait pu être » (Pierre-Yves Pétillon, La Grand-route) : Stranger Than Paradise, Paris, Texas ou My Own Private Idaho... Et dans Route One / USA, l'alter ego de Robert Kramer part à la rencontre, du Maine à la Floride, du peuple américain ou ce qu'il en reste. Une femme ne voyage pas non plus comme un homme, moins à la recherche d'un paradis perdu ou d'une faute originelle qu'en quête d'un devenir indépendant (Thelma et Louise) ; un périple quelquefois déprimant (Natalie dans Les Gens de la pluie), voire triste à pleurer (Wanda), drôle aussi parfois (Alice n'est plus ici) ou, au contraire, absolument libre : la fille sans nom de Macadam à deux voies se déplace comme elle l'entend, entre et sort à sa guise, survient et disparaît, souveraine.

Rêves d'un retour

Pourquoi tant d'errances ? Genre itinérant, le road movie sert de levier pour comprendre et espérer reprendre une chronologie de l'Amérique ; arpenter l'espace, c'est remonter le temps, tenter une relecture à la fois nostalgique et critique d'un passé jusque-là refoulé (toujours la tentation du western, mais comme vu du côté de l'Indien). En somme, ce serait (ça a été ?) le rêve de retrouver l'élan pionnier mais avec une conscience de l'histoire pour éviter d'en répéter les tragédies. Utopies d'une époque.

Pourquoi tant d'errances ? Tout voyage est une physique et une métaphysique, mouvements dans l'espace et projections du moi. Tous les nomades américains rêvent chacun leur tour de partir pour trouver mieux ailleurs, telle la Dorothy du Magicien d'Oz (encore les années 30) : au départ, il y aurait une belle route de briques jaunes, gage de tous les espoirs et piste de tous les élans, et au loin, somewhere over the rainbow, une promesse de bonheur. Tous ont rêvé de découvrir à la fin, comme Dorothy, ce que seul le voyage pouvait leur enseigner : There's no place like home. Mais elle seule a fini par rentrer dans son Kansas natal. Les autres, ses descendants, contemporains de la guerre froide et des ravages du consumérisme, témoins de la mort de Kennedy et victimes du Vietnam, autant de poursuivants poursuivis, vont se perdre en route ou y laisser la vie : le fou du volant de Point limite zéro, le joyeux drille de L'Épouvantail, le feu follet du Canardeur, le fugitif mal embarqué d'Un monde parfait. Personne n'arrive plus à bon port ou à la maison parce qu'entretemps l'Amérique tout entière semble devenue un vanishing point. Alors s'il fallait résumer l'esprit du road movie en trois phrases, on dirait :

« Allons ! Voyageur inconnu viens avec moi ! » (Walt Whitman, Song of the Open Road, 1892)

« – Hi ! Sal, il faut y aller et ne pas s'arrêter avant d'y être. – Et où ça, mon pote ? – Je ne sais pas, mais il faut y aller. » (Jack Kerouac, Sur la route, 1957)

« Un homme partit à la recherche de l'Amérique et ne la trouva nulle part. » (Slogan sur l'affiche d'Easy Rider, 1969)

Bernard Benoliel