La liste des longs métrages de Cocteau n'est pas des plus fournie (six films) : il faut la compléter des courts et moyens métrages, des commentaires, des dialogues et des scénarios de films réalisés par d'autres que lui. Alors seulement Cocteau se laisse entrapercevoir, dans ce dédale de clins d'œil qu'il se plaît à mettre en place, et qu'après lui, on lui adresse en retour. Cocteau farceur, Cocteau charmeur, celui qui arguait que le cinéma est une langue fantôme se donne à voir dans toute sa vivacité.

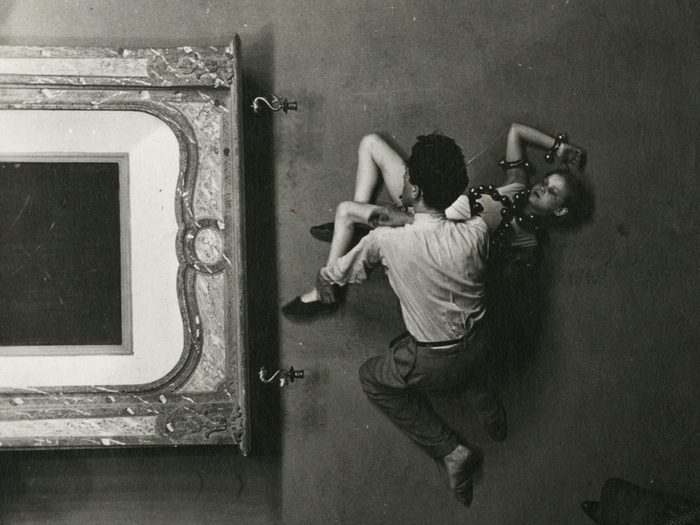

De l'inaugural Sang d'un poète (1930) au Testament d'Orphée (1959), Cocteau a œuvré à « rendre visible l'invisible », c'est-à-dire que le cinéma lui permettait de livrer au plus grand nombre les cahots de sa nuit poétique. D'ailleurs, si on a longtemps qualifié Le Sang d'un poète de surréaliste, c'est parce qu'il partage avec les expérimentations d'un Luis Buñuel ou d'une Germaine Dulac la surprise fulgurante des associations d'idées et d'images. Car le cinéma est pour Cocteau un nouveau terrain de jeux, d'expérimentations, de découvertes. Dans ce premier film, le personnage du Poète en mal d'inspiration joue à Pygmalion et rend la statue de son atelier vivante. Leur dialogue prend un tour initiatique : l'inquiétante mais élégante étrangeté exprime la quête intime, l'urgence effrénée, l'impérieuse vocation qu'est la poésie.

Prendre la poésie au piège

Sous prétexte de revisiter – ou plutôt, d'illustrer par le film – des images qui l'habitent, cette première œuvre expose le projet qui se définit, l'esthétique qui se cisèle. C'est encore cette idée qui préside au tournage de La Belle et la Bête (1945), premier film que Cocteau réalise depuis 1930, tel qu'il le confie dans son journal : « Trop de soin, aucune porte ouverte au hasard, effarouchent la poésie, déjà si difficile à prendre au piège. On l'apprivoise avec un peu d'imprévu. Des arbres où il n'y aura pas d'arbres, un objet qui change de place, un chapeau enlevé qui se retrouve sur la tête, bref une crevasse dans le mur et la poésie pénètre ». Quinze années à écrire scénarios et dialogues pour des metteurs en scène aguerris (Marcel L'Herbier, Jean Delannoy, Marcel Carné, Robert Bresson) ont affûté l'idéal cinématographique de Cocteau : un art de l'inattendu, du surgissement et du décalage, surtout s'il s'agit d'une histoire connue de tous.

Des légendes et des fantômes

L'exercice de style est la gageure préférée de Cocteau. Pour preuve, son choix d'adapter pour l'écran des épisodes mythologiques comme Orphée (1950), des légendes médiévales (L'Éternel Retour, Delannoy, 1943), ou encore des œuvres du canon littéraire français avec La Belle et la Bête, Ruy Blas (Pierre Billon, 1947), La Couronne noire (Luis Saslavsky, 1950), et La Princesse de Clèves (Delannoy, 1960). Dans la « ténèbre des salles », Cocteau offre une constellation fantomatique de personnages et d'artistes, parmi lesquels il se faufile.

En réalité, au-delà de ces figures que l'on aime reconnaître et retrouver, Cocteau cinéaste œuvre comme archiviste. Ses films répondent alors à sa résolution d'enregistrer la performance des acteurs et actrices qu'il admire – celles et ceux qu'il appelle les « monstres sacrés » : Yvonne de Bray, Maria Casarès, Edwige Feuillère, et bien sûr, Jean Marais. La pellicule est un rets où se fixe leur art, protégé à jamais de l'oubli : désormais fantômes, ils sont revivifiés par le grand écran, le temps d'une séance.

La filmographie étendue de Cocteau s'érige en un périple parfois déboussolant, toujours surprenant : de gag en gag (comprendre : de trouvaille en trouvaille), il trace un parcours audacieux, ici une nouvelle rencontre, là une créature chimérique, un peu plus loin, des textures et des clairs-obscurs insolents. Partout, la richesse ingénieuse des bandes sonores et des décors pensés pour jouer, éternels personnages d'une distribution tronquée. Il revient au spectateur de se laisser prendre au jeu, et, selon le souhait du poète annoncé à propos La Belle et la Bête mais applicable à toute son œuvre, de découvrir ou de redécouvrir ses films avec la « foi et la bonne foi » de l'enfance.

Jean Cocteau, « ici » mais « maintenant »

Chez Cocteau, l'attrait indéniable pour le panache des mythes, pour les « machines infernales » des tragédies, n'a d'égal que son ardeur à les « déniaiser », dit-il, afin de les rendre aussi intemporels que profondément humains. Il égratigne la patine du monument pour en révéler la matière première, il cherche à montrer l'effort accompli pour le façonner. Dès lors deviennent jouissifs, comme autant d'actes de connivence avec le spectateur attentif, la diction et la gestuelle grandiloquentes des acteurs, le potache de certaines répliques, les faux raccords et les trucages volontairement laissés perceptibles. Sa voix, son écriture, une apparition fugace : il s'inscrit lui-même dans ces films, fragmenté mais omniprésent.

Dans Jean Cocteau s'adresse à l'an 2000, le poète outrepasse l'époque où il enregistre et martèle un « maintenant » qui le place dans le présent du spectateur. Ce « maintenant » s'oppose à l'« ici », qui désigne le lieu et le moment véritables d'où le poète prononce son allocution. Cette manière de brouiller les frontières temporelles, d'en faire fi, montre combien Cocteau espérait que son œuvre témoignerait en sa faveur. Sa vision perdure, encore actuelle – ou plutôt « inactuelle », c'est-à-dire que ses films transcendent leur seule époque et nous parviennent intacts de poésie, de force et de surprise.

Le cinéma offre au poète la possibilité de toucher un très large public comme il s'en explique à la sortie en salle d'Orphée : « Un film de poète multiplie notre chance d'atteindre certaines âmes, les quelques personnes que le poète ne rencontrait qu'à la longue, ou après sa mort. » En ce sens, il nous apprend encore sur notre temps, sur notre façon d'envisager le cinéma. Les hommages que lui rendent ses successeurs (au rang desquels Rossellini, Truffaut, Godard, Demy, Antonioni, Almodóvar...) disent à quel point Cocteau demeure d'une intemporelle actualité.

Fanny van Exaerde