Le cinéma est à la lettre une science-fiction – un instrument scientifique qui a suscité des modalités inédites de perception, figuration, narration. Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès (1902) en est l'allégorie : une première SF (celle des machines) s'hybride avec une deuxième (celle de l'intersidéral). L'art naissant du cinéma, qui n'a encore que l'œil cyclopéen de la caméra, en vole un deuxième, extraterrestre, à la Lune qu'il éborgne. À quelques exceptions près (le soviétique Aelita, le Metropolis de Fritz Lang), les réalisateurs, avant 1945, ont peu pratiqué le genre proprement dit, sans doute en vertu de l'étrangeté première du cinéma : la SF était déjà là, à chaque projection. Le genre s'impose dans le sillage de la Seconde Guerre, qui catalysa massacres et technologies.

Euphorie et angoisse

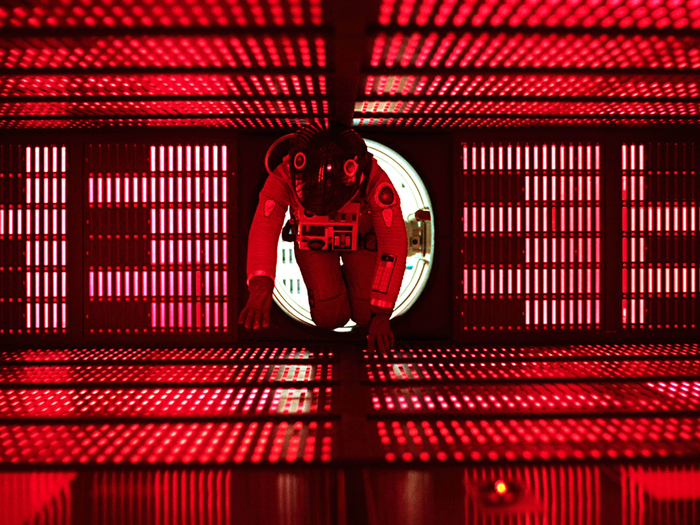

Surgissant de cette écume sanglante, la SF est une Vénus euphorique et angoissée. Euphorie consumériste : le cosmos devient un living-room, que l'on décore avec le plastique et la chimie du film en couleurs, ce dont Planète interdite (Fred Wilcox, 1956) est le chromo emblématique. Angoisse aux aguets : en ces temps de guerre froide prospère l'imaginaire de l'invasion à bas bruit, d'aliens mimétiques parvenant à prendre forme humaine, du Météore de la nuit (Jack Arnold, 1953) à L'Invasion des profanateurs de sépultures (Don Siegel, 1955). En 1968, Stanley Kubrick fait avec 2001 : l'odyssée de l'espace un diagnostic précoce : l'espèce humaine est déjà extraterrestre, déliée du globe. Si l'artificialisation de l'environnement est patente pour les astronautes en mission vers Jupiter, elle l'est aussi pour le scientifique du premier volet, et les spectateurs du film.

D'autres auteurs le formulent sans effet spécial. Dans Alphaville (1965), Jean-Luc Godard imagine un polar intersidéral et cybernétique, en choisissant pour seul décor Paris et la Maison de la Radio, de même qu'Andreï Tarkovski, dans Solaris (1972), figure le transit d'un homme vers une station spatiale en filmant le périphérique de Tokyo.

Enfants des fifties

Advient un registre nouveau de l'anticipation anxiogène, où l'humanité se trouve confrontée aux extrémités écologiques de sa voracité, ce dont témoignent Soleil vert (Richard Fleischer, 1972) et Silent Running (Douglas Trumbull, 1972). Le précurseur Mondwest (Michael Crichton, 1973), en imaginant un parc d'attractions peuplé d'androïdes, interroge l'automatisation du spectacle. Bouffée d'angoisse cosmique que les années 1980 calfeutrent. Deux enfants des fifties transmuent à nouveau le cosmos en salle de jeux. Avec Star Wars, qu'il inaugure en 1977, George Lucas devient le nabab du space opera. Steven Spielberg, lui, replie les galaxies dans des pavillons de banlieue, par le biais de rois mages aliens nous rendant visite en toute bienveillance, avec Rencontres du troisième type (1977) et E.T. l'extra-terrestre (1982).

Si terreur du Grand Autre il y a encore, elle ne concerne pas la planète entière, se circonscrit à des huis clos d'épouvante, avec les prédateurs d'Alien (Ridley Scott, 1979) ou The Thing (John Carpenter, 1981). Quant à l'anticipation dystopique, elle devient une imagerie comme une autre, une photogénie de l'invivable que font fructifier Brazil (Terry Gilliam, 1985) ou Blade Runner (Ridley Scott, 1982), qui joue avec les robots pour se faire un tout petit peu peur, de même que Terminator (James Cameron, 1984) et RoboCop (Paul Verhœven, 1987).

Ripolinage et simulation

Avec l'effondrement du bloc soviétique, la conquête spatiale se fait subsidiaire, les extraterrestres disparaissent. Lorsque les codes de la SF spatiale sont invoqués à Hollywood, c'est pour fabriquer des foires vintage, plus ou moins narquoises : Independence Day (Roland Emmerich, 1996), Mars Attacks! (Tim Burton, 1996) ou Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997). Seul chef-d'œuvre de la période, Starship Troopers (Paul Verhœven, 1997) fait s'affronter des insectes géants et de jeunes humains bodybuildés tout aussi monstrueux.

Le numérique ripoline une mythologie révolue sans la reformuler. Relançant la franchise Star Wars, George Lucas réalise une nouvelle triade, qui s'envase dans la profusion digitale – ce que résume le titre de L'Attaque des clones (2002). Dans Toy Story (John Lasseter, 1995), tout premier long métrage d'animation numérique, la figurine d'astronaute, Buzz l'Éclair, n'est qu'un jouet parmi d'autres. Les yeux ne sont plus tendus vers le ciel : ce monde-ci ne suffit-il pas ? Grâce à l'imagerie numérique, notre planète est devenue un silo d'infini où scintillent les reflets métalliques des hologrammes. Avec les frères Wachowski et Matrix (1999) en tête de proue, les designers du désastre font rutiler un univers de la simulation généralisée.

Parfaitement seuls

L'ivresse de la pseudo-« virtualité » n'est que de courte durée, alors que s'intensifient les semonces de l'écologie physique : le monde ne s'est pas dématérialisé, il s'est alourdi. Pris de mélancolie, Spielberg clôt la SF unanimiste dont il fut l'un des artisans, avec les sinistres A.I. Intelligence artificielle (2001), Minority Report (2002) et La Guerre des mondes (2005). Lars von Trier, avec Melancholia (2011), raconte l'attente, dans un foyer confiné, de la fin du monde. On regarde à nouveau vers le haut, en quête d'échappatoire. Plus de dieu, d'accord, plus d'aliens non plus, plus même de scénario alternatif. Nous voici parfaitement seuls. Les astronautes, depuis si longtemps absents des écrans, reviennent en rangs serrés, mais démunis, hagards ou dépressifs dans Gravity (Alfonso Cuarón, 2013), Interstellar (Christopher Nolan, 2014), Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015), High Life (Claire Denis, 2019) ou Ad Astra (James Gray, 2020). Non pas des space operas, mais des space galères, aux prises avec des cockpits vieillots et des exercices de survie qui tiennent du bricolage, de la robinsonnade avec trois bouts de Kevlar.

Nous revient à la face le pressentiment glaçant de 2001. Nous sommes tous des astronautes, qui ont d'ailleurs expérimenté un confinement à ciel ouvert, sur une planète devenue étrangère. L'un des rares films récents impliquant un alien est instructif à cet égard. Dans Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013), Scarlett Johansson, extraterrestre chasseresse, star et œil tombés du ciel, roule dans un van à Glasgow et piège des piétons comme des poissons. Nul besoin de fusée, la vie spatiale est là.

Hervé Aubron