Le passage à la réalisation

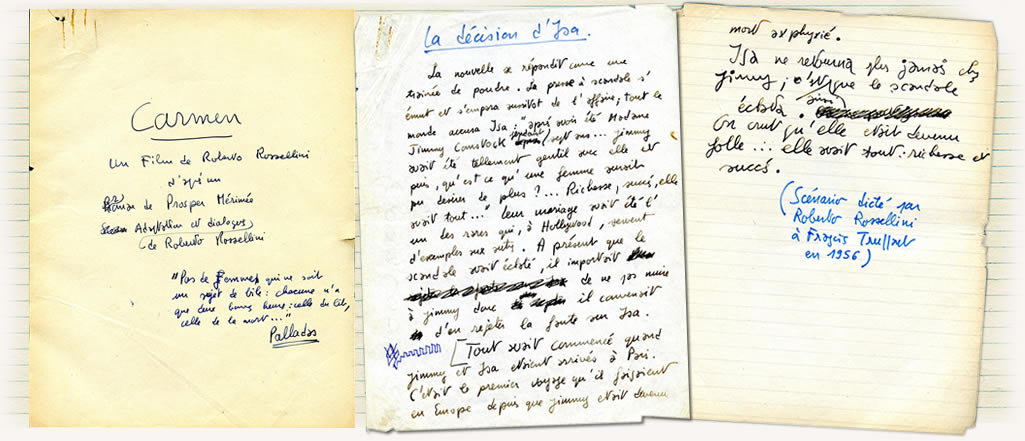

J'ai commencé à avoir envie d'être auteur au moment où j'ai rencontré Rossellini en 1951. Nous le défendions avec acharnement aux Cahiers et je l'avais un peu aidé contre un distributeur parisien qui avait complètement trafiqué son film Voyage en Italie. À ce moment, Rossellini m'a proposé de travailler avec lui comme assistant, comme ami. Il avait l'habitude d'improviser et, comme on commençait à se méfier de lui, il m'a demandé de lui écrire des découpages. J'ai ainsi découpé une Carmen absolument fidèle à Mérimée et qui n'a jamais été tournée. J'ai donc été assistant de Rossellini pendant les deux années où il n'a rien tourné, et pourtant j'ai énormément appris avec lui. Il m'a beaucoup refroidi sur le cinéma américain, qu'il haïssait, et m'a donné le goût de la simplicité, de la clarté, de la logique.

Je crois que, dans la vie, on arrive toujours à faire ce qu'on veut, à condition de ne vouloir qu'une seule chose. Finalement, quand un metteur en scène fait son premier film à 35 ans, ça n'étonne personne parce qu'on se dit que c'est normal, ça fait 15 ans qu'il attend pour faire du cinéma. Quant à moi, je fais mon premier film à 27 ans, mais ça fait aussi 15 ans que j'attends pour faire du cinéma, puisque j'ai décidé d'en faire à l'âge de 12 ans. Etant donné que, depuis l'âge de 12 ans, tous mes efforts portent dans ce sens, il était bien normal qu'un jour ou l'autre, j'y arrive. Simplement, au lieu de passer par l'assistanat, j'ai fait mon apprentissage dans le journalisme et la critique, et j'ai aussi appris en voyant des films.

Vivement frappé par un fait divers de l'époque, j'ai écrit un scénario de long métrage, À bout de souffle, que j'ai proposé en vain à un acteur en vogue à l'époque, Philippe Lemaire. Plus tard, j'ai essayé à nouveau de tourner ce film avec Gérard Blain – qui adorait le sujet –, puis Édouard Molinaro a failli le faire comme premier film, et, en définitive, j'ai donné le scénario à Godard, qui n'a eu aucune peine à l'imposer, deux mois après la sortie des 400 coups.

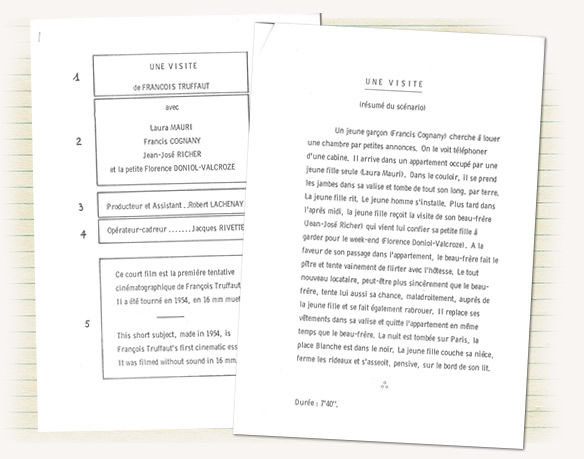

Pour Une visite, l'idée était de faire un film en 16 mm qui ne ressemble pas à un film d'avant-garde, c'est-à-dire où il n'y aurait pas de morts, pas de flaques de sang, pas d'effets poétiques et qui serait gris clair. C'était un film en noir et blanc, mais je voulais qu'il soit gris clair comme dans les comédies de Cukor. J'avais envie de faire un film en demi-teintes, pas franchement drôle mais un peu étrange et qui, plastiquement, ressemblerait à des films américains. C'était absurde, puisque je tournais en muet, mais je faisais comme si les gens parlaient, sans me demander ce qui se passerait. Le film était donc inexploitable, improjetable même. Mais il a été tourné ! Avec Jean-José Richer comme acteur, un garçon qui a été assistant et qui est mort depuis, François Cognani, et une fille devenue scripte ensuite pour la télévision. Tout cela n'était pas très bon. On me demande très souvent des copies, je suis très content qu'il n'en existe plus. Une copie a dû se promener longtemps chez Doniol-Valcroze parce que sa fille, qui avait trois ou quatre ans, jouait dedans. Je ne sais plus si je lui ai donné la copie, lui ne sait plus où est le film. C'est un film perdu.

C'est Resnais qui a voulu le voir par la suite. Je lui ai dit que je n'avais pas su le monter, que ça n'était qu'un bout à bout. Il m'a demandé si ça m'amusait qu'il y travaille pour le resserrer et il a fait un nouveau montage qui n'était pas mal. Mais le premier film pour moi, c'est Les Mistons ! Une visite, ça ne compte pas ! Qu'est-ce que ça m'a appris ? À me méfier des plans inutiles. Je ne m'étais jamais rendu compte que pour montrer quelqu'un qui va d'une cabine téléphonique à un appartement, il faut autant de plans d'entrée d'immeuble, d'escaliers, du type qui frappe à la porte, qu'on reprend de l'autre côté.

Pour Une visite, j'improvisais, ce qui est absolument insensé quand on est amateur : on pourrait quand même travailler un peu avant de tourner. Je n'avais pas d'histoire, mais trois acteurs (deux garçons et une fille), et je me suis aperçu que la moitié des plans enregistrés dans une journée étaient strictement inutiles. Je n'avais aucun sens de l'ellipse.

L'idée de faire des films est restée de côté. Et puis c'est revenu après que Rivette eut fait Le Coup du berger. Disons que nous doutions. Le plus sûr de son désir de faire des films, c'était Rivette. Et Resnais, qui faisait des courts métrages. Astruc, évidemment... Mais, dans notre groupe, on n'était pas sûrs d'être des metteurs en scène, en tout cas pas moi ! De temps en temps, Rivette nous rassemblait et disait : « Alors quoi, il s'agit de faire des films ! Ecrivons des scénarios ! »

Quand j'ai fait Les Mistons, j'étais décidé à faire non pas un grand film, puisque je n'en avais pas la possibilité financière, mais un court métrage auquel j'avais décidé d'adjoindre quatre autres sketches. Le seul point commun devait être l'enfance.

C'était expérimental, je n'étais absolument pas sûr de moi. J'avais tellement peur que les images n'aient pas d'intérêt que je bourrais le film de commentaires. Je ne laissais jamais plus de dix secondes d'image seule, par exemple, parce que j'avais peur qu'on s'ennuie. Cela m'a servi de leçon. Après, je savais ce qui méritait d'être préparé avant, la marge d'improvisation qu'on peut se permettre. Finalement, ce n'était pas une bonne histoire, parce que je voyais bien que les enfants étaient plus intéressants que ça et qu'ils méritaient mieux.

J'étais content quand je tournais des scènes inutiles, mais quand il me fallait raconter l'histoire, elle me glissait entre les doigts. Je la trouvais faible. Ça n'allait pas et je n'étais pas heureux avec ça. Si bien que le côté narratif du film est très bâclé. Le film est fait de petites choses à côté.

Je devais avoir très envie et très peur à la fois de m'essayer au dialogue. J'avais fait les dialogues des amoureux, que j'ai depuis jetés. Dans les versions qu'on passe maintenant, il n'y a pas les scènes d'amour, que je trouve épouvantables. Je m'interrogeais : « Est-ce que je suis capable d'écrire des dialogues de films ? » C'était une préoccupation pour moi. Je ne sais pas si à cette époque-là j'avais vu ou non Sommarlek (Jeux d'été), mais le film de Bergman a été un événement pour moi : c'est le film qui m'a donné l'impression que tout le monde peut écrire des dialogues de films, du moins que moi, en tout cas, je pouvais en écrire.

C'était l'idée du naturel : réécrire ce qu'on dit dans la vie, ce qu'on a entendu. Ce qui est curieux, c'est que ça se soit passé à travers un film suédois sous-titré français, parce que j'aurais pu avoir ce choc-là à travers les films de Renoir dont je connaissais aussi la musique des phrases par cœur. Mais enfin, c'est Sommarlek qui a vraiment déclenché chez moi cette envie. Je me suis dit : « Au fond, je peux écrire des scènes d'amour ! » De même que Monika a dû être important pour Les 400 coups, dont c'était un peu une version femme. Ça m'avait stimulé. Parce que je ne suis pas de ces gens qui inventent tout, qui partent de zéro.

Mettant à profit l'absence de Gérard Blain, j'ai filmé tous les gros plans de Bernadette Lafont dans la grande scène, en coupant après chaque phrase. Comme l'occasion s'en présentait, on a tourné 60 mètres sur une mante religieuse qui tue un mâle et le bouffe : comme je dirigeais les opérations avec une brindille que l'on voyait dans le cadre, je smatchai avec les mines dégoûtées de Bernadette et la jubilation sadique de Gérard.

Quant à ceux qui dirigeront Gérard, je leur souhaite du plaisir. Comme Raimu, qui ne tolérait pas que dans le film on lui dise « merde », Gérard refuse de porter un sac à dos parce que James Dean ne l'aurait pas fait. Je reconnais toutefois que je l'ai sacrifié souvent à Bernadette, qui est tout le contraire de lui : meilleure à la première prise sans répétition, stimulée par les indications données quand le moteur tourne. Gérard, c'est plutôt les traces à la craie par terre, le réglage au quart de petit poil.

J'ai eu la visite de l'auteur de la nouvelle, Maurice Pons, juste quand le tournage était terminé. Coût à la production : 16 000 francs de train en première classe ! Lui aussi n'était guère satisfait : « Comment ? Elle roule en vélo pieds nus ? Quel est ce vieux vélo ridicule ? Je le voulais chromé tout neuf ! Quels sont ces voyous des rues ? C'est ça Les Mistons ? Fichtre, fichtre ! » J'ai changé, coupé et ajouté beaucoup de choses par rapport au scénario, mais je crois que c'est mieux ainsi.

Pour moi, apprenti-cinéaste, comme pour Maurice Pons, l'histoire de ces deux amoureux en butte aux persécutions d'une poignée de gamins dépités constituait essentiellement un prétexte à montrer, d'une part des enfants en liberté, d'autre part des amoureux impatients. Faire un film suppose que l'on se prend pour un artiste, consiste à essayer d'imposer à autrui sa propre vision des choses, vision que par commodité on nomme « vérité ». Présentant mon premier film, même si le décalage entre les intentions et le résultat le fait ressembler à une partie de cache-cache entre Martiens, je suis tenté de proclamer : « Voici, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de VRAIS enfants et de VRAIS amoureux ! »

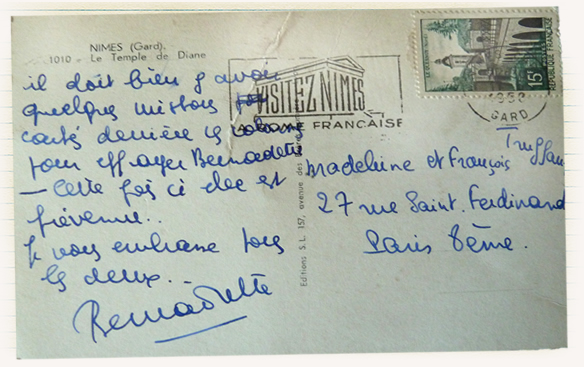

N'importe qui peut s'improviser cinéaste, et un second film s'excuse par le précédent créé. Mais comment s'excuser d'un premier film ? Et, surtout, comment ne pas s'excuser ? Toutefois si, grâce aux images de Jean Malige, aux phrases de Maurice Pons, à la musique de Maurice Le Roux, à la présence de Gérard Blain, Bernadette Lafont et de cinq enfants nîmois, « ma » vérité balbutiée devient un peu « votre » vérité, alors je récidiverai bientôt et sans trop de honte.

Souvent les gens ont voulu connaître la vérité sur Une histoire d'eau. En réalité c'est très simple ! J'avais un goût très fort pour les inondations, comme pour le feu, parce que chaque année aux actualités et à la même période, on montrait des gens en barque quittant leur maison. Cette image me plaisait beaucoup. Et un jour, je vois des inondations dans la région de Montereau, où j'avais été en colonies de vacances au moment du départ des Allemands jusqu'à l'arrivée des Américains. Je dis à Braunberger, qui était le producteur qui croyait le plus en moi : « Si vous me donnez de la pellicule, moi je pars avec Jean-Claude Brialy et une fille et on essaie d'improviser quelque chose sur les inondations ! » Il m'a donné de la pellicule.

Je lui ai dit qu'en voyant des inondations, je trouvais dommage qu'elles restent à l'état de documentaire ; quand on voit un documentaire et qu'on est un cinéphile un peu drogué (c'est-à-dire plutôt un cinémane qu'un cinéphile), on se dit : ces déserts, ces montagnes, ces pipe-lines... ce serait bien que deux personnages, là, se poursuivent. C'est-à-dire qu'on aime tellement le cinéma sous son aspect de convention qu'on devient incapable de l'admirer sous son aspect de la beauté enregistrée. C'est, je crois, à cause de cela que les cinéphiles n'aiment pas les documentaires.

Mais il manquait vraiment un canevas. C'était une improvisation trop absolue. Comme je faisais simplement des plans, je n'ai pas été content de mon travail. D'autant que je ne voulais pas gêner les gens qui étaient réellement inondés en leur empruntant une barque pour le cinéma. Il y avait toutes sortes de choses qui faisaient que je regrettais. Alors je me suis excusé auprès de Brialy et j'ai dit à Braunberger : « J'abandonne ce matériel, je vous le rembourserai ! » Et puis Godard a demandé à voir les rushes. Comme Resnais trois ans auparavant, il m'a dit : « Moi, ça m'intéresse de le monter et de le finir ! » Il a fait le montage et le commentaire, me l'a montré. On l'a cosigné. C'est sorti avec Lola et ça a été copieusement sifflé !

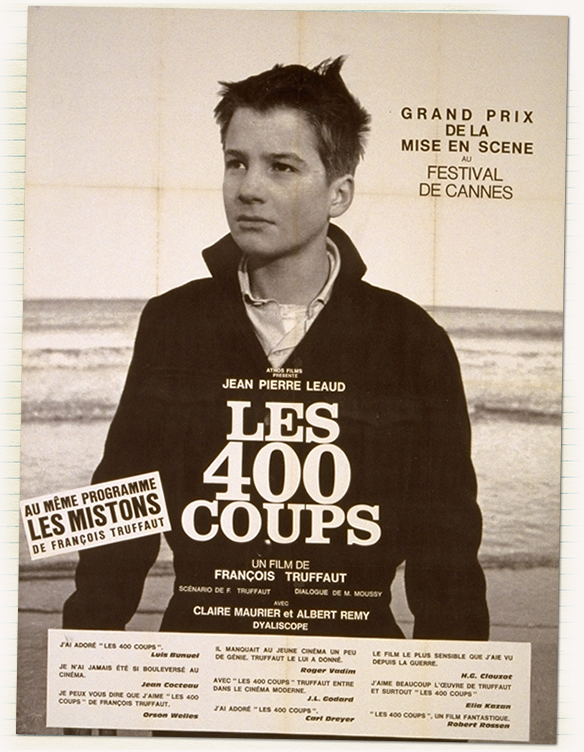

À l'origine, Les 400 coups devait être un court métrage ou le premier sketch d'un film que je désirais consacrer à l'enfance. Le titre prévu pour ce sketch était La Fugue d'Antoine. Puis je me suis mis à écrire le scénario avec mon ami Marcel Moussy, et nous avons senti qu'il fallait développer cette histoire aux dimensions d'un long métrage. L'idée qui nous inspira tout au long de ce travail était d'esquisser une chronique de l'adolescence considérée non pas avec l'habituelle nostalgie attendrie, mais au contraire comme « un mauvais moment à passer ».

C'était un petit film qu'on faisait entre nous et qui était tourné dans les rues de Paris avec une petite caméra, dans des appartements minuscules. Quelquefois, l'opérateur était obligé de s'asseoir sur le rebord des fenêtres, pour filmer une scène dans une cuisine par exemple. C'était un petit film sans vedette, un peu expérimental comme tous les premiers films, parce que je n'étais absolument pas sûr de que ce je faisais. J'étais sûr de ce que je voulais dire dans le film mais je n'étais absolument pas sûr que la façon de faire était la bonne. Je suis sûr que la mise en scène n'était pas magistrale, par exemple. Ça a été une grande surprise pour tout le monde et une joie immense quand le film a été sélectionné pour le Festival de Cannes parce que c'était un petit film ingrat sur lequel tout d'un coup se retrouvaient braqués absolument tous les feux de l'actualité.

J'ai fait le film de façon très instinctive. Le sujet commandait tout. Telle chose devait être vue par l'enfant, donc il fallait la faire de telle façon. De plus, le film avait un côté très documentaire, cela obligeait à une grande neutralité. Quand je le revois maintenant, je le trouve aussi d'une certaine maladresse, mais les effets étaient souvent très simples à obtenir. Il y avait des choses que je ressentais tellement qu'il n'y avait qu'une façon de les faire. Quant à la mise en scène, j'en ai été vraiment conscient à partir de Tirez sur le pianiste. En même temps, j'ai eu des remords en cours de route pour avoir choisi une histoire trop peu consistante, alors j'ai essayé de m'amuser un peu.

- Anne Gillain, Le Cinéma selon François Truffaut, Flammarion, 1988

- Dominique Rabourdin, Truffaut par Truffaut, Éditions du Chêne, 1985

- François Truffaut, Le Plaisir des yeux, Éd. Cahiers du cinéma, 1987

- François Truffaut, « Mon premier film », dossier de presse des Mistons, 1957

- François Truffaut, « Les 400 coups », Télé-Ciné, n° 83, juillet 1959

- Jean Collet, Michel Delahaye, Jean-André Fieschi, entretien avec François Truffaut, Cahiers du cinéma, n° 138, décembre 1962

- Serge Daney, Jean Narboni, Serge Toubiana, entretien avec François Truffaut, Cahiers du cinéma, n° 315, septembre 1980

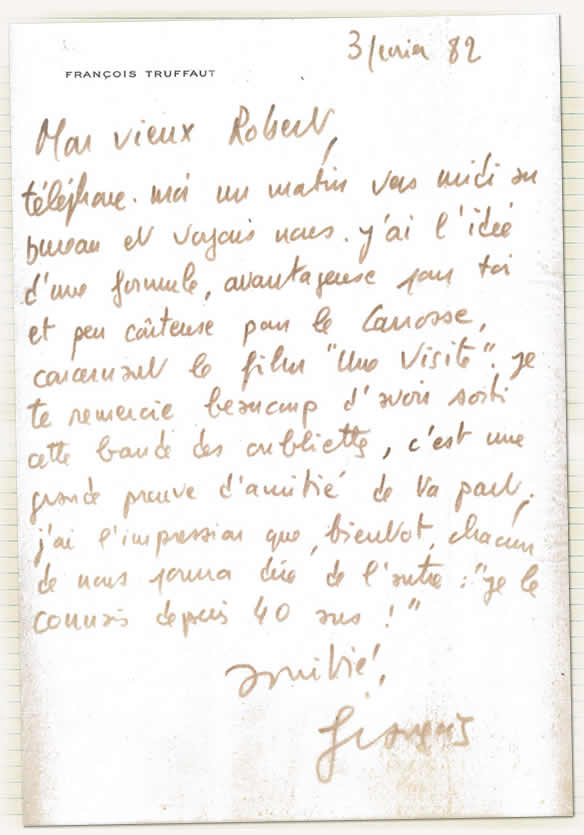

- François Truffaut, François Truffaut : Correspondance, Hatier, 1988

- Émission Les Grandes traversées, « François Truffaut : le roman autobiographique » par Serge Toubiana, réal. Manoushak Fashahi (29 août 2008) © INA

- Émission Cinéastes de notre temps, « François Truffaut ou l'esprit critique » (2 décembre 1965) © INA

- Documentaire François Truffaut, une autobiographie, réal. Anne Andreu, 2004 © Arte / INA