André Bazin ou l'initiation à la critique

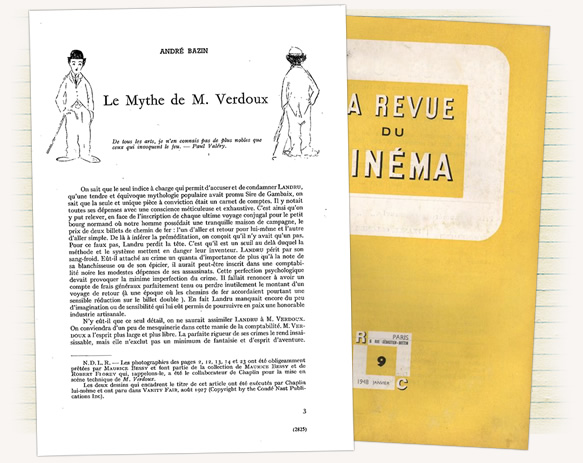

La première fois que j'entends parler d'André Bazin, c'est quand j'achète la Revue du cinéma. Je me souviens d'un extraordinaire article sur Monsieur Verdoux. Je m'inscris dans un de ses ciné-clubs, la Chambre noire, rue de Sèvres. Là, on présente des films, tout Vigo en une seule séance. Après la séance, il y a une table et deux, trois personnes viennent s'asseoir. Et Bazin est le plus intéressant. De loin.

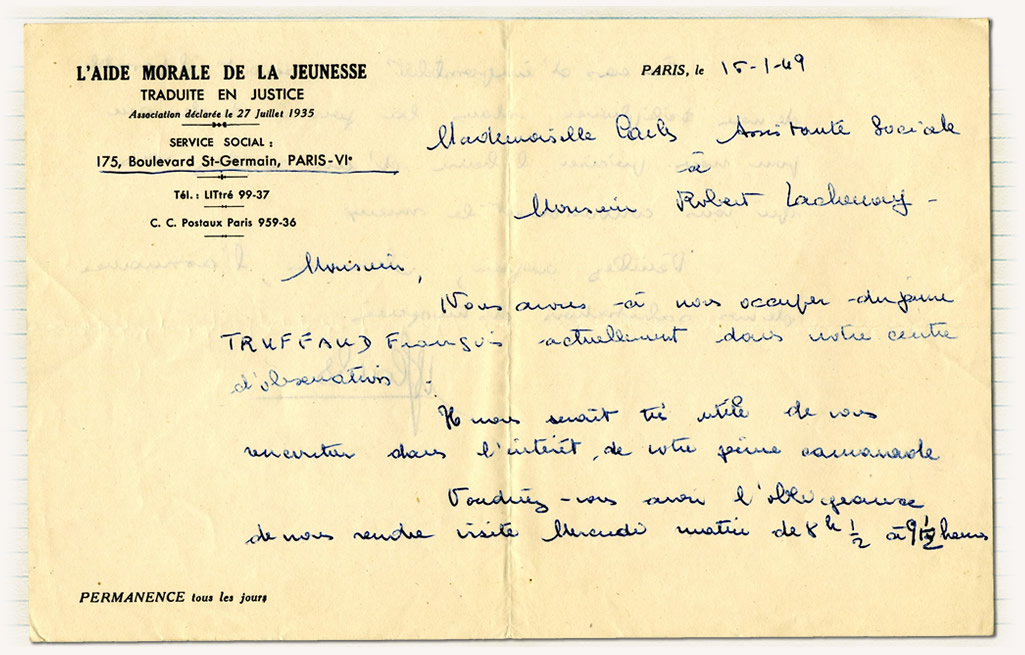

À notre première rencontre, nous avons un peu parlé de cinéma. Mais huit jours après, mon père, qui avait découvert l'annonce du Cercle cinémane dans l'Écran français, me remettait la main dessus et me livrait à la police. La vraie. Pas celle des mineurs. J'ai passé deux nuits au dépôt, comme dans mon film Les 400 coups. Puis on m'a enfermé au Centre d'observation des mineurs délinquants de Villejuif.

À cette époque, en 48, Villejuif était à moitié asile de fous, à moitié maison de redressement. J'ai été sauvé par André. Je lui ai écrit et il s'est démené pour me faire sortir. Il a été voir le psychologue et il a obtenu que je sois émancipé. Mes parents renoncèrent à leurs droits assez facilement.

Bazin m'a sorti de là, il m'a trouvé un emploi à Travail et Culture, dont il dirigeait la section cinéma. Mon travail consistait à établir des fiches de documentation et à organiser des projections dans des usines : dans la demi-heure qui suivait le déjeuner des ouvriers et précédait leur retour à l'atelier, il présentait deux courts métrages de Chaplin.

En 1949, André Bazin est tombé malade et il a dû partir en sanatorium. J'ai donc quitté Travail et Culture et je me suis retrouvé soudeur à l'acétylène dans une petite usine près de Paris. Je faisais passer le temps en essayant de me remémorer le dernier film que j'avais vu.

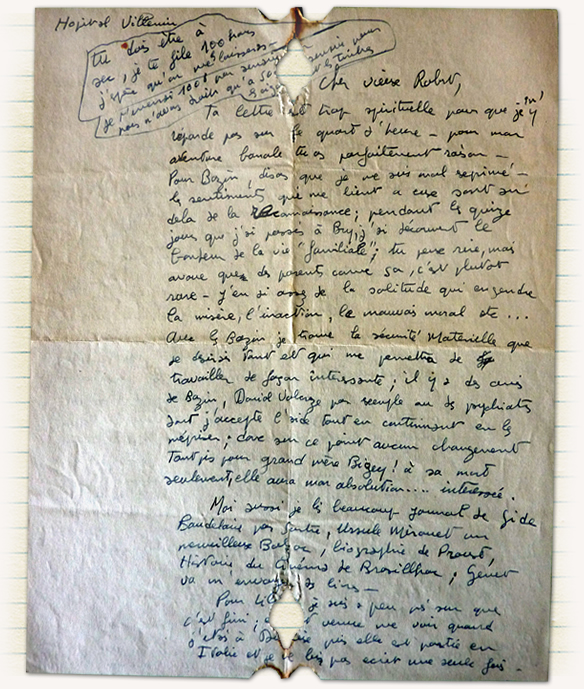

Je suis tombé amoureux d'une fille que je rencontrais dans les ciné-clubs. Finalement, ça a tellement mal tourné que je me suis engagé dans l'armée. À l'époque, il y avait la guerre d'Indochine. Je me suis engagé pour trois ans. Naturellement, j'aurais dû prendre conseil auprès de Bazin, qui était encore au sana. Bazin était consterné, vraiment, quand il a su que je m'étais engagé ; je le lui ai écrit, comme souvent quand on fait des bêtises, et il m'a dit : « Je sens que si j'avais été à Paris, on aurait pu en parler ensemble et je vous aurais dissuadé. Mais j'espère que ça se passera bien. » Au bout de quelques mois, on m'a envoyé en permission avant de partir pour l'Indochine. Une permission de 15 jours à Paris. Je n'avais plus aucune envie de rentrer, j'ai déserté.

J'ai rencontré Chris Marker, qui a été étonné de me voir semi-clochard, semi-militaire. Bazin était à Paris, mais je n'osais pas le voir. Chris Marker a appelé Resnais, qui a appelé Bazin, et Bazin m'a convaincu de me représenter aux autorités militaires. Ensuite, il se chargerait de tout arranger pour me libérer officiellement.

J'ai fait un séjour en prison à la caserne Dupleix. Et, de là, Bazin est arrivé à me faire transporter dans un hôpital militaire. Au bout de huit jours, on m'a dit : « Vous repartez pour l'Allemagne. » Je ne suis pas reparti, je me suis fait arrêter, ramener en Allemagne avec les menottes. C'était juste le début des Cahiers du cinéma, que j'ai lus dans le train. Ça a duré quatre mois et on m'a finalement réformé pour « instabilité caractérielle » grâce, encore, aux efforts d'André Bazin.

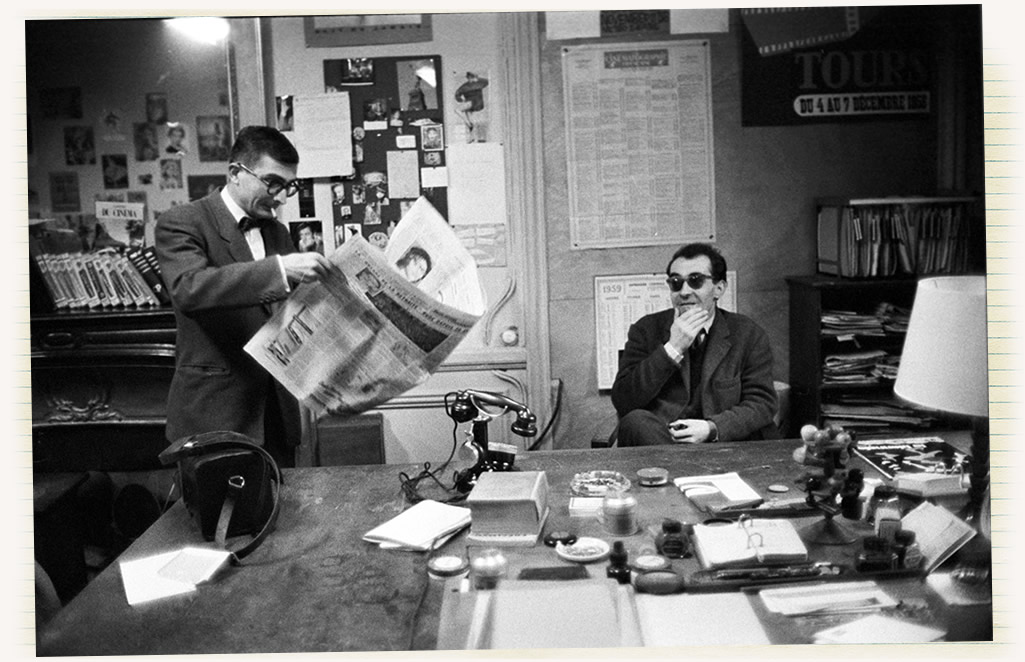

André Bazin m'a fait travailler au service cinématographique du ministère de l'agriculture. Au début, j'ai habité à Bry-sur-Marne, chez lui et sa femme. J'ai mené là une vie familiale qui m'avait beaucoup manqué depuis plusieurs années. André dirigeait les Cahiers du cinéma, qui n'avaient alors qu'une vingtaine de numéros et dans lesquels écrivaient mes anciens copains de la Cinémathèque : Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer... Mon passage à l'armée m'avait dégoûté du cinéma. À l'armée, j'avais calculé que j'avais vu près de deux mille films en six ou sept ans, et que j'avais donc perdu quatre mille heures de lecture.

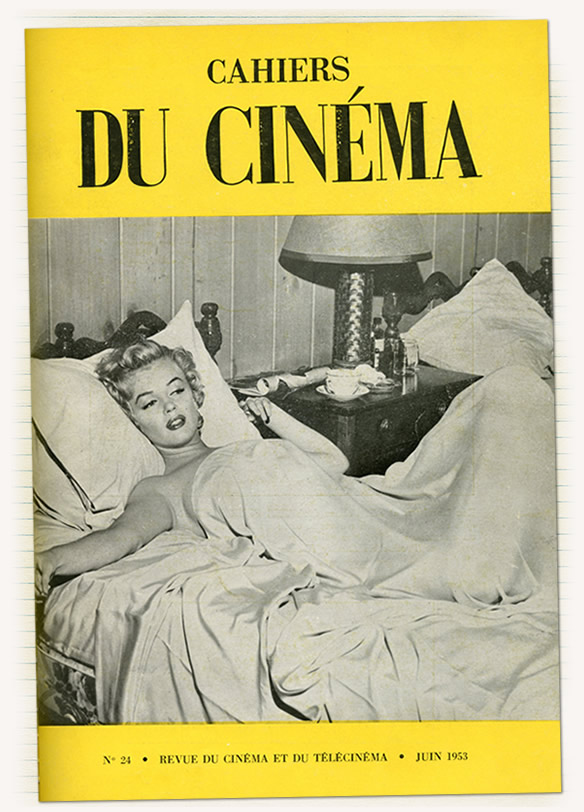

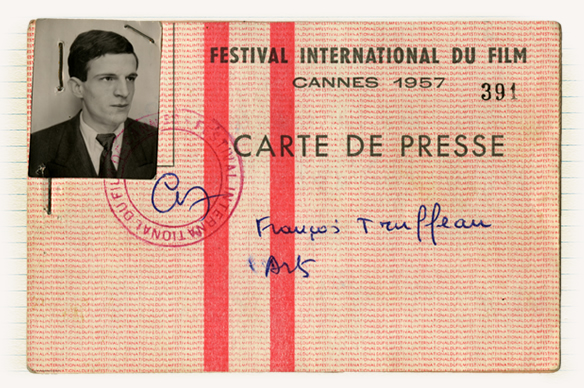

En me retrouvant dans une ambiance cinéma chez Bazin, je me suis remis à aller au cinéma parce qu'il écrivait sur le cinéma et qu'on parlait des films. Un jour, je lui ai dit : « Je crois que je pourrais écrire un peu sur le cinéma. » Il m'a dit d'essayer, et il a publié mes premiers articles dans les Cahiers du cinéma. Puis j'ai écrit aussi pour Arts, La Parisienne, Le Temps de Paris. J'ai été complètement repris par le cinéma, j'ai quitté les Bazin pour prendre une chambre à Paris.

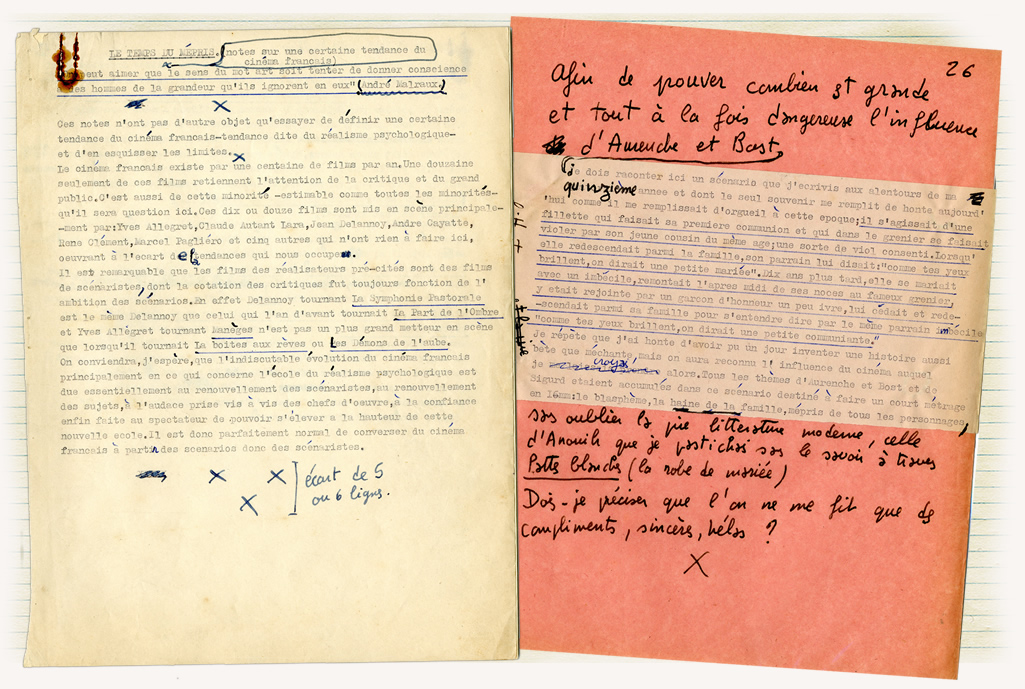

J'ai retrouvé mes amis : Rivette, Godard, Chabrol, etc. Mais c'est une étape, celle des articles dans les Cahiers du cinéma et Arts. Une étape évidemment plus intellectuelle, car il s'agissait de réfléchir sur les films, de les commenter. D'écrire, quoi ! Il ne s'agissait pas de se laisser saouler par les images, il fallait vraiment analyser le scénario. Ça a été une étape formidablement importante : j'ai commencé à chercher pourquoi les films n'étaient pas entièrement intéressants, pourquoi la première moitié était bonne et pourquoi la seconde partait dans tous les sens. Pour la première fois, au lieu de dire « c'est bon ! », « c'est mauvais ! », j'ai commencé à essayer d'imaginer comment ça aurait pu être bon ou pourquoi c'était mauvais.

En m'encourageant à écrire, à partir de 1953, Bazin m'a rendu un grand service, car la nécessité d'avoir à analyser son plaisir et à le décrire, si elle ne nous fait pas d'un coup de baguette magique passer de l'amateurisme au professionnalisme, nous ramène au concret et nous situe quand même quelque part, à cette place mal définie où se tient le critique. Le risque, à ce moment, serait de perdre son enthousiasme. Heureusement, ce ne fut pas le cas.

Ai-je été un bon critique ? Je ne sais pas, mais je suis certain d'avoir toujours été du côté des sifflés contre les siffleurs, et que mon plaisir commençait souvent où s'arrêtait celui de mes confrères : aux changements de ton de Renoir, aux excès d'Orson Welles, aux négligences de Pagnol ou Guitry, aux anachronismes de Cocteau, à la nudité de Bresson.

Je divulguais, je vulgarisais dans Arts les positions des Cahiers. Au début surtout, car, peu à peu, je me suis orienté dans un sens plus personnel, dans la mesure, sans doute, où j'étais amené à parler de films qui n'intéressaient pas les Cahiers. J'ai également appris à me soumettre à certaines obligations. J'en suis venu à disséquer les films à ce point que, lors de ma dernière année à Arts, ce n'était plus de la critique à proprement parler, mais déjà de la critique de metteur en scène que je faisais. Je ne m'excitais plus que sur ce qui ressemblait à ce que j'avais envie de faire, et je devenais trop passionné, trop méchant.

Mon article sur la « politique des auteurs », dans le numéro 31 des Cahiers du Cinéma, était surtout un papier dévastateur contre le cinéma français tel qu'il se faisait à l'époque. Il était si violent qu'une partie seulement fut publiée : nous avons supprimé un certain nombre d'attaques envers René Clair, René Clément, Jean Delannoy... J'étais très en colère à l'époque, et il m'était difficile d'être dans la demi-mesure. Ce qui m'intéressait alors, c'était cette idée que la carrière d'un bon réalisateur résumait sa pensée, de son premier film à ses derniers, plus matures. Au final, peu m'importait de savoir si tel ou tel film de son œuvre avait été un succès ou un échec, était bon ou mauvais : chacun de ses films est une facette de sa pensée, et c'est ça qui était important. J'avais résumé cette philosophie avec un exemple, que Jean Delannoy ne m'a jamais pardonné : « Le meilleur film de Jean Delannoy n'égalera jamais le pire film de Jean Renoir. » Et c'est ce que j'entendais alors par « politique des auteurs ».

Maintenant, j'aime plutôt la nuance, je suis moins péremptoire. Je me rends compte aujourd'hui que j'avais la réputation d'un démolisseur, quelqu'un m'a même appelé « le fossoyeur du cinéma français », mais c'est parce qu'on se souvient toujours mieux des éreintements que des éloges. Quand j'aimais un film, je le défendais avec énergie. L'année de Et Dieu... créa la femme, que j'avais beaucoup aimé, la presse avait tellement attaqué Brigitte Bardot qu'elle m'a envoyé une lettre pour me remercier d'être le seul à l'avoir défendue !

Sur les films que j'aimais, je faisais couramment cinq ou six articles, ça devenait pratiquement une vraie campagne de presse qui se suivait de semaine en semaine, par exemple pour vanter les mérites de Lola Montès ou du Condamné à mort s'est échappé, comme un feuilleton à suivre dans le journal Arts.

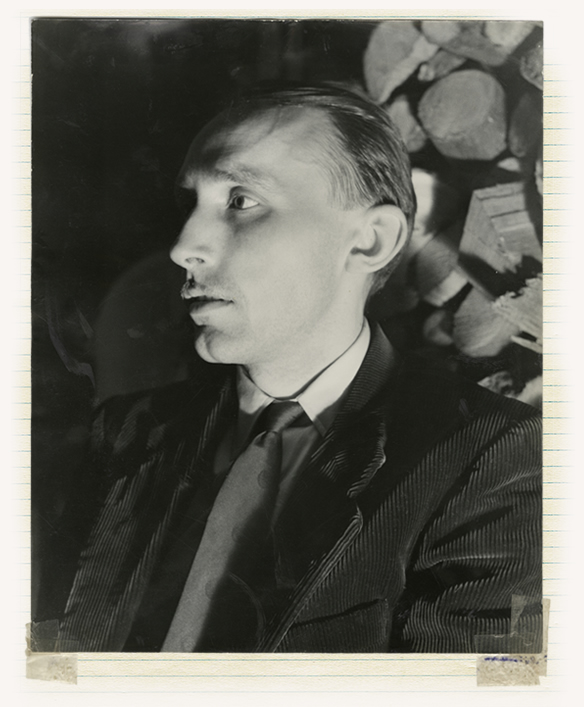

Bazin était le meilleur écrivain de cinéma en Europe. Parler avec lui, c'était comme pour un Hindou se baigner dans le Gange.

Rédacteur à L'Écran français, Esprit, Le Parisien libéré, Radio-Cinéma-Télévision, La Revue du cinéma et à L'Observateur, Bazin a fortement influencé les cinéastes de la Nouvelle Vague, à commencer par ceux qu'il avait réunis autour de lui aux Cahiers du cinéma et qui justement commençaient à tourner leurs premiers films au moment où Bazin disparaissait après dix ans de maladie. Il me semble le seul à s'être interrogé sur la fonction de critique.

Tous ceux qui ont eu la chance de connaître André Bazin s'accordent à le décrire comme un homme étonnant, d'une très forte personnalité et – je ne crains pas d'employer cette expression au pied de la lettre – un être d'exception. André Bazin avait l'innocence d'un personnage de Giraudoux. Sa bonté était quasiment légendaire.

Bazin était un merveilleux dialecticien. Chacun de ses développements donnait à son interlocuteur l'impression de voir la logique en action. Il croyait au pouvoir absolu de la discussion et il en faisait la preuve constamment. Dans un premier temps de la discussion, il épousait la thèse adverse comme pour montrer qu'il l'avait bien comprise. Puis il la réfutait avec douceur et précision, laissant la conversation ouverte, afin de ne pas imposer la conclusion. Finalement, Bazin est mort sans avoir ni ennemis, ni adversaires, ni détracteurs. Je me suis efforcé de parler de Bazin avec distance, comme s'il s'agissait pour moi d'un homme comme un autre, alors qu'André a été l'homme que j'ai le plus aimé.

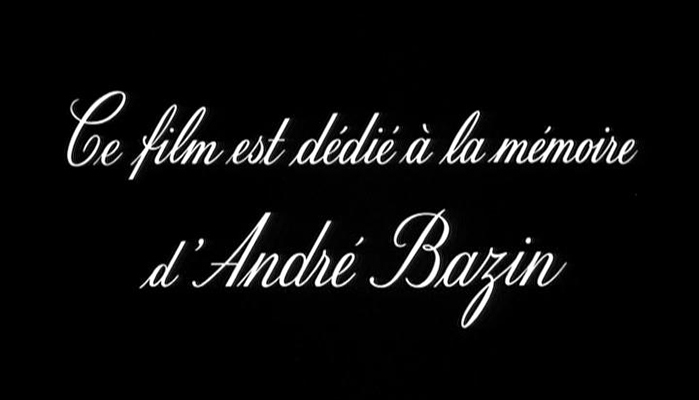

Depuis ce jour de 1948 où il me procura mon premier travail de cinéphile à ses côtés, je devins son fils adoptif et lui dois ainsi tout ce qui est arrivé d'heureux dans ma vie par la suite. Il m'a appris à écrire sur le cinéma, il a corrigé et publié mes premiers articles et c'est grâce à lui que j'ai pu accéder à la mise en scène. Il est mort quelques heures après la première journée de tournage de mon film Les 400 coups.

- Anne Gillain, Le Cinéma selon François Truffaut, Flammarion, 1988

- Aline Desjardins, Aline Desjardins s'entretient avec François Truffaut, Ramsay, 1987

- François Truffaut, Les Films de ma vie, Flammarion, 1987

- André Bazin, Le cinéma de l'Occupation et de la Résistance, UGE, 1975 (préface de François Truffaut)

- Dudley Andrew, André Bazin, Éditions de l'Etoile / La Cinémathèque française, 1983 (préface de François Truffaut)

- André Bazin, Jean Renoir, Champ libre, 1971 (présentation par François Truffaut)

- François Truffaut, François Truffaut : Correspondance, Hatier, 1988

- François Truffaut, « Adieux à André Bazin », Arts, 19 novembre 1958

- Philippe Labro, « Les Confessions de Truffaut », Lui, n° 9, septembre 1964

- Marshall Lewis, Rudy M. Franchi, « Conversations with François Truffaut », New York Film Bulletin, n° 3, Special Truffaut issue, 1962

- Jean Collet, Michel Delahaye, Jean-André Fieschi, entretien avec François Truffaut, Cahiers du cinéma, n° 138, décembre 1962

- Émission Cinéastes de notre temps , « François Truffaut ou l'esprit critique » (2 décembre 1965) © INA