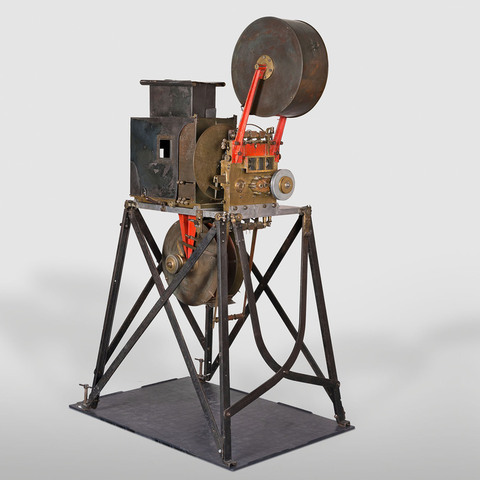

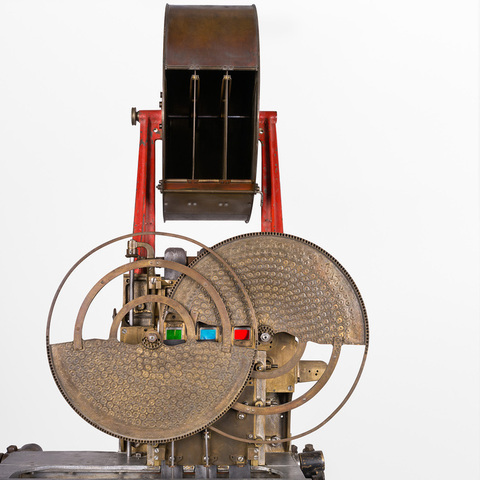

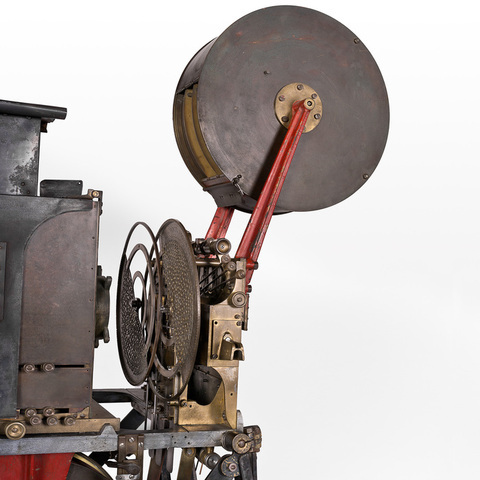

Projecteur de film 35 mm trichrome

Fiche détaillée

Type de l'appareil

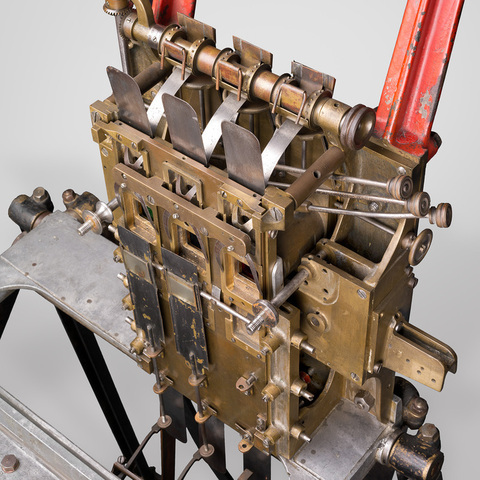

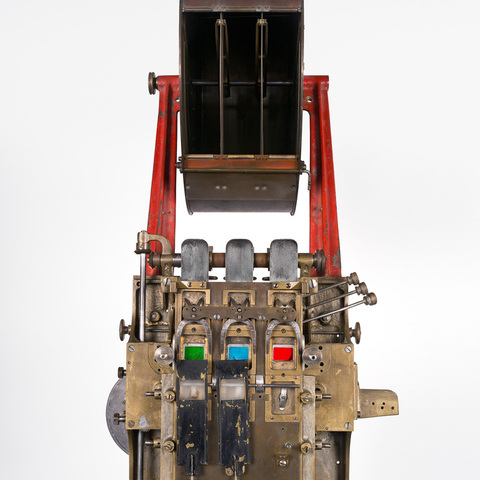

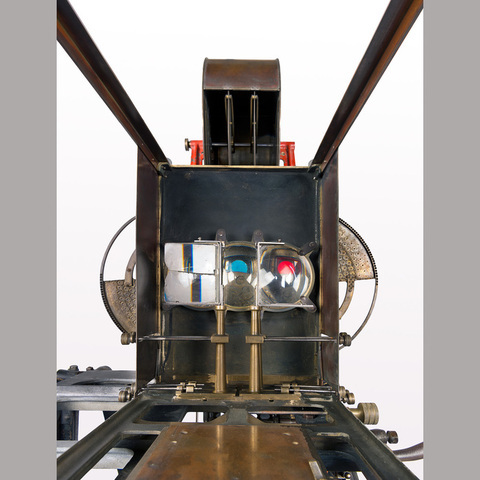

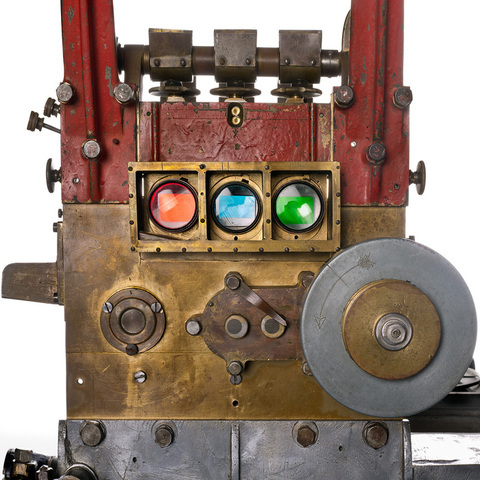

entraînement de trois films 35 mm trichromes par trois séries de mécanismes à chiens ; excentrique et bielle ; deux séries de trois débiteurs dentés ; deux obturateurs tournant en sens inverse l'un de l'autre ; bras débiteur et carter pour trois rangées de film ; bras récepteur et carter pour trois rangées de film ; trois objectifs ; trois filtres bleu, vert, rouge ; lanterne avec trois condensateurs et un prisme réglable ; table en fonte

Auteurs

Doyen Docteur Eugène Louis

Paris, 6 rue Piccini

Fabricants

Auguste Hulin

Le Vésinet, 65 avenue de la Princesse

F. Monpillard

Paris, 22 boulevard Saint-Marcel

Utilisateurs

Doyen Docteur Eugène Louis

Paris, 6 rue Piccini

Distributeurs

Informations non disponibles

Sujet du modèle

Informations non disponibles

Objectif

un prisme 9 x 8 cm ; trois condensateurs monture 22 x 10,5 cm ; trois objectifs 4 cm

Taille de l'objet

Ouvert :

Informations non disponibles

Fermé :

Longueur : 130 cm

Largeur : 81.5 cm

Hauteur : 184 cm

Diamètre :

Informations non disponibles

Taille de la boîte de transport

Informations non disponibles

Remarques

Il s'agit d'un prototype (retrouvé chez les descendants du mécanicien de Doyen, Auguste Hulin), l'appareil n'ayant pas été fabriqué au-delà de ce seul exemplaire. Il existe aussi une caméra trichrome reposant sur le même principe (vendue à Christie's, 16 octobre 2001), qui se trouve dans les collections de la Cinémathèque française : AP-24-3464. La construction de ces deux appareils a duré jusqu'en 1914, comme le montrent les archives Doyen données à la Cinémathèque française (notamment les lettres adressées à F. Monpillard pour la fabrication des filtres de couleurs).

"Doyen travaille, avec son assistant Auguste Hulin, à un procédé de cinématographie en couleur pour lequel il finit par déposer un brevet le 22 mai 1912. De courts essais sont réalisés en plein air (Parade de drapeaux, Marchands de glaces, Bateau-mouche sur la Seine, etc.), ces derniers s'avèrent probablement décevants. Debut juin 1914, à la veille de la Première guerre mondiale qui interrompa ses travaux, Doyen n'est toujours pas parvenu à une solution satisfaisante, comme il l'avoue lui-même à mots couverts le 3 juin 1914 à Alfred H. Saunders, un des responsables de la Colonial Motion Picture Corporation : "Je termine actuellement un nouveau cinématographe en couleurs qui donne une sélection très belle et qui va me permettre d'ici peu de faire cinématographier des opérations en couleurs. Je pourrai vous tenir au courant de cette question. La cinématographie en couleurs est assez délicate et les résultats obtenus jusqu'ici par différentes maisons n'ont pas été très satisfaisants. Les appareils existants sont incapables notamment de cinématographier en couleurs des opérations chirurgicales". [...] S'ils échouèrent apparemment dans leur intention d'inaugurer le cinéma chirurgical en couleurs, Doyen et Hulin entrevirent en revanche les potentialités du "triple écran" tel qu'Abel Gance devait le mettre en oeuvre à la fin des années vingt. Leur système présentait en effet - selon ses propres dires - d'incomparables avantages en configuration noir et blanc : "Ainsi dans le cas des films noirs (monochromes), on peut prendre une scène exceptionnelle sur trois films différents et on peut même varier les diaphragmes des trois objectifs si l'on n'est pas certain du temps de pose ou si un ciel alternativement couvert et lumineux produit des inégalités de lumière. On peut également, en disposant convenablement les trois objectifs et les fenêtres correspondantes, prendre trois films panoramiques, soit en largeur, soit en hauteur, de telle manière que les images soient, soit juxtaposées, soit superposées sur l'écran de projection, où sera reproduite la vue panoramique" (Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen, Paris, Jean Doyen éditeur, 2004, p. 88-90).

"La présente invention a pour objet des appareils pour la tri-cinématographie en noir et principalement pour la projection en couleurs dans lesquels on utilise trois films séparés et permettant l'emploi de diaphragmes et d'écrans variés sur les trois objectifs ainsi que la sensibilisation de chacun des films d'une manière différente, de façon que pendant un temps déterminé les trois photogrammes soient impressionnés suivant le procédé de sélection des couleurs de Ducos du Hauron. Dans l'appareil de prise de vues, l'avancement simultané des trois bandes dans les couloirs correspondants est obtenu par un mouvement unique, manivelle ou force motrice quelconque, qui commande en même temps un obturateur rotatif formant volant et un coulisseau qui porte les griffes mobiles servant à l'entraînement des bandes. Ces griffes comportent chacune plusieurs dents de manière à répartir sur plusieurs perforations l'effort exercé. Le coulisseau reçoit son mouvement alternatif au moyen d'un excentrique qui commande une bielle ; cet excentrique est désaxé par rapport à l'axe du coulisseau et de l'appareil afin d'avoir un plus grand bras de levier au démarrage des bandes et une remontée plus rapide puisque le chemin à parcourir pendant le même temps est moindre. Les objectifs sont montés chacun sur un support et ces supports sont eux-memes maintenus sur une plaque coulissant verticalement dans le bâti de l'appareil. Cette disposition permet en même temps qu'un déplacement vertical simultané des trois objectifs un déplacement transversal des objectifs extrêmes et cela au moyen de crémaillères qui produisent ce déplacement parallactique. De cette façon on peut rapprocher les deux objectifs extrêmes jusqu'à superposition des images. A cet effet les trois films sont aussi rapprochés que possible ; on peut même faire chevaucher les bords latéraux des deux films extrêmes sur les bords du film central, l'ensemble étant maintenu au moyen de couloirs spéciaux. En ce cas le coulisseau porte seulement quatre séries de griffes au lieu de six. [...] Le magasin qui est complètement distinct du mécanisme d'entraînement des bandes se compose d'une carcasse métallique démontable sur l'un de ses côtés pour faciliter le chargement en chambre noire et enfermée dans un coffre portes. La carcasse supporte à sa partie antérieure une contre-plaque munie des organes de pression nécessaires pour appliquer les films dans leur couloir respectif et contre leurs griffes d'entraînement ; cette contre-plaque assure en même temps le parfait centrage du magasin dans l'appareil. Dans le magasin et supportées par la carcasse qui leur sert de palier sont disposées les trois bobines de films vierges et les trois bobines de films impressionnés. Chacune de ces bobines est formée par une joue à moyeu et par une joue à noyau de bois, de plus les trois bobines supérieures sont folles sur un axe à bouton moleté arrêté par un piston à ressort pénétrant dans une gorge circulaire de l'axe. [...] Pour faciliter le chargement en plein jour les bobines de films vierges sont enfermées dans des carters étanches à porte qui sont fixés d'une façon amovible sur la carcasse. Chaque bande vierge en sortant de sa bobine support passe sur un rouleau à picots qui reçoit son mouvement de rotation d'un pignon conique calé sur un arbre vertical recevant lui-même son mouvement du mécanisme d'entraînement des bandes et de l'obturateur par l'intermédiaire d'un manchon d'accouplement et de deux pignons coniques. Après l'impression, chaque bande passe sur un autre rouleau à picots commandé également par l'arbre au moyen de deux pignons coniques. [...] L'appareil de projection comporte comme l'appareil de prise de vues, un mouvement unique commandant l'avancement des films au moyen de griffes à plusieurs dents, les rouleaux guides à picots et enfin le système obturateur qui comporte dans ce cas deux obturateurs différentiels de forme spéciale et tournant en sens inverse l'un de l'autre. La forme de ces obturateurs est calculée de manière à permettre l'obturation et le découvrement des trois objectifs avec une simultanéité parfaite, afin d'éviter pendant les projections la persistance d'une des trois teintes fondamentales sur la rétine. Les bobines enrouleuses sont commandées par un dispositif spécial d'enrouleuse et qui est commandé de préférence par la force motrice qui actionne le projecteur. La source lumineuse, un arc électrique par exemple, est unique pour les trois objectifs et ses rayons sont réfractés par plusieurs prismes disposés en éventail et ayant leur base dirigée vers le film central. Ces prismes réfractent les rayons lumineux de l'arc vers les condensateurs des objectifs extrêmes. Les objectifs de projection sont réglables tous les trois séparément dans le sens vertical et les deux extrêmes sont réglables entre eux dans le sens transversal de telle manière que ce double déplacement parallactique permet le réglage nécessaire pour obtenir la superposition parfaite des images. Tous ces organes, l'arc, les prismes et les condensateurs sont ainsi réglables dans toutes les positions afin d'obtenir une mise au point parfaite, ils sont renfermés dans une enveloppe métallique munie d'un système d'aération quelconque" (Eugène Louis Doyen, brevet français n° 444 119, déposé le 22 mai 1912, délivré le 30 juillet 1912, "Appareils pour la tri-cinématographie, soit en noir, soit en couleurs, cette dernière par superposition de trois images sélectionnées obtenues sur trois films différents").

Bibliographie

Thierry Lefebvre, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen, Paris, Jean Doyen éditeur, 2004, p. 86-90.