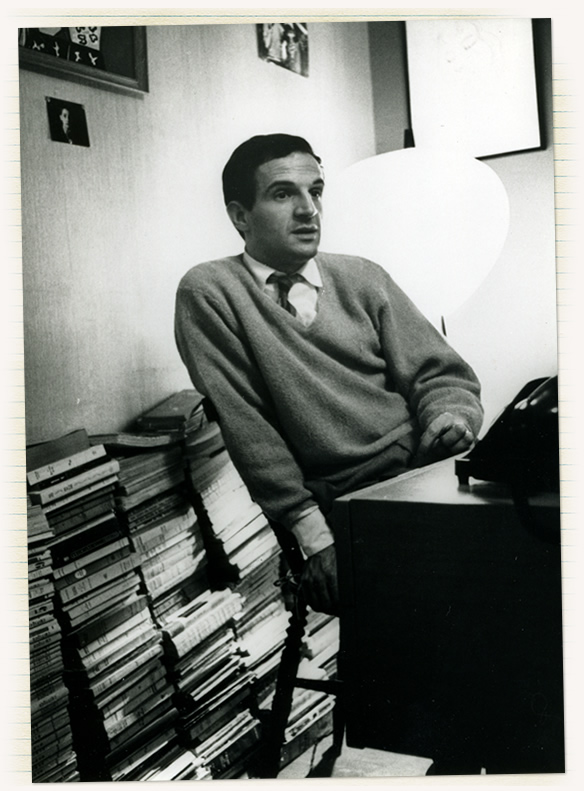

Les Films du Carrosse

Mon beau-père dirigeait une Société de distribution et de production, Cocinor. Il avait produit mon premier film, Les 400 Coups, puis m'avait suggéré, si je voulais garder les mains libres, de créer ma propre maison de production. J'ai donc fondé les Films du Carrosse – en référence au Carrosse d'or de Jean Renoir – et, par chance, cette petite société est encore debout vingt ans après. Tout est donc parti de ce premier film qui a gagné beaucoup d'argent. Mais ce que je n'aurais pas pu prévoir, c'est la façon dont je me comporterais dans ce métier.

Après la mort de mon beau-père, Ignace Morgenstern (à peu près le seul producteur honnête dans le cinéma français), j'ai eu la responsabilité de ne pas foutre par la fenêtre l'argent de sa veuve. J'avais des rêves de production et d'achat de matériel, tout cela demandait de l'énergie et du succès. Mon beau-père avait commencé les discussions avec des distributeurs pour Tire-au-flanc et Jules et Jim, mais rien n'était conclu ; c'est Marcel Berbert et moi qui avons pris le relais mais, outre que nous ne faisions pas le poids, les gens du négoce cherchaient à profiter de la situation, si bien que nous nous sommes épuisés en contacts non décisifs.

Mon deuxième film, Tirez sur le pianiste, a été produit par Pierre Braunberger, qui avait acheté Les Mistons. Dans un premier temps le Pianiste a été un échec. À cause de cette douche écossaise, le tournage de Jules et Jim a été très angoissant. J'ai tourné ce film grâce à la confiance de Jeanne Moreau. Nous n'avions pas de distributeur – mon beau-père était mort – et c'est seulement quand le film a été terminé que nous avons été rassurés : ça a marché partout et j'ai eu l'impression que je faisais partie du métier. Pourtant, dès que Ray Bradbury m'a cédé les droits de Fahrenheit 451, je me suis rendu compte que je ne trouverais jamais le financement de ce film en France.

Le trac a commencé à m'envahir. Je ne savais pas comment monter mon film suivant en tant qu'affaire. Ma société, le Carrosse, pouvait coproduire un tiers ou la moitié du film mais sans plus. Avec qui nous acoquiner ? Les offres ne manquaient pas, ce n'était donc pas vraiment un problème, mais dès que je trempais là-dedans et que j'apprenais que Belmondo demandait 60 millions de salaire, cela me hérissait et me donnait envie de changer de métier. En fait, j'aurais aimé ne pas avoir à m'occuper de tout cela et même ne pas en entendre parler. Mais alors, je n'aurais plus été un cinéaste libre et je n'aurais plus pu choisir mes acteurs.

Ma seule tactique était de tourner un film à très bas budget après chaque film cher, afin de ne pas me laisser entraîner dans l'escalade qui menait aux concessions graves, à la mégalomanie ou au chômage.

Ainsi, La Peau douce a été un film de circonstance pour renflouer le Carrosse en vue de préparer Fahrenheit, avec une production peu risquée au départ et susceptible de faire plus d'argent que Jules et Jim. Au départ, le Carrosse devait être le seul producteur, et ma belle-mère me prêtait l'aide au cinéma de Sédif (25 millions), remboursable sur les premières ventes. Là-dessus, elle est allée voir 8½ de Fellini et... elle a été conquise. Ensuite, elle m'a tellement admiré qu'elle a préféré investir son aide et la risquer au lieu de la prêter.

Ma société m'a permis d'établir des scripts avec mes amis scénaristes, puis de constituer le casting et d'établir le budget. Ceci m'a donné une totale liberté de création, car le film s'est trouvé protégé des influences extérieures. Avec Jean Gruault, Suzanne Schiffman ou d'autres scénaristes, un script était établi. Marcel Berbert, qui administre le Carrosse depuis le début, et Gérard Lebovici, mon agent, déterminaient le budget, cherchaient le financement et rédigeaient des contrats pour protéger le film. Je me suis senti très aidé dans cette étape, et le jeu a consisté alors à faire ce dont j'avais envie en m'efforçant de ne pas gaspiller l'argent des financiers.

Cette méthode a déplu, pour des raisons compréhensibles, aux financiers français, qui n'aiment pas qu'on vienne leur demander seulement leur argent. Par contre, cela a mieux fonctionné avec les maisons américaines, toujours à la recherche de films français susceptibles d'être exploités un peu partout dans le monde. Ces maisons américaines sont moins sensibles que les françaises à la question du star system. À l'intérieur d'un budget raisonnable, elles m'ont fait confiance, grâce aussi aux qualités d'organisation et de correction quasi légendaires de Marcel Berbert, administrateur de la société et de chacune de nos productions.

De tous mes tournages, celui de Fahrenheit a été le plus pénible, le plus lent, le plus difficile, et c'est pourquoi j'ai désiré tourner The Bride Wore Black en France. Naturellement, l'idéal pour moi était de le tourner non seulement en France mais aussi en langue française. Je voyais mal pourquoi United Artists s'y serait opposé.

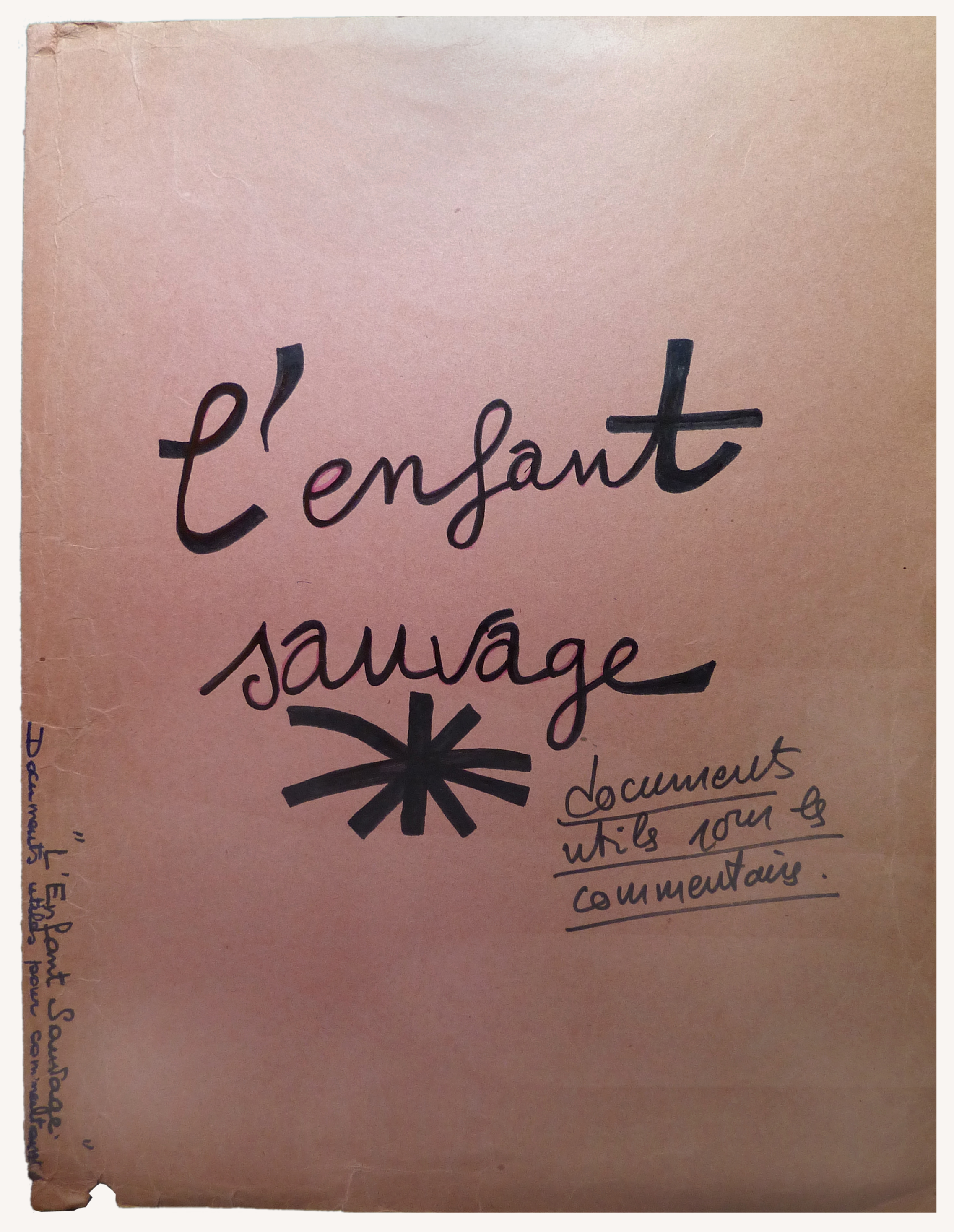

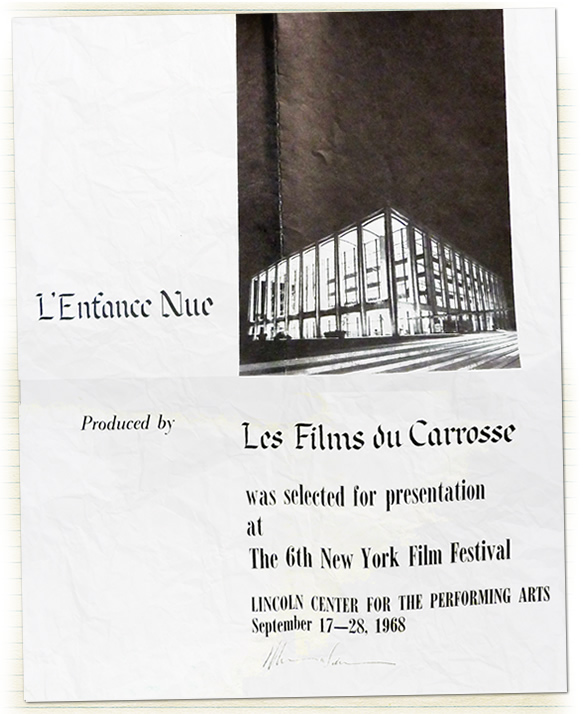

Quand je suis rentré d'Angleterre après Fahrenheit, j'étais décidé à mettre les bouchées doubles, à tourner préférablement des films en français et à mener plusieurs projets de front. Pendant que je tournais Baisers volés, début 1968, je préparais La Sirène du Mississipi et L'Enfant sauvage. Les gens de la United Artists n'aimaient pas le projet de L'Enfant sauvage, principalement parce que je le voulais en noir et blanc. Finalement, ils ont dit : « D'accord pour L'Enfant sauvage, mais il sera couplé avec La Sirène du Mississipi et nous amortirons les pertes de l'un sur les bénéfices de l'autre ». J'ai accepté, et s'est produit cette chose cocasse, qui montre bien qu'on ne peut jamais prévoir : avec un budget de 750 millions, La Sirène en a perdu 350, mais L'Enfant sauvage, qui a coûté un peu moins de 200 millions, se met à en gagner 400 ! À vrai dire, il ne faudrait pas seulement parler de réussites et d'échecs mais aussi d'impressions de succès et d'impressions d'échecs. Il ne faudrait jamais raisonner à partir du nombre d'entrées de l'exclusivité parisienne, puisqu'un film peut multiplier ce chiffre par six sur l'ensemble de la France, et il peut aussi faire l'objet d'une cinquantaine de contrats de vente à travers le monde.

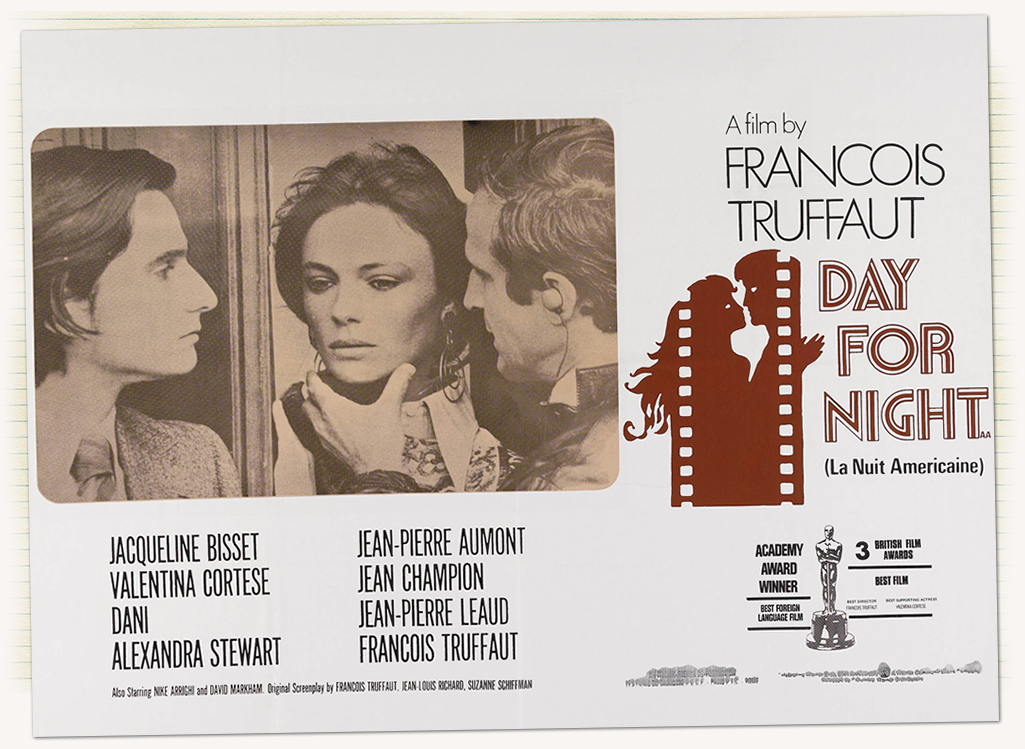

Ce que j'apprécie, lorsque je travaille avec une compagnie américaine, c'est la liberté, et, par dessus tout, la liberté de choisir les acteurs qui me plaisent, connus ou inconnus. Maintenant, il faut bien voir que les relations de travail que l'on peut avoir avec une major company ne relèvent pas forcément de la haute fidélité sur longue durée. Quand le scénario de La Nuit américaine a été terminé, je l'ai naturellement porté aux Artistes Associés puisqu'on avait fait quatre films ensemble et, à ma grande déception, ils l'ont refusé comme ils en avaient le droit. Par chance, j'ai rencontré Bob Solo, qui cherchait des projets français pour Warner Bros. Le film a gagné l'Oscar, une dizaine de prix américains, c'était l'euphorie, c'était l'idylle avec les gens de Warner qui me disaient : « Quand nous donnez-vous votre prochain script ? » Je leur ai fait lire Adèle H. Consternation, refus. Je suis retourné chez Artistes Associés, ils ont aimé Adèle, l'ont adopté et s'en sont bien trouvés puisque nous avons rempilé ensemble pour les trois films suivants, L'Argent de poche, L'Homme qui aimait les femmes et La Chambre verte.

Si United Artists avait refusé de financer L'Enfant sauvage, je serais certainement allé le proposer à la télévision. La chaîne TF1, coproductrice du Dernier métro, a été très correcte. Ils n'ont pas demandé à voir un mètre de pellicule avant la copie standard, c'est une nouvelle façon de financer les films avec l'argent des contribuables ou celui des gens qui acquittent la redevance télé.

Finalement, mon activité de producteur n'a fait qu'étayer mon activité de réalisateur. Avec les Films du Carrosse, nous avons fait de la production déléguée. Je mettais mon salaire dans la balance, j'apportais mon scénario, l'ensemble me donnant droit à 50% du film, donc au contrôle artistique, donc à l'indépendance. Je suis devenu un petit patron-producteur-créateur afin de devenir et de rester pleinement cinéaste. Sans cette organisation et cet entourage, j'aurais probablement renoncé à garder le Carrosse et j'aurais fini par travailler pour des producteurs.

J'ai été coproducteur pour Mata Hari de Jean-Louis Richard, Tire-au-flanc de Claude de Givray, Paris nous appartient de Rivette, Le Testament d'Orphée de Cocteau et Deux ou trois choses que je sais d'elle de Godard. En général, c'est l'amitié qui m'a décidé à me lancer là-dedans car le métier de producteur ne m'intéresse pas.

Je n'ai pas le goût du pouvoir. Je n'ai jamais levé le petit doigt pour prendre du pouvoir dans quelque institution que ce soit car, ainsi que le dirait Serge Gainsbourg : « J'en ai rien à cirer. » Pour tout dire, je m'entends mieux avec les metteurs en scène-producteurs qui luttent et évitent de se plaindre qu'avec les enfants gâtés qui croient que tout leur est dû. Les responsabilités, financières ou autres, empêchent de céder aux états d'âme.

- Pierre-Jean Benghozi (dir.), Christian Delage (dir.), Une histoire économique du cinéma français (1895-1995) : regards franco-américains, Delage, 1997

- Laurent Alfonsi, L'Aventure américaine de l'œuvre de François Truffaut, L'Harmattan, 2000

- Serge Daney, Jean Narboni, Serge Toubiana, entretien avec François Truffaut, Cahiers du cinéma, n° 315, septembre 1980

- François Truffaut, « 46 réponses de François Truffaut à 47 questions de Pierre Ajame », Le Nouvel Adam, n° 19, février 1968

- François Truffaut, François Truffaut : Correspondance, Hatier, 1988