« Fahrenheit 451 », un tournage difficile

Depuis Les 400 coups, je voulais faire un film où les livres seraient les héros de mon propos. Au début, j'ai songé à adapter à l'écran un roman de René-Jean Clot que j'aimais beaucoup, Le Bleu d'outre-tombe. Je voulais un film qui se passât entièrement dans une classe, avec des enfants encore. Mais peu à peu, au cours de l'élaboration du scénario, je me suis rendu compte de la place envahissante que prenaient les adultes. J'ai renoncé. Puis le producteur Raoul Lévy m'a parlé du livre de Ray Bradbury. Mais à l'époque je détestais la science-fiction. Je trouvais que faire de la science-fiction, c'était manquer d'imagination. Alors il m'a raconté l'histoire en trois phrases : une société où il est interdit de lire, où l'on brûle les livres quand on les découvre, et le final de l'œuvre avec les hommes-livres, des intellectuels qui ont décidé de sauver la culture en apprenant les livres par cœur. Dès cet instant, j'étais décidé : je ferais Fahrenheit 451. Il m'a fallu quatre ans pour arriver au bout de mes peines.

Mon erreur, au départ, était de vouloir faire un film français. Je ne prétendais pas m'entourer de vedettes, multiplier les décors, les gags visuels, j'apportais seulement un sujet. C'était trop vaste, trop fort pour ce qu'étaient les films français. Je ne dirais pas trop original, mais enfin spécial. Vous ne trouverez personne en France qui mise plus de cent vingt millions sur un film d'auteur. Celui-ci finalement en aura coûté sept cent cinquante. Mais à Pinewood, près de Londres où je tournais, en sandwich entre La Comtesse de Hong-Kong de Chaplin et Casino Royale, le nouveau James Bond, Fahrenheit passait inaperçu.

C'était un film assez ample, assez spectaculaire et il était impossible de trouver le financement d'un tel film en France, ainsi que les possibilités de le faire : il y avait souvent des décors qui prenaient feu, il fallait donc des studios absolument aménagés avec des équipes de pompiers réels en plus de nos acteurs pompiers prêts à éteindre les incendies. Il fallait des lance-flammes, tout un matériel. Bien que le film soit très différent, on devait quand même faire appel à peu près aux mêmes techniciens que ceux qui font les films de James Bond.

Nous étions vraiment dans un film où les personnages principaux sont les livres : les personnages en chair et en os passent au second plan, comme quand je fais un film d'enfants : je tiens à ce que les enfants soient plus importants que les adultes. Les adultes restent dans l'arrière-plan. Là, j'avais conscience que c'étaient les livres. Mon travail consistait à essayer d'émouvoir avec ces brûlages de livres comme s'il s'agissait d'animaux martyrisés ou même de gens. Donc tout le travail était d'animer le plus possible, de rendre vivants ces livres avant de les faire mourir. Alors on a passé beaucoup de temps là-dessus, pour montrer les pages qui se tordent, se recroquevillent, qui noircissent. Et on s'est aperçu que c'est d'ailleurs très difficile de brûler des livres. Certains opposaient une très grande résistance et pour ceux que je tenais vraiment à brûler, j'étais obligé d'en faire venir plusieurs exemplaires, parce qu'on n'avait pas bien vu. Certains refusaient carrément de brûler. Et puis d'autres nous ont donné de bonnes surprises. Par exemple, certains, dont les pages se sont franchement décollées et recroquevillées comme une série de coquilles : c'était superbe, une grande joie. Sur le dernier incendie de livres, je crois qu'on peut lire les lignes en même temps qu'elles brûlent et d'après ces lignes on peut savoir de quel livre il s'agit. C'était un plaisir pour moi de faire ça. On voit par exemple : « Miss Blandish mit son chandail » ou « Les Frères Karamozov descendirent l'escalier ».

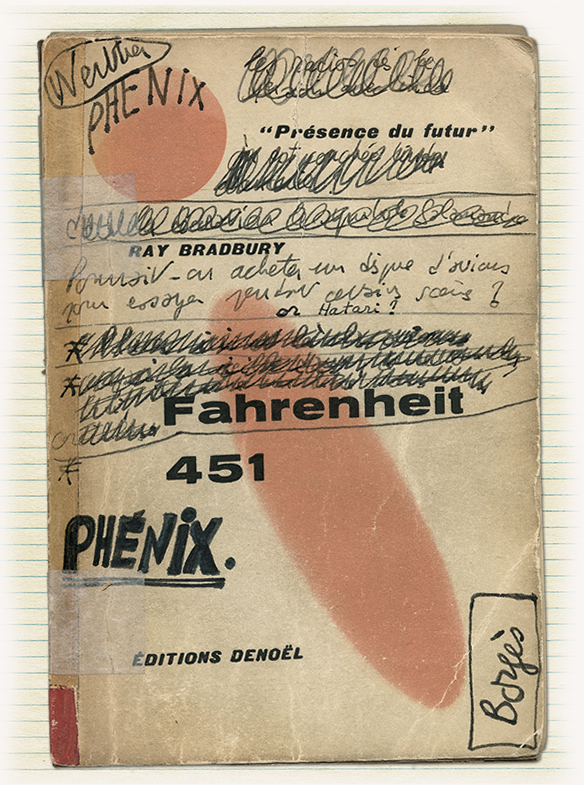

Je voulais éviter de faire un petit catalogue, je ne voulais pas qu'on dise : « Voilà les livres qu'il aime », alors j'ai laissé beaucoup faire le hasard. Et puis, quelquefois, je les ai choisis pour d'autres raisons que le titre. Par exemple, j'ai recherché des vieilles éditions comme Le Livre de demain chez Arthème Fayard, parce que pour beaucoup de gens, c'est une émotion : un livre avec ses bois gravés, tout Colette, tout Cocteau, ça vous rappelle l'avant-guerre. Alors j'ai essayé de retrouver l'équivalent pour les Anglais, les premières éditions Penguin de 1935. Il y a aussi des auteurs que je ne pouvais pas ne pas citer, parce que je les adore, comme Audiberti ou Genet. D'ailleurs, si j'étais parti dans la forêt avec les hommes-livres, j'aurais appris par cœur pour le sauver le roman de Jacques Audiberti qui s'appelle Marie Dubois.

Naturellement, j'ai eu besoin de plusieurs centaines de livres et le hasard des manipulations ou des prises de vue à plusieurs caméras a mis tel ou tel livre en évidence. Donc, la part de choix personnel était mince. Par ailleurs, certains livres ont brûlé mieux que d'autres et se sont révélés plus photogéniques ou même plus adroits à « trouver le créneau », comme on dit des acteurs qui, dans les plans généraux, parviennent le mieux à faire voir leur tête par-dessus les épaules des vedettes.

Ce film, comme tous ceux tirés d'un bon livre, appartient pour moitié à son auteur, Ray Bradbury. C'est lui qui a inventé ces incendies de livres que j'ai eu tant de plaisir à filmer et pour lesquels j'ai voulu la couleur. Je crois que c'était nécessaire, parce que nous sommes dans une histoire de feu, un film de feu, de flammes, de rouges et de jaunes. Je ne pense pas que j'aurais accepté de faire Fahrenheit en noir et blanc. J'adore le feu. Je pense que c'est pour cela que j'ai adoré le livre et évidemment j'étais très heureux de faire ces scènes d'incendie. Ce sont les choses sur lesquelles je me suis donné le plus de mal dans le film, parce que je voulais que ce soit fort, comme pour les scènes de la vieille dame qui se laisse brûler avec ses livres plutôt que de s'en séparer, ou du héros qui « grille » son capitaine.

Les avocats hollywoodiens d'Universal ne voulaient pas qu'on brûle des livres de Faulkner, Sartre, Genet, Proust, Salinger, Audiberti... « Tenez-vous en aux livres qui sont dans le domaine public », disaient-ils, par crainte de procès éventuels. C'était absurde. J'ai alors consulté un avocat londonien qui m'a affirmé : « Aucun problème. Vous avez le droit de citer tous les titres et les auteurs que vous voulez. »

Les acteurs voulaient lire des poèmes. Je m'y suis opposé. Lire des poèmes, dans ce film, cela me paraissait un pléonasme. Le film peut être poétique, mais à condition qu'on ne parle jamais de poésie. On ne voit pas brûler de poèmes, ni la Bible. La Bible, cela va trop de soi.

Pour les rôles de Linda, la femme du héros, et de Clarisse, la jeune fille, je voulais deux filles presque pareilles : Jane Fonda et Jean Seberg, par exemple, afin de ne pas tomber dans la différenciation habituelle des types féminins – la brune et la blonde – qu'utilisent généralement les films psychologiques. Pourquoi, alors, ne pas utiliser Julie Christie dans les deux rôles comme une pièce de monnaie, pile et face ?

Julie Christie était épatante, aussi facile à travailler que Jeanne Moreau ou Françoise Dorléac ; comme elles, faisant confiance, ne chipotant jamais et ne posant jamais de questions abstraites, du genre : « Que ressent-elle quand elle dit patati, patata... ? » Dans le rôle de Linda, je la filmais généralement de profil, réservant la face pour le rôle de Clarisse. Son profil était justement très beau, à la manière d'un dessin de Cocteau ; le nez droit fantastique et la lèvre supérieure très ourlée. Ce métier, qui décidément ne convient qu'à un homme sur dix, va comme un gant à neuf femmes sur dix.

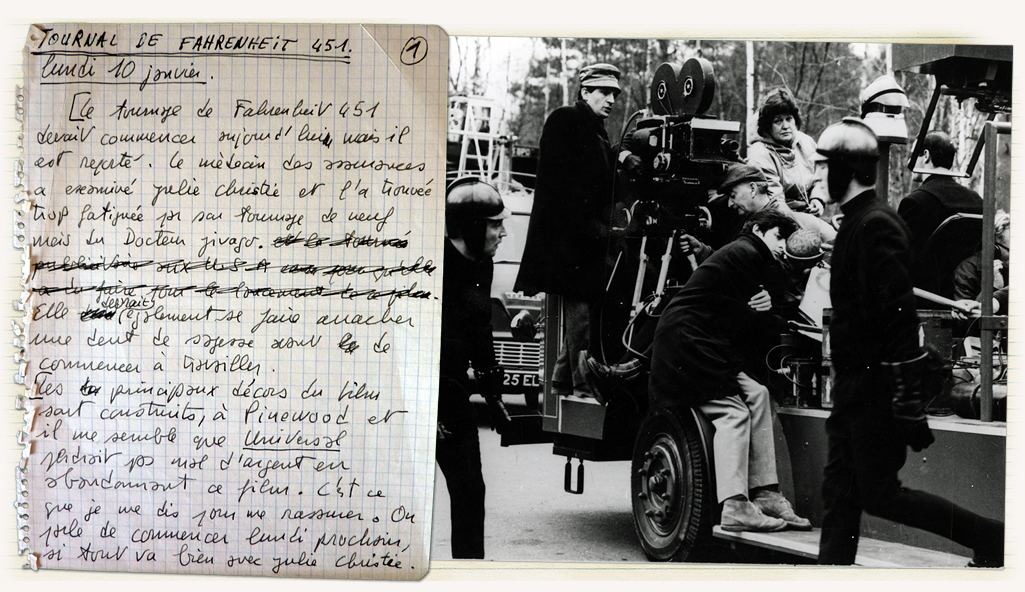

À la veille du tournage, les gros problèmes ont surgi. Les assurances ne voulaient pas couvrir Julie Christie, car le docteur la trouvait trop nerveuse. C'était la catastrophe : les décors étaient construits, les contrats signés. Après trois jours de discussion avec la production, le patron, Wasserman, a décidé de commencer sans assurance. Nous avons d'ailleurs fait tout le film en nous en passant. En France, on aurait annulé le tournage purement et simplement.

Fahrenheit 451 était mon cinquième long métrage et, pourtant, j'avais l'impression de débuter. Je faisais probablement des progrès mais je ne pouvais pas m'en apercevoir dans la mesure où je m'attaquais chaque fois à des choses plus difficiles.

Une clause dans notre contrat avec Universal stipulait que nous nous engagions à tourner le film dans le format de 1,85 sans cache, en ménageant la possibilité de passer en 1,33 à la télévision. Cette stupidité nous faisait perdre une heure par jour à cause des éléments de décors (plafonds, poutres, etc.) qu'il nous fallait rajouter au dernier moment pour masquer les lumières disposées pour notre image de 1,85. J'appris que Chaplin avait refusé cette clause et qu'il tournait avec des caches. Je demandais alors à Lewis Allen d'intervenir auprès d'Universal pour nous libérer également de cette contrainte.

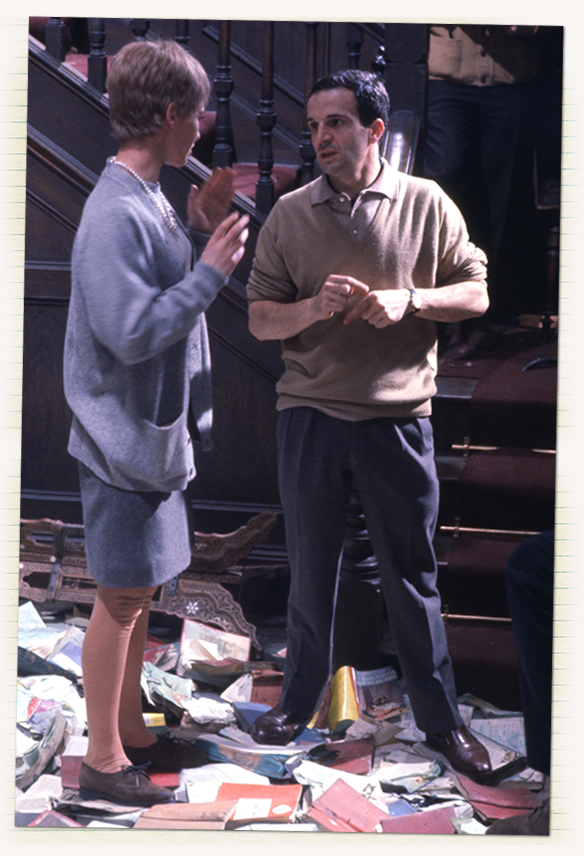

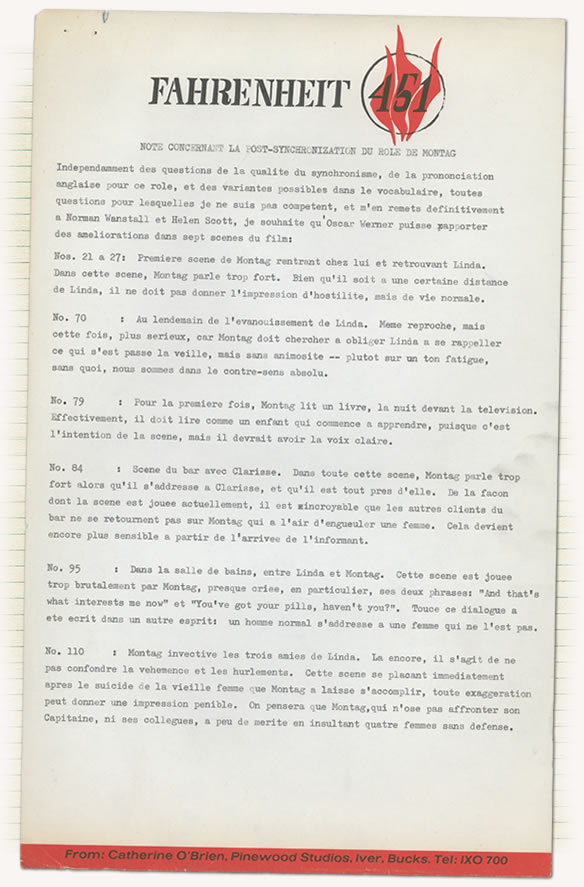

Oskar Werner avait cru que son personnage de Montag était un héros, alors que pour moi, c'était quelqu'un de dissimulé et d'incertain, éventuellement d'enfantin. Je renie complètement le résultat de son travail, car on a sur l'écran un personnage auquel on ne comprend rien, une espèce de Burt Lancaster en modèle réduit, un gueulard arrogant et immodeste.

Pour Jules et Jim, c'était un merveilleux acteur. Il était entré de plain-pied dans la peau de son personnage. Peut-être parce qu'il ne connaissait que très imparfaitement le français, il avait un charme extraordinaire. Mais dans Fahrenheit, il s'était mis dans la tête des idées trop précises de son rôle avant même le début du tournage. Peut-être était-ce le fait d'avoir travaillé à Hollywood et la nécessité de faire valoir l'éventail de ses possibilités ?

Un jour, il est devenu nerveux à propos du lance-flammes dangereusement manié dans son dos par Cyril Cusack, et une violente dispute nous opposa. C'était la deuxième fois que nous nous accrochions depuis le début du tournage. Je lui expliquai qu'il ne risquait rien puisqu'il était armé d'un faux lance-flammes et que le vrai n'entrerait en action qu'après sa sortie du cadre. Il ne voulut rien entendre, refusa d'assister à la répétition et partit s'enfermer dans sa loge. Je téléphonai au producteur, Lewis Allen, mais il nous dit que le syndicat autorisait les acteurs à refuser les scènes dangereuses et que c'était à l'acteur de déterminer s'il y avait danger ou non. Nous avons donc tourné le plan prévu, mais avec la doublure d'Oskar, un Anglais très charmant, John Ketteringham. C'était tellement agréable de tourner avec lui que je pris la résolution de faire appel à ses services chaque fois que c'était possible.

En fait, si, de guerre lasse, je laissais souvent Oskar jouer à son idée (en me protégeant par des solutions de montage), je ne pouvais pas accepter qu'il se mêle du jeu de Julie Christie ou de Cyril Cusack en leur suggérant des trucs dès que je tournais le dos. On ne se parlait plus à la fin du film. Je donnais mes indications à sa doublure qui les lui transmettait à son tour. C'était assez épuisant et je me demandais toujours ce qu'il allait faire. Si je le souhaitais en pantalon fripé, j'appréhendais qu'il n'arrivât en pantalon repassé, et tout à l'avenant ! Heureusement, dans une des scènes essentielles, quand il doit s'évanouir devant son capitaine, il a accepté de le faire. C'était très important pour moi, cet évanouissement, en quelque sorte la clé du film à mes yeux.

Le film se termine par un incendie où l'on voit un capitaine des pompiers griller comme un hanneton. Des rampes à gaz mettaient le feu à un immense décor. J'avais placé trois caméras afin de filmer l'incendie sous trois angles différents pour choisir le meilleur. En ouvrant une porte, les pompiers créèrent un courant d'air qui attira les flammes vers la troisième caméra, la plus haute, derrière laquelle je me trouvais ; le cameraman et moi avons eu si chaud que nos cheveux ont grillé. Au milieu de l'incendie, un homme suffoquait : c'était le capitaine des pompiers. Il était protégé par un masque d'amiante et par des vêtements ignifugés. Mais il avait si étroitement fixé et collé son masque protecteur qu'il étouffait. Son agonie simulée n'en fut que plus spectaculaire !

Je n'ai jamais fait un film aussi difficile. Tous les gens qui travaillent par à-coups connaissent ce phénomène du vieillissement accéléré qui nous entame de deux ans en sept mois en nous faisant vieillir par œuvre plutôt que par année. Un travail terminé nous laisse hébétés, avec l'impression d'avoir reçu un grand coup sur la tête.

Autour de moi, toute l'équipe était un peu déroutée. Ils devaient s'attendre à du super-James Bond. Mais il n'y avait pas de gadgets. J'aurais pu faire construire le limier-robot qui poursuit Montag dans le livre de Bradbury. Ç'aurait été un super-gadget dont je ne voulais pas. J'ai donc remplacé le robot par quarante regards d'un autre pompier, Fabian, que l'on retrouve tout au long du film épiant Montag. Il n'y a pratiquement qu'une seule scène de science-fiction, celle des hommes-volants qui recherchent Montag en fuite. Les choses de science-fiction sont très difficiles à réaliser et risquent souvent d'être ridicules. À un moment, Bradbury écrit : « La ville bourdonnait. » Eh bien, c'est très difficile de faire bourdonner une ville. J'ai voulu éviter tout dépaysement systématique. C'est pourquoi j'ai demandé à Bernard Herrmann une musique dramatique de type traditionnel sans aucun caractère futuriste.

J'ai tenté d'être réaliste dans le scénario et onirique au tournage, en créant dans chaque scène, même normale, un déséquilibre, un malaise, une instabilité dont Hitchcock est le maître et dont il nous a appris le secret. Dans mes autres films, il me semble que je faisais passer en premier, parfois les personnages, parfois l'histoire. Pour Fahrenheit, la priorité a été systématiquement donnée à l'intérêt visuel. Si, à l'arrivée, le film ressemble à un rêve, c'est tant mieux.

- Dominique Rabourdin, Truffaut par Truffaut, Éditions du Chêne, 1985

- François Truffaut, « Journal de tournage de "Fahrenheit 451" », Cahiers du cinéma, n° 176, mars 1966

- Dominique Jamet, entretien avec François Truffaut, Les Lettres françaises, 12 septembre 1966

- Yvonne Baby, « Entretien avec François Truffaut à propos de "Fahrenheit 451" », Le Monde, 18 septembre 1966

- Jean-Louis Bory, « Fahrenheit 451 », Arts, n° 51, 14 septembre 1966

- « François Truffaut à propos de son film "Fahrenheit 451" », émission Les Écrans de la ville diffusée par l'ORTF le 20 septembre 1966