Quand le cinéma va au musée...

Du 5 au 17 septembre 2018

Bandes à part

Le cinéma s'expose, c'est entendu depuis Henri Langlois et son musée pour le cinéma. Et plus encore depuis plus d'une quinzaine d'années, en France et ailleurs on « installe » des films entiers, on « accroche » des cinéastes. Le cinéma a relancé ainsi les dés de l'ordinaire proposition muséale en même temps que son exposition trahit peut-être aussi une interrogation sur son avenir (le cinéma comme pièce de musée ?) et une honte de ses origines (monstre de foire à la naissance). Le cinéma s'est longtemps vécu comme le bâtard de l'art. Et de fait, sa rencontre avec les arts dits consacrés dans leur espace symbolique de prédilection, le musée, ne peut jamais aller de soi, elle témoigne d'une friction ontologique qui fait encore quelques étincelles. Résistance ? Réaction ? Régression ? Provocation ? Le septième art, comme on dit – autant dire le dernier des sept –, va certes au musée dans certains films, mais entretient avec le lieu des « classiques » une relation ambivalente.

Comme sa cousine la photographie, le cinéma se rend souvent au musée pour de « bonnes raisons » : filmer l'art. Ce qui revient pour une part à reconnaître à la peinture, à la sculpture, une valeur, une antériorité et une dette. Le cinéma est ainsi : révérencieux (complexé). Mais conséquence et antidote à sa déférence, comme s'il éprouvait aussi une singularité remuante, le même peut se révéler le dernier de la classe, proprement iconoclaste. C'est plus fort que lui : dans certains films, il va au musée et ne sait pas se tenir, il fait bande à part. C'est une des puissances obligées du cinéma que de s'en prendre pour exister à ses origines – ici la peinture, ailleurs le théâtre – et de sortir du cadre ou de déborder de la scène.

En quatrième vitesse

Quand le cinéma va au musée dans un film, tout devient possible, à l'encontre d'un temps, d'un espace et de pratiques d'ordinaire codifiés. Dans un musée vu par le cinéma, on peut regarder des œuvres en courant, c'est-à-dire en modifiant radicalement par la vitesse le temps convenable de l'attention esthétique : la visite du Louvre dans Bande à part en neuf minutes et quarante-trois secondes (et moins d'une minute de film), elle-même inspirée de l'épisode florentin de Paisà et la traversée le dos courbé, pour éviter le feu des Allemands, de la Galerie des Offices. Cinquante ans après, cette même Galerie sert de décor inaugural au Syndrome de Stendhal, un film figurant l'Italie tout entière comme un gigantesque musée et rêvant une sorte de bras de fer entre cinéma et peinture. Au Louvre encore, on fait un boucan du diable au lieu d'un silence de circonstance et le « prolo », gêné et culotté, ose s'encanailler au spectacle de la beauté d'habitude réservé aux bourgeois (Gervaise). Dans un musée au cinéma, on peut se moquer rageusement des sculptures exposées tout en faisant, à son corps défendant, l'expérience existentielle, non culturelle, d'une vraie rencontre avec un visage de pierre qui laisse bouche bée (Shadows).

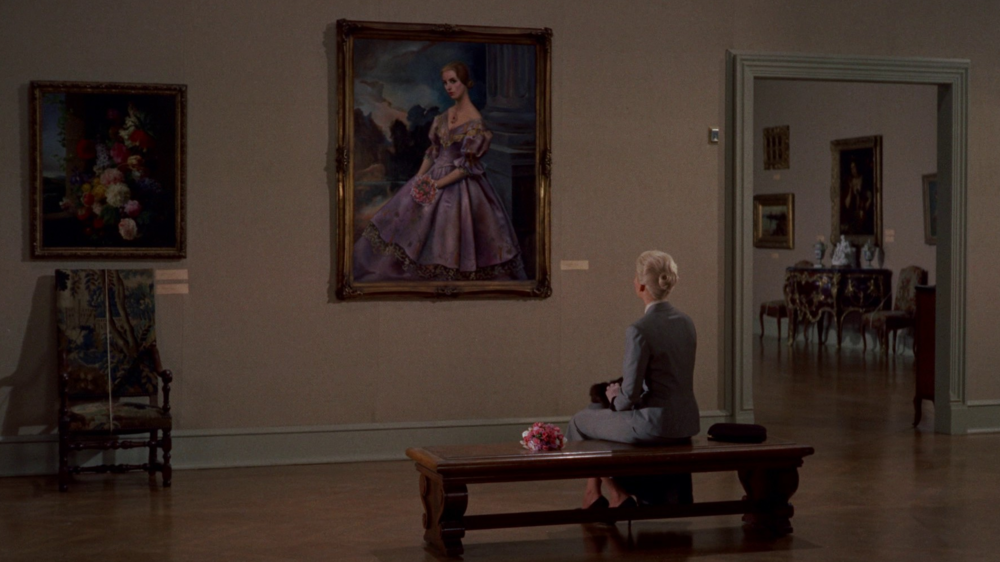

On peut venir au musée pour le dévaliser (Nick Winter et le vol de la Joconde, Thomas Crown). On peut poursuivre et être poursuivi, séduire et être séduit, voir et être vu (Blackmail, Vertigo, Pulsions), les espaces du British Museum, du Palace of the Legion of Honor à San Francisco, du Philadelphia Museum of Art, devenant dédales et jeux de cache-cache plus ou moins dangereux, l'occasion de succomber au piège érotique et mortifère de regards croisés ou non (le chignon de Madeleine) et, en somme, de se soumettre à d'immenses « trompe-l'œil » où œuvres véritables, copies et faux-semblants finissent par se confondre en un tourbillon dont le cinéma s'avère l'orchestrateur. En bout de course, on peut même se tirer dessus à l'arme automatique : effet garanti dans Les Associés de John Woo et dans L'Enquête, suspense néo-hitchcockien qui remploie la structure en hélice du Guggenheim.

Vandales

Dans un musée au cinéma, il est même possible d'entrer dans les tableaux de l'histoire de l'art et de s'y ébrouer comme dans un jardin d'enfants (Les Looney Tunes passent à l'action). Et, comble de la régression agressive ou d'un vandalisme joueur, à moins qu'on ne touche là à un cinéma conceptuel ou au retour de « dada », il arrive qu'un film s'évertue à saccager l'œuvre exposée : le Joker qui barbouille des toiles de maître en riant de toute sa bouche fendue dans le Batman de Burton. Ou Mr Bean (Bean) qui, éternuant, en vient à défigurer La Mère de Whistler, rien moins que « la Mona Lisa de l'art américain »... Quand des films poussent la provocation aussi loin, ils savent sans vouloir toujours le savoir que leur « attentat » renoue avec une des vocations de l'art moderne, celle-là même de s'en prendre à la muséification des œuvres. Et à l'opposé de l'embaumement des êtres et du temps où réside sa force émotionnelle, le cinéma joue à résister par instants à sa propre tentation de l'embaumement muséal. Le cinéma, comme cet éternuement ravageur de Mr Bean, manifeste-t-il une humeur trop longtemps retenue ? Au moins une envie de jouer les troubles fêtes et de renouer avec une trivialité et un goût même pour l'idiotie qui en fait de bons clients pour un nouveau Salon des refusés.

Il en est même qui vont jusqu'à faire « sauter » l'institution. On pense à Violence et passion de Visconti : toute la puissance de l'art, puissance mortifère à force d'être rassemblée dans une maison-musée brusquement ouverte à des courants d'air et comme bombardée. Soudain un espace farouchement privé – presque une forteresse – devient « public » et traversé de part en part par l'intrusion nécessaire de la démence de la vie. On pense aussi à un épisode de The Alfred Hitchcock Hour où un peintre, sous couvert d'attentats à la bombe, et la soi-disant bombe dans une boîte, ne cesse de faire entrer au musée des ready-mades. On pense surtout à Une visite au Louvre : en s'acquittant de filmer le prestigieux bâtiment au premier plan de leur film pour n'y plus jamais revenir, Straub et Huillet libèrent la peinture de ce « cadre » qui empêche de voir en faisant profession de montrer – il ne s'agit plus ici de voler les œuvres mais de les rendre. Et c'est à la fin de la « visite », juste avant le dernier plan, que le film profère ce mot de Cézanne : « Qu'on foute le feu au Louvre, si on a peur de ce qui est beau ! »

Bernard Benoliel