Le cinéma photographié

Du 2 au 19 septembre 2009

Le cinéma photographié – arrêts sur images

Il va de soi que le cinéma est un art des images en mouvement. Mais voilà un art animé qui n’avance qu’image par image, l’une après l’autre, chacune à son tour, le temps d’une exposition subliminale et fixe. Drôle de paradoxe.

1.

Autrement dit, le cinéma n’existe que par accumulation, empilement ordonné sur la pellicule d’images fixes, une vérité enfouie et masquée par la vitesse de défilement de la pellicule. Même une surimpression d’images à l’écran ne change rien à leur ordre de défilement, l’une derrière l’autre et chacune attendant son tour pour voir le jour et prendre un très éphémère bain de lumière. Et c’est pourtant cet éphémère-là, couplé à l’œil cérébral du spectateur, qui fabrique des images mémorables : les images de notre mémoire. Image par image. Il en va ainsi, de la conception (la pellicule photographique faite d’images vierges, séparées et successives) à l’enregistrement (la pellicule perforée, entraînée pas à pas devant l’espace d’exposition de la caméra), jusqu’à la projection (les images passant une à une devant la fenêtre du projecteur allumé).

2.

Il en va même ainsi dès les débuts historiques. En 1878, aux États-Unis, Eadweard Muybridge aligne douze appareils photographiques tout le long d’une piste en ligne droite pour restituer le galop d’un cheval, l’intérêt pour le scientifique anglais résidant exclusivement dans l’observation des « étapes », l’une après l’autre, de la course. En France, Étienne-Jules Marey étudie le vol des oiseaux avec son invention, un fusil photographique : douze photos successives sur une plaque sensible en une pression de la détente (1882). Ces films avaient bien vocation à être du « cinéma photographié », les appareils mis en batterie ou le fusil permettant d’enregistrer le mouvement « en rafale » pour mieux le décomposer et l’analyser. De même, la pellicule regardée à l’œil nu ou arrêtée net pendant la projection, plus tard le cinéma analysé au photogramme près, redeviennent de la photographie. Et il aura finalement suffi aux frères Lumière « d’accélérer » ce que Muybridge ou Marey avaient ralenti jusqu’à « l’excès », jusqu’à l’arrêt, il leur aura suffi de passer du discontinu à l’illusion du continu, de l’analyse à la synthèse du mouvement – d’avoir l’idée aussi d’une projection publique et payante… – pour inventer le dispositif dominant.

3.

Art de l’enregistrement (la caméra) et de la délivrance des formes emprisonnées (la projection), le cinéma conserve ce qu’il filme, il en garde vingt-quatre empreintes par seconde. D’où l’idée – c’est l’hypothèse de cette programmation – qu’il garde aussi, à la fois visibles et transformées, les traces de ses origines en tant qu’art et en tant que technique. Le cinéma d’après l’invention des frères Lumière continuerait naturellement à porter en lui et à donner à voir le souvenir de ce ralentissement photographique ou de sa constitution en une série d’images fixes, le souvenir de cet effet antérieur à la projection de 1895, au Grand Café, à Paris. Et pour ne citer que des cinéastes contemporains travaillant une matière filmique et documentaire issue des débuts du XXème siècle – faisant ainsi apparaître dans cet écart temporel la vérité presque génétique d’un art -, il suffit de penser aux films d’Angela Ricci Lucchi et Yervant Gianikian (Du Pôle à l’Équateur ; Prisonniers de guerre ; Sur les cimes, tout est calme…), cinéastes inventeurs d’une machine à filmer (nommée comme par hasard « caméra analytique ») faîte pour modifier la vitesse des images trouvées, en décélérer le défilement jusqu’à frôler l’arrêt. Mis sur la voie, il ne reste plus qu’à passer un cran, à exagérer encore l’expérience, à chercher la trace la plus manifeste de l’origine du cinématographe si celle-ci se confond avec l’unité photographique : le mouvement arrêté, l’arrêt sur image, le cinéma au banc-titre, en somme cette contradiction logique, le cinéma fixe, par exemple La Jetée de Chris Marker (1962).

4.

Entre Marey et Marker, quelque chose, pourtant, semble s’être perdu : non la photographie, mais un mouvement des images arrêtées. Comme si l’on était passé des images (les douze poses du vol des oiseaux) à une image (un homme ouvrant ses bras au bout d’une jetée), comme si de tous les mouvements qui composent le mouvement il n’en demeurait qu’un seul, pour l’exemple, figé et reproduit en une image, soit autant d’images identiques qui durent une image à l’écran (une image = un plan). Comme si, de l’oiseau, une seule image avait été conservée et reproduite à la projection, les autres étapes s’étant comme envolées… Il s’agit alors de redécouvrir, au fil de cette programmation sur l’art du banc-titre, comment certains cinéastes contredisent ce sentiment et cette réalité d’une perte ; comment, sans être dupes, ils recréent l’illusion du mouvement et du mouvement décomposé. C’est, par exemple, William Klein qui restitue les combats de Muhammad Ali et les K.O. qu’il inflige à ses adversaires par une série de photos enchaînées, laissant deviner quelque chose d’un mouvement ultra rapide et suggérant par son geste photographique les déplacements du boxeur qu’aucune caméra ne peut enregistrer, sauf à les ralentir ou à les arrêter (Muhammad Ali the Greatest, 1964-1974). C’est Filmarilyn de Paolo Gioli (1992) qui traite en rafale les images fixes des séances photos de Marilyn Monroe, à la vitesse de plusieurs images par seconde, des centaines et des centaines d’images fixes dans un film de neuf minutes, révélant que la plus grande star du XXème siècle est morte, non d’un abus de médicaments, mais d’un excès d’exposition aux flashes et objectifs du monde entier, abattue – par-delà le temps – par le fusil photographique de Marey. C’est Not Guilty for Abel (Gaëlle Vidalie, 2007) qui, d’image en image d’une ville et d’un cinéaste survoltés (New York, Abel Ferrara), cherche à fixer la couleur des mouvements, presque la vitesse de la lumière. Et, à l’inverse, c’est No Pasaran, album souvenir (Henri-François Imbert, 2003) qui étire le temps de vision d’une poignée de cartes postales, comme si on pouvait en espérer, à force de patience, l’animation de ces figures jaunies et mortes depuis longtemps.

5.

Il s’agit aussi de redécouvrir comment, même fixe, une image de cinéma reste animée, ne serait-ce que par le mouvement dans l’image : le mouvement fait par la caméra du cinéaste (zoom avant ou arrière, déplacements latéraux à la surface de l’image, raccords dans l’axe, gros plans…) et, bien sûr, le mouvement de l’œil qui va où il veut, se déplace à son gré sur l’image, choisit tel ou tel détail ou embrasse la composition dans son ensemble le temps de son exposition à l’écran, chaque spectateur à la recherche ou dans l’attente pour lui-même de ce que Roland Barthes a nommé si infailliblement le « punctum » (La chambre claire). Et il s’agit encore de redécouvrir comment une image fixe au cinéma reste animée par le mouvement entre deux images, mouvement induit, mouvement mental : rapport de montage d’une image à celle qui lui succède ou la précède (Le Traîneau-échelle, Jean-Pierre Thiébaud, 1971), rapport de montage entre des images arrêtées, à distance les unes des autres, mais qui appartiennent au même film et travaillent à faire émerger un sens, qu’il soit militant ou intime (Now !, Santiago Alvarez, 1965 ; Les Années-déclic, Raymond Depardon, 1983).

Et en effet, si quelque chose s’est perdu entre Marey et Marker, quelque chose aussi s’est trouvé. Entre les expériences d’un scientifique dont les recherches ne visaient pas le grand public et un cinéaste qui, toute sa vie, a été intéressé par le jeu des forces politiques et poétiques qui animent le monde, des décennies se sont écoulées, le cinéma que nous connaissons a été inventé et le spectateur a fait son apparition. C’est à lui qu’il revient d’imaginer les images manquantes, de combler les « trous », de faire le lien. À lui qu’il échoit de reconstituer dans la chambre noire de son esprit toutes les étapes absentes d’un mouvement dont une seule image, chaque fois, a survécu : c’est dans le noir que « le peuple des salles obscures brûle de l’imaginaire pour réchauffer du réel » (Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma). Dès lors, le cinéma photographié ou au banc-titre exacerbe le travail au quotidien du spectateur, de n’importe quel spectateur devant n’importe quel film : le travail de la pensée, d’une pensée qui fabrique et rapproche des images, le travail d’une pensée en mouvement.

6.

Ainsi, la photographie au cinéma est toujours prise dans un mouvement. Mouvement réel, mouvement imaginaire, mouvement reconstitué. D’où l’intérêt sans doute des cinéastes photographes ou plasticiens (Antonioni, Wenders, Varda, Jean-Daniel Pollet, Depardon, Nan Goldin, Cartier-Bresson…) pour « le cinéma photographié », ce lieu où, précisément, cinéma et photographie cessent de s’exclure pour échanger au contraire leurs propriétés respectives. Cinéma moderne, accueillant des arts différents sans faire de distinction, pas plus qu’entre fiction et documentaire, cinéma « facile à faire », loin des producteurs et des fastes d’une équipe de tournage, cinéma « pauvre », cinéma d’urgence, militant, de combat, politique (Redacted, Brian De Palma, 2007), cinéma fait par quelques-uns et cinéma pour tous, cinéma populaire renouant naturellement avec la forme de l’album, du diaporama ou du « roman-photo » (Colloque de chiens de Raoul Ruiz, 1978), décidément le cinéma au banc-titre n’en finit pas de démultiplier ses usages qui ne sont que l’expression pratique des puissances originelles du cinéma lui-même.

7.

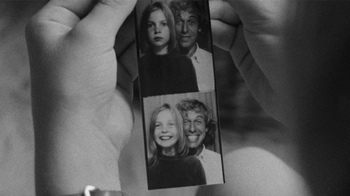

Et « preuve » ultime, le cinéma photographié, art moderne on l’a dit, « né » en somme avec Now ! et La Jetée, est devenu aussi, à rebours du temps cette fois – mais tout aussi naturellement – l’un des moyens de connaître l’histoire du cinéma, « toute » l’histoire du cinéma, d’en ressusciter les images, ou plutôt des images quand rien ou presque n’a subsisté. Entre autres usages, le cinéma au banc-titre est ainsi devenu le cinéma des cinémathèques, la façon qu’ont les archives ou les historiens de reconstruire, de reconstituer un film quand le film lui-même manque entièrement (4 Devils de Murnau, Le Pré de Béjine d’Eisenstein) ou en partie (The River de Borzage, A Star is Born de Cukor, La Passagère d’Andrzej Munk). Un idéal en somme, un rêve qu’aucune pièce du grand puzzle ne manquerait finalement. Et pour le dire encore une fois avec les Histoire(s) du cinéma de Godard, le rêve de raconter et de voir non seulement « les histoires qu’il y aura », ni même les « histoires qu’il y aurait », mais bien toutes « les histoires qu’il y a eu ».

Le cinéma au banc-titre rempaille l’Histoire comme il peut, arrange des ruines, comble les « trous » et rend une forme de vie à des œuvres mortes. À la résurrection ordinaire du cinéma (l’enregistrement des êtres et des choses, et leur projection), le cinéma au banc-titre en ajoute une autre qui fait revenir les films disparus ; ainsi sa technique devient-elle un art qui s’oppose à la mélancolie et la restitue intacte, en un mot un art élégiaque.

Bernard Benoliel